Christian Fierens / La création du réel ex nihilo

Texte publié dans les actes n° 18 du séminaire de l’AEFL.

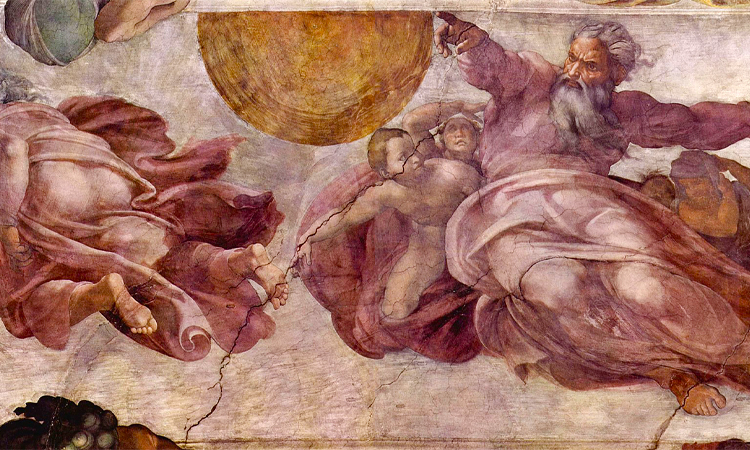

Illustration : Michel-Ange. La Création des étoiles et des plantes ou encore La Création du soleil, de la lune et des plantes. Fresque avant restauration sur le plafond de la chapelle Sixtine, au Vatican, datable de 1511-1512.

« … c’est de la logique que ce discours touche

au réel à le rencontrer comme impossible,

en quoi c’est ce discours qui la porte

à sa puissance dernière : science, ai-je dit, du réel »

Pas difficile de rencontrer le réel, il suffirait de se réveiller de ses rêves et de ses fantasmes et d’ouvrir les yeux sur le monde qui se donne à nous tel qu’il est. Nous serions donc bien habitués au réel. Sauf cas exceptionnel et fort hypothétique qui relèverait d’une pathologie grave, nous habiterions le réel de l’objectivité.

Pourquoi le réel ferait-il problème ? Je peux bien sûr avoir des difficultés de coordination avec le monde ambiant et avec mes semblables. Aujourd’hui, le discours capitaliste produit de grosses difficultés dans l’adaptation à ce réel changeant. Une nouvelle économie du réel, pense-t-on, s’impose en même temps qu’un nouveau traitement de cette économie par le psychisme. On peut penser a priori que le psychisme humain en général dispose d’un capital suffisant de résilience pour en tirer parti et trouver la meilleure solution à la situation actuelle. On peut penser aussi avec pessimisme qu’il sombrera dans la catastrophe. Il s’habituera au réel d’une façon ou d’une autre. S’habituer au réel voudrait ainsi dire : gérer par le psychisme notre rapport à un réel qui change et produire une nouvelle économie psychique.

Dans une telle présentation, on considère le réel comme ce qui se rencontre dans la masse du possible. Parmi les innombrables possibilités que m’offrait l’avenir de l’univers, de la planète, de l’Europe, de la psychanalyse et de ma petite personne, certaines se sont déjà réalisées, se réalisent ou se réaliseront. S’habituer au réel consisterait à prendre acte des faits constitutifs du réel ou autrement dit du monde, quel qu’il soit.

Je n’ai fait là que reprendre le premier des sept numéros du Tractatus de Wittgenstein :

« 1. — Le monde est tout ce qui arrive.

1.1 — Le monde est l’ensemble des faits, non pas des choses.

1.11 — Le monde est déterminé par les faits, ces faits étant la totalité des faits.

1.12 — Car la totalité des faits détermine ce qui arrive et aussi tout ce qui n’arrive pas.

1.13 — Les faits dans l’espace logique constituent le monde.

1.2 — Le monde se dissout en faits.

1.21 – Une chose peut ou bien être ce qui arrive ou bien n’être pas ce qui arrive et tout le reste demeurer égal ».

S’habituer au réel voudrait dire habiter le monde. On ne pourrait aller plus loin que cet aménagement, dans l’ordre des possibilités bien sûr et « à l’impossible, nul n’est tenu ». Je cite l’intégralité du dernier numéro du même Tractatus :

« 7. — Ce dont on ne peut parler, il faut le taire ».

*

Telle n’est sûrement pas la portée du discours psychanalytique. Lacan nous dit que ce discours touche au réel, mais il ne touche au réel qu’à le rencontrer comme impossible. Et Lacan précise que cet impossible est à prendre du côté de la logique : « c’est de la logique que ce discours (le discours psychanalytique) touche au réel à le rencontrer comme impossible »[1].

On peut entendre l’impossible comme ce que, subjectivement, je ne peux supporter du point de vue de l’horreur ou de la douleur ou comme ce que, subjectivement, je ne peux accomplir pour des raisons matérielles ou des raisons morales. La psychanalyse rencontre de telles horreurs, de telles douleurs, de telles impuissances, de telles inhibitions. Ce n’est pas ainsi — toujours selon Lacan — que le discours psychanalytique touche au réel.

*

Il s’agit de partir de la logique. Mais paradoxalement, il s’agit d’une logique qui touche et qui rencontre. Nous devrions être au plus concret de l’objectivité, alors que la logique, du moins la logique formelle, s’annonce précisément comme le comble de l’abstraction : quelques lettres représentant des ensembles, des propositions et quelques signes cabalistiques représentant des fonctions.

Ce que nous rencontrons dans l’analyse, ce ne sont pas d’abord des concepts-notions, mais des questions, des problèmes qui poussent à une réflexion dont l’issue est toujours problématique. Je voudrais d’abord vous faire sentir combien les grands concepts de la psychanalyse sont faits et découlent de l’embarras très concret de l’analysant. 1) Ce qui se présente ce sont d’abord des choses qui se répètent ou plutôt qui semblent se répéter, ces choses sont-elles uniformes et monotones ou au plutôt diversifiées (le concept de répétition relève de la réflexion : est-ce monotone ou est-ce diversifié ?). 2) Et puis, ce sont des conflits, des hésitations, vais-je dire ou ne pas dire ? Ou vais-je dire ceci plutôt que cela ? Car ce qui m’arrive n’est pas toujours bien cohérent ; « résistance » dira le psychologue, pas sûr qu’il faille les mettre sur le compte d’une résistance (le concept d’inconscient relève de la réflexion : y a-t-il accord ou conflit entre les différentes choses qui m’arrivent). 3) Et puis, ce qui m’apparaît comme psychique n’est-il pas déterminé par le corps ? Le corps n’est pas réductible à l’ensemble des mécanismes biochimiques ; il s’agit du corps vivant, du corps pulsionnel ; le minimum requis pour comprendre ce corps c’est de le prendre comme psychosomatique, non pas au sens du constat d’une déficience de la mécanique que j’attribuerai au psychisme que je ne connais pas plus que la maladie qu’il faudrait expliquer ; mais au sens d’une réflexion : comment comprendre la pulsion qui nous affecte ? Comme un procès dont le centre serait le soma et qui diffuserait vers le psychique ? Ou comme un procès dont le centre serait le psychique et qui diffuserait vers le soma ? Je ne sais où est l’intérieur et où est l’extérieur ; et la pulsion n’est rien d’autre que l’exigence de travail qui articule cet embarras, qui articule le sujet psychique et sa demande somatique (le concept de pulsion relève de la réflexion : ça relève de l’intérieur ou de l’extérieur). 4) Enfin, dans l’analyse, nous venons parler à quelqu’un, non pas simplement à une personne très concrète avec ses tics qui se répètent entre l’uniforme et la diversité, avec son air plus ou moins renfrogné qui dit son accord autant que son désaccord, avec son corps pulsionnel où transpire son psychisme, mais aussi avec son désir d’analyste. On dit « désir d’analyste ». Mais allez savoir ce que c’est que ce « désir d’analyste » ! Va-t-on attendre que l’analyste ait par exemple le désir de guérir ? Pourquoi pas ? Ou le désir de diriger une bonne analyse ? Pourquoi pas ? Et ainsi de suite. Quelles que soient les colorations qu’on donne à ce désir de l’analyste, la question est beaucoup plus fondamentale : quelle est la matière du processus de la cure et quelle en est la détermination ? Ainsi pour le désir de l’analyste comme désir de guérir : s’agit-il du désir de guérir de l’analyste, comme matière qui trouve à se satisfaire dans chez un patient compliant, qui donne forme à ce désir ? Ou s’agit-il d’une souffrance de l’analysé comme matière qui trouve à prendre une forme un peu plus heureuse grâce à l’analyse ? Plus généralement, le désir d’analyse se trouve-t-il chez l’analyste ou chez l’analysant ? En tout cas, l’analyste se gardera bien de prendre en charge la matière qui se trouve charriée dans l’analyse : « “Je ne te le fais pas dire.” N’est-ce pas là le minimum de l’intervention interprétative ? » Il s’agira donc de maintenir l’équivoque entre « Tu l’as dit » et « Je le prends d’autant moins à ma charge que, chose pareille, je ne te l’ai par quiconque fait dire »[2]. L’analyste n’accuse pas l’autre de l’avoir dit et il ne le soutient pas non plus lui-même ; il ne le prend pas à sa charge et pourtant il ne s’en lave pas les mains ; c’est lui qui a fait offre d’analyse, même si c’est l’analysant qui l’a demandé. Offre et demande ne répartissent d’ailleurs pas les rôles de façon univoque quoi qu’on en pense : l’analysant s’offre au processus d’analyse et l’analyste lui demande de suivre la règle. Mais alors où est la matière à traiter ? Chez l’analysant ou chez l’analyste. « Nul ne peut être traité in absentia ou in effigie ». Il s’agirait de tuer symboliquement le père, par exemple. Mais où est-il ? S’agit-il de tuer le père de l’analysant ou le personnage paternel présent dans l’analyste ? À moins de s’esquiver derrière une erreur sur la personne (je ne suis pas celui que vous pensez, épargnez-moi), le désir de l’analyste est confronté à une question sans réponse : la matière à traiter n’est pas plus chez l’analysant que chez l’analyste et la forme qu’il s’agit de lui donner n’est pas plus chez l’analyste que chez l’analysant (le concept du transfert relève de la réflexion : où est la matière à analyser ?).

La logique, qui touche au réel de l’analyse et où se joue la rencontre de l’analysant et de l’analyste, implique ces quatre questions : ce qui se présente est-ce uniforme ou est-ce diversifié ? Est-ce bien accordé ou est-ce conflictuel ? Où est l’intérieur du processus et où est l’extérieur ? Où est la matière à traiter et où trouver la forme à lui donner ? Pourtant la logique en question ne donnera aucune réponse définitive et déterminante à ces quatre questions. La logique qui touche et rencontre ne le fait qu’en soutenant les quatre questions : c’est une pure logique de question, c’est une logique de réflexion. La répétition, l’inconscient, la pulsion, le transfert ne sont fondamentalement pas des réponses, ce sont des questions insolubles et les quatre grands concepts ne sont pas des cases notionnelles où l’on pourrait ranger tel ou tel comportement du patient. Comme « concepts » au sens véritable du terme, ils sont ce mouvement de réflexion que je viens d’esquisser.

La logique du discours psychanalytique n’est rien d’autre que le développement de ces questions très concrètes au cœur même de toute analyse. Et Lacan poursuit après la petite phrase dont je viens de commenter très longuement un mot (« logique » en tant qu’elle touche et qu’elle rencontre) : « Qu’ici me pardonnent ceux qui d’y être intéressés, ne le savent pas. Les ménagerais-je encore, qu’ils l’apprendraient bientôt des événements »[3]. La logique de ces quatre questions décrit tout simplement ce qui se passe dans le processus le plus concret de l’analyse, qu’on le veuille ou non.

Tout ça prouve bien que ladite logique rencontre et touche à la réalité de la cure concrète. Je peux suivre très concrètement les méandres des réflexions tournant dans la répétition, s’affrontant à l’inconscient, s’articulant en la pulsion et se vivant dans le transfert. Mais cette réalité de la cure n’est aucunement le réel.

*

J’ai proposé comme titre « création du réel ex nihilo ».

C’est Dieu qui est supposé créer ex nihilo : « Élohim créait les ciels et la terre », premier verset de la genèse. Le psychanalyste se prendrait-il pour Dieu ? [4]. Il s’agirait de créer le réel ex nihilo, de partir de la condition de l’analysant. Je dis : la condition de l’analysant, en principe, c’est de créer le réel ex nihilo.

Dieu avait encore facile de créer à partir de rien ; il n’y avait rien avant la création ; le rien était à sa disposition. À peu près en tout cas, puisque le deuxième verset de la Genèse précise déjà : « la terre était tohu-bohu ». N’empêche, ça pouvait ressembler à un rien absolu, ne fût-ce que du point de vue de la logique : absolument aucune organisation. Contrairement à Dieu, l’analysant rencontre ici une difficulté qui semble bien insurmontable : il a tout un monde relativement bien organisé devant lui, peu importe ici que nous l’imaginions, comme le « monde sans limite » d’une nouvelle économie psychique, ou — mieux — d’une façon plus générale comme le monde ensemble des faits, selon Wittgenstein. On peut bien sûr décréter que tout ce monde est parfaitement chaotique et qu’il n’est rien. Ce ne serait que se fermer les yeux. Quelle masse incommensurable de faits qui répondent à des lois bien précises, pensons aux lois de la physique, mais aussi aux lois de la psychologie ! Avant de créer le réel ex nihilo, il nous faut donc trouver notre point de départ, notre « ex nihilo », notre rien. C’est un problème majeur que Dieu n’avait pas puisqu’il commençait à la page blanche.

Ne devient pas artiste qui veut comme ça à partir de rien ! Ne devient pas analysant qui veut comme ça à partir de rien ! Je dois d’abord introduire le rien, le construire très concrètement. Et cette construction ne peut partir que de la logique que je viens de spécifier et cette logique est heureusement la matière même de la cure psychanalytique.

*

La logique de répétition où se travaille la question : ce qui se répète est-ce toujours la même chose ou est-ce toujours différent ? Est-ce uniforme ou diversifié ? La logique de résistance où se travaille la question : peut-on espérer un compromis ou doit-on rester dans le conflit ? La logique de pulsion où se travaille la question : où se situe l’intérieur et où se situe l’extérieur de ce qui est pulsion ? La logique du transfert : quelle est la matière de la cure et qu’est-ce qui va lui donner forme ?

*

Première forme de l’objet a. Le collectionneur peut compter indéfiniment ses objets, toujours les mêmes et toujours différents. L’analysant peut compter indéfiniment ses séances ou ses rêves. L’analyste peut compter indéfiniment les éclats de signifiant. Le traumatisé peut compter indéfiniment ses rêves traumatiques. On pense qu’il s’agit là d’objets parfaitement sensibles et représentables. Et par là, ils sont reversés dans le monde que nous avons en face de nous, le monde défini par Wittgenstein, qui est notre monde courant ; par-là, ils sont effectivement comptables. Mais ces objets de collection, rêves signifiants, fantasmes, symptômes, etc., ne tiennent leur consistance que du désir. Ils tiennent lieu de l’objet cause du désir. Ils ne sont pas encore l’objet cause du désir lui-même ; l’ennui du collectionneur le prouve. Pour chacun de ces objets et aussi loin que je poursuive ma répétition, je peux dire : « c’est pas ça ce que je voulais », « c’est pas l’objet cause du désir ». À travers la diversité des symptômes qui se répètent, ne fait que se dire l’impossibilité de toucher ce fameux « objet cause du désir ». À chaque fois, je pourrais répéter : « c’est pas ça ce que je voulais » et ce ne sera jamais ça. Dans la diversité des objets ou des formations de l’inconscient qui se répètent s’affirme la place uniforme et vide de toute représentation de l’objet que je voulais. Je ne peux strictement rien dire de cet objet que je voulais, il n’est pas représentable et il n’est pas comptable. D’où peut-on le trouver ? D’où peut-on le construire ? On pense qu’il existe un objet cause du désir et dont les objets répétés sont des tenants lieu. Cet objet cause du désir est un objet de pure pensée, une création de la pensée qui n’a pas besoin d’être consciente pour faire apparaître cette collection indéfinie et infinie d’objets. Ce serait enfin le bon objet pleinement satisfaisant, le bon sein. Mais il ne sera jamais là et je ne peux même pas l’imaginer. Ce pur objet de pensée, cet « être de raison » n’est rien de sensible, je ne puis donc strictement rien en percevoir, rien en représenter. Et pourtant c’est bien un « être », un pur être non représentable, un être de pensée, qui ne peut être pensé que comme unique : on dira « l’objet cause du désir ». La pensée construit cet être sans pouvoir rien en dire, rien en représenter : il est parfaitement uniforme. On pourrait bien sûr nommer cet objet « le bon sein » et le mettre en rapport de coupure avec l’orifice buccal. Mais cette imagerie risque bien de nous égarer par la référence qu’elle fait au corps imaginaire et parfaitement représentable. Ledit « bon sein » n’a ni goût ni odeur ; toute qualité sensible le fait virer au mauvais sein qui provoque le dégoût et la nausée. Le sein représenté et imagé est toujours le mauvais sein, « ce n’est pas ça que je voulais ». La métaphore orale pour dire la première forme du rien ou de l’objet a nous égare si nous ne la reconduisons pas à sa logique de répétition qui crée, par la pensée, non pas un phénomène, mais le pur noumène, qui nous mène au niveau du désir et de sa cause très hypothétique. On a l’habitude de penser la première forme de l’objet a comme « oral » et de penser que c’est la phénoménologie de certaines addictions qu’il caractérise, la cigarette, la bouteille et autres drogues par prise orale. Pourtant ce n’est pas cette phénoménologie qui est essentielle, au contraire elle voile la place vide de cet « objet cause du désir » impossible à saisir dans le phénomène. Toutes les toxicomanies ne concernent jamais qu’indirectement la première forme du rien, la première forme d’objet a (que je continuerai d’appeler « objet oral » par convention). Si je répète sans fin des objets de collection, collection de petites merdes peut-être, par le fait de la collection, il s’agit bien encore de les mettre en perspective de cet objet unique que je voudrais et qui n’est pas représentable, qui comme noumène pur nous mène au niveau du désir. Si je répète sans fin une collection de vidéo porno voyeuriste, il s’agit encore de le mettre en perspective de ce même objet cause du désir. Et si je répète une collection de toutes les voix de divas, il s’agit encore de cette même perspective. L’objet oral peut ainsi se camoufler derrière toutes les phénoménologies orale, anale, phallique, scopique, vocale… pourvu que le camouflage tienne, c’est-à-dire qu’il nous présente un représentable parfaitement imaginable en perspective de l’impossible objet cause du désir. L’impossibilité veut dire ici : impossible d’en avoir la moindre représentation sensible. Et c’est ça qui nous fait courir.

*

La deuxième forme de l’objet a procède tout autrement. Alors que la première pensait un rien insensible, rien irreprésentable indépendant construit par la pensée en dehors de tout l’imaginable, la deuxième forme part d’un sensible bien concret pour l’annihiler par un sensible de sens inverse. Ainsi l’odeur est neutralisée par un parfum supposé contraire, par un déodorant. Les deux puent tout autant l’un que l’autre, mais ensemble le conflit est résolu en une neutralité harmonique. Le symptôme, au sens freudien de compromis, est ainsi un assemblage de deux tendances conflictuelles qui parviennent à se neutraliser dans une immobilité harmonique. J’accélère et je freine en même temps ; le résultat est là très concret : je reste sur place avec une belle dépense d’énergie d’ailleurs ; j’ai bien construit un rien par l’opposition de deux forces de direction opposée. Contrairement à la première forme de l’objet a, ce rien est bien concret, bien phénoménal, c’est de la matière, j’ai fait. La deuxième forme de l’objet a se présente ainsi comme le résultat d’une annulation rétroactive ; le mécanisme est bien illustré par un patient de Freud ; dans le parc de Schönbrunn, il avait heurté une branche barrant le chemin et il l’avait lancée dans la haie ; sur le chemin du retour, il pensait qu’elle dépassait peut-être de la haie et pourrait causer un accident, il retourna en hâte dans le parc pour le remettre dans sa position initiale[5]. Amour haine qui se neutralise. On pourrait multiplier les exemples de deux forces conflictuelles qui viennent se neutraliser pour réaliser un certain accord. Il suffit toujours d’opposer une qualité sensorielle à son exacte contrepartie : un degré de chaleur à son degré de froideur correspondant, une matière à son antimatière, un don à son antidon. C’est le bâton fécal qui est valorisé en sa formation comme témoignant de l’amour de celui qui l’a produit, mais il se dévalorise aussitôt comme produit inerte, déchet sans aucune valeur dont on se débarrasse avec haine. C’est le don généreux offert d’un objet apparemment magnifique, mais qui, en fait, encombrait le donateur. Bon débarras ! C’est la nourriture (sic) convoitée par l’anorexique, mais qui est vomie pour ne laisser qu’un rien parfaitement bien construit. L’ambivalence en opposant deux vecteurs égaux de direction opposée a bien mis en place un néant de mouvement et de formation, une inhibition. À un investissement sensible s’oppose le contre-investissement sensible qui le neutralise parfaitement, c’est le mécanisme même du refoulement originaire selon Freud. On pourra nommer cette seconde forme du rien l’objet anal, mais cela ne servirait à rien si nous n’y voyons que la matière fécale et ses substituts symboliques comme l’argent. Car ce qui compte c’est bien que le mouvement d’opposition et de conflit inhérents à ladite matière. On pourra nommer l’objet anal, mais cela ne servira à rien si nous n’y voyons que la fonction d’excrétion, alors que s’y jouent bien conjointement les deux fonctions d’excrétion et de retenue annulant l’excrétion comme nous le signale le constipé. Il y a bien deux forces qui se nient pour livrer un bilan nul. Et ce qui compte dans l’argent c’est qu’il soit une valeur double d’échange (d’actif et de passif) couplée à une valeur d’usage réduite à zéro. La vérité du cadeau se révèle dans cette seconde forme du rien : je te donne ce cadeau, gage de tout ce que l’on veut, mais sous-entendu… je peux très bien m’en passer, car, relativement aux bénéfices escomptés, il n’a pas de valeur pour moi. Il s’agit bien d’un néant créé de toutes pièces, par deux mouvements opposés qui s’équilibrent. La gestion du plaisir selon le principe du même nom correspond bien à cet équilibrage qui traite du conflit et de l’accord : il s’agit d’arriver au bilan en équilibre. On pourrait penser que l’objet est d’abord là et que c’est secondairement qu’intervient le conflit. Mais chacun des objets stabilisés dont se compose la réalité (le monde de Wittgenstein) n’est que la résultante d’un conflit/accord. On a pu présenter le bâton fécal, le don, le retrait de la pierre, la nourriture comme des éléments uniment bons et positifs, mais cette présentation relève bien d’une idée pure, comme si ces objets pouvaient être l’objet cause du désir, première forme de l’objet a. Mais ils sont composés par le couple accord/conflit. L’objet anal est ainsi parfaitement palpable et il réalise un rien par opposition de deux qualités sensibles. Pourtant il n’est pas réductible à l’anatomie anale : ainsi on trouve ledit objet anal au cœur d’une phénoménologie orale (chez l’anorexique mental par exemple), d’une phénoménologie scopique (chez le voyeur qui s’efface par exemple), d’une phénoménologie vocale (dans la dissonance conflictuelle qui aboutit à l’accord parfait et au silence où tout s’annule).

*

Lacan nous raconte sa découverte de la troisième forme de l’objet a dans le séminaire XI. Jeune intellectuel, il n’avait d’autre souci que de compléter sa théorie par quelque pratique directe. Parti en Bretagne sur un bateau de pêcheurs, il se fait interpeller par l’un d’eux, « le nommé Petit-Jean », qui lui montre une boîte à sardines flottant à la surface des vagues. « Elle miroitait dans le soleil. Et Petit-Jean me dit — Tu vois, cette boîte ? Tu la vois ? Eh bien, elle, elle te voit pas ? »[6]. Et Lacan explicite la portée de ce petit épisode : si la boîte ne le voit pas, c’est parce qu’elle le regarde. Dira-t-on que le regard, objet scopique, est donc représenté par la boîte à sardines miroitant au soleil ? Lacan précise pourtant que le jeune intellectuel qu’il était faisait « tableau d’une façon assez inénarrable », autrement dit qu’il faisait « tache dans le tableau ». Le regard n’est pas réductible à la boîte de sardines ou au jeune Lacan, le regard n’est pas réductible à un point (le point de regard) ou à un objet bien particulier. Il est représenté par la boîte à sardine qui ne peut voir ni comprendre quelque chose (elle est hors théorie) aussi bien que par le jeune intellectuel qui, comme ladite boîte, ne peut voir ni comprendre quelque chose, car sa théorie ne mord pas sur le monde des pêcheurs bretons. La boîte et l’intellectuel n’ont tous deux aucun point d’accrochage pour comprendre ce qui s’offre à voir ; tous deux voient et comprennent rien. Et c’est le manque de ce point d’accrochage substantiel qui fait leur caractère commun. Pourtant l’un et l’autre se situent bien dans l’intuition, dans le phénomène. Ils représentent l’intuition vide de toute conceptualisation possible et, partant, l’objet convoité ne se constitue pas comme tel. Ces deux points ne sont que représentatifs de la simple forme d’intuition sans entendement. Le vide d’objet propre à l’intuition pure (l’espace et le temps) constitue la troisième forme du rien.

On peut l’approcher encore par l’intermédiaire du miroir. Sur un mur objectif bien concret, en béton, plaçons un miroir : le miroir crée un trou dans le mur et, malgré le mur, tout un espace vide s’ouvre derrière le miroir. Si vous vous placez entre deux miroirs parallèles, vous ouvrez un espace infini. Bien sûr, quelques objets se précipitent pour remplir l’espace infini. Là n’est pas l’important quoiqu’on puisse dire du stade du miroir ; c’est d’abord un espace vide, sans aucun objet, hors préhension d’un objet, hors compréhension. Le miroir est ainsi un trou et ce trou c’est la troisième forme de l’objet a. Il est tout fait pour avaler tout ce qui se présente à lui, y compris l’image de celui qui regarde le trou. Le stade du miroir use de ce trou du miroir pour le remplir de l’image de l’enfant soutenu par le symbolique de la mère qui le porte. Peu importe, ce qui compte c’est le trou qui se creuse dans la réalité concrète pour faire apparaître l’espace comme condition de possibilité de tout objet, comme réceptivité absolue.

Tout objet de vision et de compréhension disparaît. C’est le manque de tout objet imaginaire. Par-là, un nouveau sens du symbolique apparaît, ce n’est plus le symbolique de la mère en tant qu’elle parle à son enfant, c’est le trou qui est en lui-même symbolique ; c’est la castration. C’est le manque de vision et de compréhension qui donne à la troisième forme du rien, une valeur d’ouverture de création symbolique. C’est l’absence de la compréhension qui inaugure la possibilité d’une création, d’un montage, d’une certaine mise en relation d’éléments fictifs ou réels par l’intermédiaire de la pulsion. Pour garder la place libre pour l’interrogation sous-jacente au manque de la castration, il est nécessaire de mettre en question tout ce qui apparaît comme le côté positivé de la création. Car le Moi est bien capable de s’imaginer embrasser toutes les constructions, produits de sa pulsion (c’est ce que tentait de faire le jeune intellectuel Lacan en Bretagne). Le temps et l’espace cartésiens qu’il (le Moi) maîtriserait parfaitement et où tout pourrait être visualisé par l’œil de Dieu pourraient le conforter dans cette illusion. C’est précisément ce support temporo-spatial qu’il faut garder vide sous forme de question sans réponse. C’est précisément la place qu’il faut garder vide, même si le sujet y est appelé. Que reste-t-il alors ? Non pas vraiment un rien, mais un vide de pure possibilité, à vrai dire un questionnement de l’espace pur : « la topologie n’est-ce pas ce n’espace… »[7]. Cette forme de dire le rien pourra être nommée objet scopique ou regard. Mais cela ne servirait à rien si ce regard était imaginé comme le point de vue de tel ou tel spectateur subjectif, comme le mauvais œil d’un envieux ou encore comme un schéma optique où les lentilles, miroirs et écrans définissent des images d’objet, fût-ce l’image d’un soi-disant regard. Le regard est ce qui échappe à toute perspective géométrique et à toute création, parce qu’il en est l’impossible condition de possibilité. Cet invisible regard qui est partout et dont je suis coupé est le fond inépuisable de la castration symbolique.

*

La quatrième définition du rien « c’est la seule qui se tient avec rigueur, il y a là un rien »[8]. Ce rien est absolu en tant qu’il est l’impossibilité. « Peut-être » est la possibilité. « Rien » est l’impossibilité. Lacan oppose dans la séance du 7 mars 1962 le peut-être et le rien. « Rien peut-être », à partir du rien comme manque de quelque chose, peut s’ouvrir le champ de la possibilité, à partir d’un lieu vide de tout message, à partir du grand Autre peut s’ouvrir le champ pour y mettre des mots ; un tel rien inhérent à l’Autre est la condition de la possibilité fondamentale ; condition de toute apparition, il correspond à la troisième forme du rien. « Peut-être rien » est beaucoup plus inquiétant : à partir du champ de la possibilité, s’arrache l’impossibilité radicale qui contredit toute possibilité et détruit le champ des possibles. « L’impuissance de l’Autre à répondre tient à une impasse, et cette impasse, nous la connaissons, s’appelle la limitation de son savoir. Il ne savait pas qu’il était mort, qu’il n’est parvenu à cette absoluité de l’Autre que par la mort non acceptée, mais subie, et subie par le désir du sujet »[9]. Lacan fait allusion au rêve du père mort rapporté par Freud dans la Traumdeutung[10]. « Il ne savait pas qu’il était mort… selon son vœu » ; à condition de bien comprendre que ce « vœu » est une aberration où le savoir s’anéantit, non pas parce qu’il n’a plus la nourriture pour se sustenter (comme dans le cas de l’objet oral), non pas parce qu’il oppose une qualité à une autre (comme dans le cas de l’objet anal), non pas parce qu’il est le lieu vide où toute possibilité pourra se situer (comme dans le cas de l’objet scopique), mais parce qu’il est radicalement rien en supprimant tout jusques et y compris les conditions de possibilité. Tout le cercle des équivoques propres à l’interprétation[11] est soutenu par une impossibilité radicale ; il renvoie à un rien, comme contradiction absolue de tout ce qui pourrait nous être donné dans la sensibilité, dans la réalité (on dirait dans « le réel »). On pourrait qualifier cette quatrième forme du rien comme « voix ». Mais cela ne servirait à rien si l’on entend par là une manifestation phénoménale comme un ensemble d’ondes, d’harmonies ou de tessitures sortant par la bouche, ou comme un phénomène sonore enregistrable, ou encore comme les « voix » entendues par le psychotique. La voix, approchée par l’examen du schofar dans L’angoisse, est l’objet a qui a pour fonction de laisser « entièrement ouverte et en suspens la notion du désir » et elle « nécessite sa perpétuelle remise en question ». Sans cette forme radicale du rien, « nous ne pouvons que nous égarer dans le réseau infini du signifiant, ou alors retomber dans les voies les plus ordinaires de la psychologie traditionnelle »[12]. Nous pourrions penser par là que Lacan nous donne la voie pour saisir la voix : elle serait explicitée par la topologie. Lacan rejette cette piste : il ne s’agit pas de le rattacher à l’opposition intérieur/extérieur et à la topologie des surfaces (y compris la transformation d’une surface unilatère en surface bilatère et réciproquement). Il s’agit de « l’instauration progressive pour le sujet de ce champ d’énigmes qu’est l’Autre du sujet »[13]. Ce champ d’énigmes n’est pas réductible à la mise en place de l’espace par l’œil et la topologie. Lacan reconnaît bien la fonction de l’œil et du regard pour mettre en place « le support le plus satisfaisant de la fonction du désir, à savoir le fantasme » et ce support « est toujours marqué d’une parenté avec les modèles visuels »[14]. Mais ici, il ne s’agit pas simplement de support du désir, mais bien du désir lui-même. C’est passer de la troisième forme d’objet a (le regard) à la quatrième (la voix). Le rien est ici l’anéantissement du fantasme lui-même. « Si la voix au sens où nous l’entendons a une importance, ce n’est pas de résonner dans aucun vide spatial. La plus simple immixtion de la voix dans ce que l’on appelle linguistiquement sa fonction phatique — que l’on croit être du niveau de la simple prise de contact, alors qu’il s’agit de bien autre chose — résonne dans un vide qui est le vide de l’Autre comme tel, l’ex-nihilo à proprement parler »[15]. L’ex-nihilo par excellence est le cœur vide du grand Autre : « il est de la structure de l’Autre de constituer un certain vide, le vide de son manque de garantie ». Le schofar est une présentation de la voix en tant qu’il nous arrache à toutes les harmonies coutumières[16], y compris celle du monde visuel de la topologie et du regard. Bien sûr, nous « prêtons notre voix » pour boucher le trou[17]. La voix n’est alors qu’un noumène positivé. Elle a pourtant l’avantage de pouvoir faire signe vers le noumène au sens négatif, au lieu absolument vide de toute réalité phénoménale, assuré de son vide par l’anéantissement des conditions mêmes de la sensibilité. Pourquoi cette insistance à dégager ce vide absolu ? Par ce rien absolu, nous avons contredit toute façon de nous situer, nous sommes dans l’errance.

Est-ce là le réel ?

*

J’ai construit quatre fois rien. Je n’ai pas créé rien. Aucune création dans ces riens. Je me suis simplement assuré d’un échec, d’un ratage, d’un manque de solution à quatre niveaux différents : la pure idée reste sans aucune prise sur la réalité (première forme du rien), le pur conflit parvient à tout neutraliser (deuxième forme du rien), la pure vision, la pure théorie est elle-même rien (troisième forme du rien), enfin la contradiction des conditions de possibilité de la réceptivité est l’échec radical du point de départ (quatrième forme du rien). Ces riens, ces échecs ne sont pas des créations.

Bien sûr, on peut prêter, par l’imagination, une substance à chacune de ces formes de rien : on parlera alors — et alors seulement — du sein, de l’excrément, du regard et de la voix. On a ainsi la panoplie des objets, c’est-à-dire de l’objet oral, de l’objet anal, de l’objet scopique et de l’objet vocal. Avec cette panoplie d’objets, je n’ai fait pourtant que me défendre contre les quatre échecs qui font la pratique journalière de la psychanalyse : la répétition monotone des mêmes banalités de la cure, les conflits et les annulations inhérentes à la cure, les renvois psychosomatiques dans la cure, le transfert envahissant la cure. J’ai simplement objectivé une chose qui ferait bouchon : c’est l’objet oral, c’est l’objet anal, c’est l’objet scopique, c’est l’objet vocal. En inventant le rien, je n’ai rien créé, non pas parce que c’est Lacan qui a inventé l’objet a après Freud, mais parce que de prendre une feuille blanche et d’y barbouiller quelques ombres d’objet ne rend par compte d’une création et encore moins d’une création du réel. Ce n’est pas en remplissant le réel avec du matériel d’appoint qu’on crée quoi que ce soit. C’est sans doute ce que faisait Jung et qui ne plaisait guère Freud.

*

Le rien sous ces quatre formes ne peut pas être comblé, il n’y a pas d’objet bouchon qui vaille comme création proprement dite (autrement ça se saurait).

Comment situer la création ? Il ne s’agit pas de se prendre pour Dieu, ni pour Freud, ni pour Lacan, ou quelque grand créateur. C’est le rien comme tel qui crée quelque chose. On pourrait dire que le rien est l’envers du quelque chose ou que le quelque chose est l’envers du rien. Peut-être y a-t-il rien ? Peut-être y a-t-il quelque chose ? Je reprendrais ainsi de façon générale la réflexion qui anime toute cure psychanalytique : ce que je dis vaut-il pour quelque chose ou est-ce rien ? Et la cure elle-même vaut-elle pour quelque chose ou pour rien ? Naturellement, on se sustente de quelque chose, de quelque beau résultat de l’analyse, résultat très palpable qui fait plaisir. Voilà bien des bénéfices qu’il ne s’agit pas de nier ; ce ne sont pas des créations, ce sont seulement des ameublements de différentes formes du rien par différents objets ou opportunités trouvés bien heureusement ; l’occasion qui fait le larron. On a comblé le trou.

Penser que le rien puisse créer le quelque chose, c’est tout autre chose. Qu’est-ce qui peut se créer dans la foulée du rien ? Ce n’est pas d’abord du réel proprement dit, mais un imaginaire, un symbolique ou encore un Ersatz de réel.

Avec le premier rien, le noumène que je ne puis atteindre, se crée nécessairement la tendance pour l’attraper. Et cette tendance s’inscrit comme une chose substantielle vivante qui a faim, qui désire en fonction de l’objet cause du désir. Le sujet apparaît. Fondamentalement comme toxicomane. Le noumène suppose qu’il y a quelqu’un qui est mené. Non pas un objet qui viendrait combler, mais surtout un « sujet » de désir. « Je pense — pensons à la panse — donc je suis », disait Descartes. Et dès que nous sommes en prise sur le désir toxicomaniaque, c’est-à-dire sur le désir polarisé vers une pure idée impossible à réaliser, nous supposons non pas un bouchon qui viendrait le réaliser (ce n’est là qu’une tromperie assez grossière), mais un sujet qui le soutient. Ce sujet est-ce quelque chose ? Est-ce quelqu’un que nous pouvons objectiver dans un diagnostic ? La raison a plus d’un tour dans son sac ici. On pourrait accorder le sujet comme l’agent d’un symptôme, d’un compromis dans le sens de la stabilisation d’un conflit et d’un accord (deuxième forme du rien) : ainsi le moi freudien comme gérant de différentes oppositions de l’appareil psychique. On pourrait voir le sujet comme ce qui vient combler le vide de l’espace, creusé notamment dans le miroir : c’est dans le stade du miroir que le sujet prendrait vraiment corps, corps psychosomatique de la pulsion sous le regard de la mère (troisième forme du rien). On pourrait aussi l’entendre comme le répondant transférentiel à l’amour de ses parents (quatrième forme du rien). D’une part, le sujet est posé comme le substrat du désir et de l’objet cause du désir (première forme du rien) ; d’autre part, il s’imagine en convoquant les trois autres formes du rien. De part et d’autre, il implique l’imaginaire. Mais de part et d’autre, cet imaginaire se réduit à des illustrations. Mais le sujet lui-même est essentiellement avide, à vide, un pur noumène inatteignable. C’est le sujet en tant qu’il n’est que pure supposition commandée par la première forme du rien qu’il s’agirait de penser. Mais il échappe complètement, il se barre en même temps qu’il s’impose dans l’exercice même de la réflexion propre à la répétition. Je répète, je répète, mais par-là, le « je » se barre complètement. Il doit bien y avoir un sujet, mais il est radicalement hors d’atteinte. Le sujet barré constitue la racine de l’imaginaire au sens fort du terme. Le premier rien n’a créé que de l’imaginaire, pas du réel.

Le deuxième rien constitué par l’opposition de deux qualités sensibles qui se contrebalancent pour former un statu quo possède par lui-même une certaine positivité, fût-elle une positivité dans l’inhibition. Une fois le truc trouvé, il se crée automatiquement une multiplication d’oppositions semblables. C’est le principe des jeux de construction comme le lego. C’est tout un monde qui s’organise. Le principe en est celui du symbole : l’opposition de deux morceaux de poterie fracturée faits pour pouvoir se rassembler et annihiler la fracture. Le symbolique organise ainsi non pas seulement une alliance purement locale entre deux groupes bien particuliers d’individus, mais une alliance entre les différentes parties de l’univers en général. L’univers se structurerait ainsi selon un système d’oppositions équilibrées : cet univers n’est pas seulement celui de la physique, c’est aussi celui d’une organisation sociétale et encore d’une organisation psychique individuelle. À partir de la seconde forme de rien, à partir du rien anal, se construit, se crée nécessairement un monde, une conception du monde qui se symbolise comme un tout. On pourrait dire que l’Autre est l’ensemble de toutes les oppositions possibles, il est le principe de l’ensemble des différences qui structure le monde. Bien que créé à partir d’une opposition tout à fait sensible, ce monde est radicalement hors d’atteinte ; et il est d’ailleurs constitué par des antinomies irréductibles (limité/illimité, indéfiniment sécable ou non, déterministe ou libre, nécessaire ou contingent). Le deuxième rien n’a créé que du symbolique, pas du réel.

Le troisième rien, l’espace vide, est tout prêt à se laisser remplir par l’image du sujet (dans l’expérience du miroir) ou par l’image d’un monde (dans une organisation symbolique) ; mais cette image n’est que le comblement du trou de l’espace vide. Comment le vide parvient-il de lui-même à créer quelque chose ? La solution est imaginée dans l’œil de Dieu en tant qu’il voit et en même temps qu’il crée par cette voyance. C’est Dieu lui-même qui prend la place de cet espace vide. On lui suppose une faculté très particulière : il suffit qu’il voie quelque chose pour que ça se réalise. Tout ce que Dieu voit, il le crée par le fait même de le voir. Nous autres, pauvres humains, nous savons généralement (y compris le psychotique) que nos hallucinations ne sont pas créatrices de réalité. Toutefois, même si nous sommes athées, nous possédons en nous une fonction divine. C’est la fonction de l’idéal. Non pas l’idéal imaginaire qui puise dans tel ou tel modèle, le matériel pour se fournir une ligne de conduite. Non pas non plus l’idéal symbolique en tant qu’il viendrait organiser par un jeu d’opposition une réalité structurale où chaque élément se définit par différence avec son opposé. Mais un idéal divin et, en ce sens, réel ; il suffirait d’avoir l’idée pour que déjà se crée une certaine réalité. Et cette idée se prend non pas dans tel ou tel élément sensible de notre vie concrète, mais dans notre propre fonction de réceptivité divine. Il suffit que je m’ouvre à l’espace de réceptivité, pour que l’espace engendre de lui-même un corps qui viendra l’occuper, fût-il le corps éthéré, le corps subtil. La création du réel est-elle l’engendrement de ce corps mystique, de ce Dieu qui vaut comme idéal ? Cet idéal est radicalement hors d’atteinte. D’un certain point de vue, on peut concevoir la cure comme la mise en perspective de cet idéal qui fait rêver ; mais cet idéal doit être mis en contrepoint avec l’objet a comme impossible : les deux doivent être disjoints.

La création du sujet imaginaire, la création du monde symbolique, la création de l’idéal réel restent fondamentalement hors d’atteinte. Elles ne sont qu’une poussée vers une création qui rate, qui échoue. Autrement dit, c’est l’échec perpétuel. Et j’appellerais cela création du réel ? Le sujet est radicalement barré, le monde ou le tout de l’univers est en fait un pastout, Dieu le grand Autre est fondamentalement absent. Échec de la psychanalyse.

C’est en un tout autre sens que l’on peut parler de création du réel à partir de rien. La création même si elle se fait à partir de rien n’est pas un échec ; le réel n’est pas simplement un échec ; cet échec n’est que l’introduction du réel.

Le réel qui s’est créé dans l’exercice du rien, c’est la mise en place d’un certain mouvement. Ce mouvement ne peut s’expliciter ni par le sujet, ni par le monde, ni par l’Idéal, autrement dit, ni par l’imaginaire, ni par le symbolique, ni par le réel, mais par la tendance ranimée par l’impossibilité de chacune des trois consistances. « C’est de la logique que ce discours touche au réel à le rencontrer comme impossible, en quoi c’est ce discours qui la porte à sa puissance dernière : science, ai-je dit, du réel ». Le réel rencontré comme impossible se trouve dans l’articulation des trois réflexions, celle qui nous mène à un sujet barré, celle qui s’accorde un univers pastout, celle qui se crée un idéal créatif.

En radicalisant l’expérience sensible de la cure (ou encore le grouillement de vie de chacun des quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse), je mets en route le fonctionnement du rien sous ces quatre formes. Ce fonctionnement ne crée pas seulement l’imaginaire, le symbolique et le réel. Mais par l’intermédiaire du rien radical qui contredit toute compréhension du réel idéal, il crée l’exercice d’un tout autre type de réel qui n’est autre que l’exercice même de la réflexion en général où nous naviguons entre l’imaginaire, le symbolique et le réel ; ces trois consistances ne valent que comme balises à toujours frôler et dépasser pour continuer l’erre de la création.

[1] AE, p.449.

[2] AE p.492.

[3] AE p. 449-450.

[4] Remarquons que Lacan ne se gêne pas : « Je pars de ma condition qui est celle d’apporter à l’homme ce que l’Écriture énonce comme non pas une aide à lui, mais une aide contre lui » (Le sinthome, leçon du 9 décembre 1975, ALI p.37). En principe, c’est Dieu qui crée la femme, comme « contre » (on y retrouve les deux formules féminines négatives). Selon le mot de Sacha Guitry, les femmes, je suis contre, oui, je suis tout contre.

[5] GW IX p.166.

[6] Lacan, Les quatre concepts…, p.89

[7] Lacan, L’Etourdit, AE p. 472.

[8] L’identification, 28 février 1962, ALI p. 156-157.

[9] L’identification, 21 mars 1962, ALI p.197.

[10] Rêve présenté comme absurdité : « un homme qui avait soigné son père lors de sa maladie et avait gravement souffert de sa mort fait, quelque temps après, le rêve insensé suivant : son père était à nouveau en vie et parlait avec lui comme autrefois, mais (ce qui est remarquable) il était pourtant mort et simplement il ne le savait pas. On comprend ce rêve si après “il ne le savait pas” on complète : que le rêveur avait ce souhait » (OC IV p.478)

[11] Autres Écrits, p.490 et suivantes.

[12] L’angoisse, p.286.

[13] L’angoisse, p.290.

[14] L’angoisse, p.291.

[15] L’angoisse, p.318.

[16] L’angoisse, p.320.

[17] RSI, 18 mars 1975, ALI p.126.