Jean-Pierre Vernant / Là où le structuralisme est passé, les mythes ne repoussent plus ?

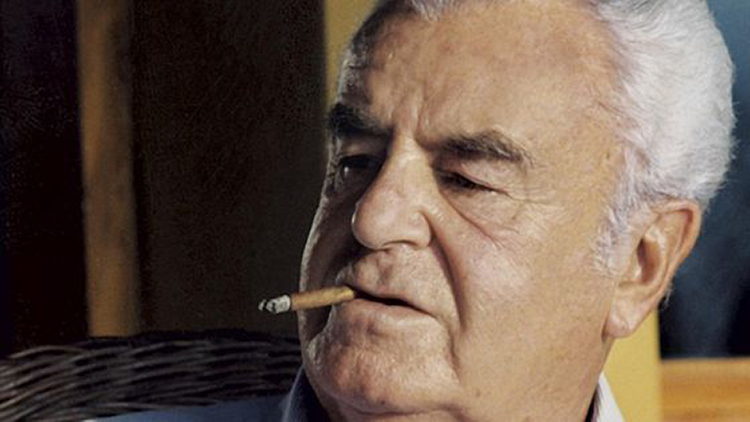

Entretien avec Jean-Pierre Vernant par Jesper SVENBRO – 2010

Là où le structuralisme est passé, les mythes ne repoussent plus ?

Entretien avec Jean-Pierre Vernant

Jesper SVENBRO. — Dans Mythologiques, tome IV[1], Lévi-Strauss écrit : « Révélée à elle-même, la structure du mythe met un terme à ses accomplissements] », ce qui, pour travestir la formule d’Attila, doit signifier : là où le structuralisme est passé, les mythes ne repoussent plus. À une époque, dans votre travail sur les mythes grecs, vous vous réclamiez de Lévi-Strauss, votre collègue à l’École pratique (avant de le devenir au Collège de France), et qui vous cite dans le premier volume des Mythologiques. Dans le domaine de l’Antiquité, vous avez été considéré comme l’un des représentants les plus avertis du structuralisme.

Dans votre livre grand public d’il y a quelques années, L’Univers, les dieux, les hommes[2], vous avez voulu faire entendre la voix des mythes « aux lecteurs d’aujourd’hui ». Faut-il abandonner l’idée que l’analyse structurale tue le mythe ?

Qu’est-ce que votre passage du domaine scientifique, de l’analyse structurale, au domaine du conteur pourrait nous enseigner sur la frontière entre pratique scientifique et narration « pour le plaisir » ?

Jean-Pierre VERNANT : ai-je été structuraliste ?

– C’est une question… à tiroirs, et tous les tiroirs ne demandent pas une réponse de même type. D’abord : ai-je été structuraliste ? (Et que signifie avoir été structuraliste ?) En un sens, oui. Mais si le structuralisme a pu être un moment de l’histoire intellectuelle, et même une mode pendant un temps, c’est aussi autre chose : sur les questions de fond, le structuralisme tient à ce que, à un moment donné, les études de linguistique sont apparues comme un modèle pour les autres sciences humaines qui se sont inspirées de ce que les linguistes avaient fait.

En quoi cela consistait-il ? La linguistique était structurale en ce sens qu’elle montrait très clairement que la langue, ou les formes particulières de langues constituent des systèmes, dont toutes les parties sont plus ou moins dépendantes les unes des autres — ce qui à mes yeux est une évidence : comprendre, c’est toujours, à travers un fouillis d’éléments concrets a priori sans organisation, essayer de découvrir un cadre qui permet tout d’un coup de les ordonner les uns par rapport aux autres.

L’opinion commune croit qu’il y a du simple, qui coïncide avec le concret sensible.

Cela vaut non seulement pour la lecture des mythes, mais de façon générale… C’était déjà, au fond, ce que disait Bachelard quand il soutenait qu’il s’agissait, au moyen de la complexité, de rendre les choses claires. L’opinion commune croit qu’il y a du simple, qui coïncide avec le concret sensible, et que ce simple est immédiatement clair ; mais il n’en est rien ! Ce simple n’est pas clair d’emblée, on ne sait pas de quoi il retourne, et pour le comprendre, il faut le remplacer par du complexe qui, lui, est clair, dans la mesure où il a sa cohérence.

Cependant, si les linguistes insistaient sur cet aspect synchronique, ils n’en reconnaissaient pas moins que les langues changent, qu’elles évoluent, et que par conséquent il y a, dans les phénomènes comme les langues, à la fois une dimension synchronique et structurale et une dimension diachronique et historique.

Nous ne pouvons pas raisonner quand nous lisons des textes grecs comme si c’était des textes contemporains immédiatement accessibles.

J’ai donc été structuraliste en ce sens que j’étais absolument convaincu par ces théories des linguistes, mais dès le départ, dès Mythe et pensée chez les Grecs[3], j’ai mis en lumière la dimension diachronique de mes objets d’étude, car mon projet, sinon mon originalité, était alors de prendre un certain nombre de catégories (la personne, la volonté, l’espace, le temps, la mémoire, la fonction technique…) et de voir comment elles fonctionnaient dans de grands secteurs de la civilisation grecque, en proposant, pour en saisir les traits essentiels, des schémas un peu structuraux — qui, depuis, ont pu être critiqués — mais surtout en montrant que ces catégories ont une dimension historique fondamentale, qui fait que nous ne pouvons pas raisonner quand nous lisons des textes grecs comme si c’était des textes contemporains immédiatement accessibles ; non seulement c’est une autre langue, mais les modes de pensée et les grandes catégories mentales, leurs formes d’organisation, ne sont pas les mêmes. Donc, l’objection majeure que l’on adresse aux structuralistes, et en particulier à Lévi-Strauss (un peu à tort aussi, à mon avis, si l’on tient compte de ses arguments quand il s’en explique à fond), à savoir que, avec ce type de schémas et d’orientation, on abandonne toute dimension historique, ne pouvait pas valoir pour mes travaux ; beaucoup de malentendus et d’amalgames s’expliquent par la façon dont le courant structuraliste s’est constitué, et notamment par la manière dont, dans les années soixante, il a été découvert aux États-Unis.

Le colloque organisé par la Johns Hopkins University, à Baltimore, en est un bon exemple[4]… Lorsqu’on regarde aujourd’hui les noms des invités, on ne perçoit aucune cohérence : Claude Lévi-Strauss n’était pas là, mais il y avait Jean Pouillon, il y avait aussi Jacques Derrida, Lucien Goldmann, un marxiste lukàcsien, Jacques Lacan, Jean Hippolyte, titulaire de la chaire de philosophie au Collège de France, et moi.

Qu’avais-je de commun avec Lacan ?

Je défie le structuraliste le plus convaincu de définir les points communs et la structure d’ensemble de ce catalogue : qu’avais-je de commun avec Lacan ? Ou avec Jean Hippolyte, même si l’on peut dire qu’en tant qu’historien de la philosophie sa recherche représentait un effort pour définir des schémas structuraux ; j’avais des relations amicales avec Goldmann, mais des préoccupations théoriques très différentes… L’analyse que j’ai présentée là[5] en tout cas avait effectivement un aspect structural, puisque j’essayais de repérer les caractéristiques d’un genre tragique et d’un moment tragique, d’une période tragique, mais c’était une vision structurale extraordinairement historique, puisque j’essayais d’en expliquer les spécificités par un contexte très particulier, qui voyait le passage de la vengeance privée aux tribunaux de la cité, de l’épopée légendaire à des formes de spectacle totalement différentes…

L’appellation structuraliste est trop vague et réunit des gens trop divers.

L’appellation structuraliste est trop vague et réunit des gens trop divers : je ne veux pas m’y laisser enfermer. Il y a eu d’évidence un grand courant structuraliste, avec des penseurs très différents les uns des autres ; certains ont constitué des écoles ; la presse et les grands moyens d’information s’en sont mêlés et ont créé une mode, ce qui, en réaction, a provoqué des attaques. Mon projet de départ était meyersonnien : montrer que l’homme est d’essence historique, et que l’on dispose, en Grèce, de documents qui nous permettent de dessiner les contours de ce que j’ai appelé ailleurs « l’homme grec ». Cette entreprise est-elle structuraliste ? Pas spécialement. Puis, à un moment donné, pour des raisons multiples, j’en suis venu à m’occuper des mythes (cet aspect-là de ma recherche est d’ailleurs souvent exagérément mis en avant, au point que l’on me présente parfois comme un spécialiste des mythes, au détriment de mes autres champs d’intérêt), et là j’ai certainement été structuraliste.

Si je considère mes interprétations du mythe du sacrifice[6], du mythe de Pandore, des mythes cosmogoniques[7], il est clair qu’elles se rattachent, par leur manière d’aborder les problèmes, à ce que Dumézil et Lévi-Strauss ont lait, chacun dans son domaine ; il y a d’ailleurs un texte, que je n’avais pas relu depuis vingt-cinq ans et que j’ai relu récemment par hasard, où, à propos de l’histoire de la première femme, je mets « cartes sur table » ma méthode d’analyse en distinguant les différents niveaux d’interprétation[8].

On peut ne pas être d’accord, mais c’est évidemment une analyse structurale à plusieurs niveaux (les textes, les agents, les acteurs, le début, la fin, les types d’actions : donner, ne pas donner, cacher, tromper), qui ne se contente pas de suivre l’histoire dans le fil de la narration, mais relève les points qui se retrouvent et autour desquels on peut penser que la narration est construite. Et lorsqu’on s’est rendu compte que la narration est construite autour de ces termes, de leurs combinaisons et de leurs oppositions (la ruse, la tromperie, le dol ; donner, refuser le don, ne pas donner, ne pas accepter le refus et par conséquent voler, cacher — qui est aussi ne pas donner ce qu’on donnait auparavant), on voit que toute cette histoire baroque, farfelue, qui associait des éléments a priori hétéroclites (les parts du bœuf, l’agriculture, la vie, bios, qui est la façon dont l’homme se nourrit, le feu, la femme) est charpentée par une sorte de squelette qu’on peut appeler une assise, une structure intellectuelle. Et cela entraîne deux conséquences : la narration s’éclaire dans sa continuité là où elle paraissait complètement décousue et arbitraire : pourquoi le vol du feu succède-t-il à la découpe des parts du bœuf (la rancune de Zeus ne suffit pas à expliquer la forme précise de l’épisode…) ? Cela paraît forcé, artificiel, mais une fois rapporté à la structure sous-jacente, cela relève d’une logique interne implacable, plus implacable que celle de nos logiciens les plus stricts.

D’autre part cela confère une sorte de prise intellectuelle sur le récit, et sur ce point on pourrait discuter la citation de Lévi-Strauss, car l’opération, tout en refermant la narration sur sa logique propre, l’ouvre d’un autre point de vue : ce qui semblait singulier, accidentel, hasardeux dans le récit, débouche en effet sur tout un arrière-plan, un paysage intellectuel qui

fait apercevoir non plus seulement la première femme, mais toute une conception de l’homme, de sa place, entre bêtes et dieux, de ce qui le différencie des dieux, de ce qui le différencie des animaux.

les Grecs définissent les hommes comme « mangeurs de pain »

À partir de ce texte on comprend alors pourquoi les Grecs définissent les hommes comme « mangeurs de pain », pourquoi l’agriculture céréalière et le vin comme nourritures, le sacrifice comme type de cuisine ritualisée (qui exclut en principe la consommation de viande si elle n’a pas été traitée selon cette procédure), le mariage monogamique (qu’inauguré l’arrivée de Pandora), définissent la condition humaine : toutes ces choses-là sont sous-jacentes, mais nécessairement sous-jacentes à l’organisation du récit.

Voilà ce que j’appelle ouvrir : l’histoire de Pandora va déboucher sur le problème du sacrifice et le problème du sacrifice va déboucher à son tour sur beaucoup d’autres questions :

– Quels sont les rapports de l’homme avec les dieux ?

– Doit-on manger de la viande ?

– Que signifie Pomophagie, le manger cru, etc. ?

Le structuralisme ne ferme pas les choses, au contraire.

Là je ne suis plus dans le cadre d’une analyse strictement historique, qui montrerait comment les textes se sont constitués (même si à travers la version d’Hésiode on peut aussi se demander quelles étaient les versions antérieures du mythe des races ou d’autres), je pars des textes tels qu’ils sont (que je ne date pas parce qu’ils remontent beaucoup plus haut, y compris que le témoignage d’Hésiode) ; quand on fait ce travail-là, on est en plein structuralisme, et ce structuralisme ne ferme pas les choses, au contraire : il y a un, deux, trois niveaux, et cela débouche sur une anthropologie, une conception générale de ce qu’est l’homme pour les Grecs, dans ses rapports avec les dieux d’une part, avec les bêtes de l’autre ; c’est très agréable, très plaisant parce que, après la lecture du texte d’Hésiode, après un travail de repérage et d’annotation parfois fastidieux, tout d’un coup on débouche sur un horizon qui n’est pas rétréci par la découverte d’une structure, mais qui s’ouvre au contraire sur l’ensemble de la culture considérée.

Est-ce tout ? Pas tout à fait… etc.

[1] Claude Lévi-Strauss, Mythologiques IV. L’Homme nu, Pion, Paris, 1971, p. 561.

[2] L’Univers, les dieux, les hommes. Vernant raconte les mythes, Le Seuil, Paris, 1999 (citation, p. 14).

[3] Édition revue et augmentée, La Découverte, Paris, 1985 [1965].

[4] The Structuralist’s Contmversy. The Languages ofCriticism and thé Sciences of Mon (Richard Marksey & Eugénie Donato éd.), The Johns Hopkins University Press, Baltimore/Londres, 1970-1972 (le colloque eut lieu en 1966).

[5] ‘La tragédie grecque : problème d’interprétation ’, in op. cit. note précédente.

[6] Voir notamment « À la table des hommes », in M. Détienne & J.-P. Vemant (dir.), La Cuisine du sacrifice en pays grec, Paris, 1979, p. 37-132.

[7] Par exemple les chapitres consacrés à la cosmogonie orphique et aux mythes de souveraineté dans M. Détienne & J. — P. Vernant, Les Ruses de l’intelligence. La métis des Grecs, Flammarion, Paris, 1974.

[8] « Le mythe prométhéen chez Hésiode », in Mythe et société en Grèce ancienne, Maspero, Paris, 1974, p. 177-194.