Colette SOLER / LA LITTERATURE, APRÈS…

Texte paru le 29 juillet 2020 dans la revue SYGNE

On assiste dans les dernières années de l’enseignement de Lacan à un virage impressionnant dans ses formules d’évaluations de la littérature, dont j’ai mis longtemps à saisir les fondements, arrêtée que j’étais peut-être par le Lacan bien connu des éloges de la littérature avec ses références si nombreuses aux grands auteurs.

Joyce n’y est pas pour rien. Lacan a souligné avec force à propos de Finnegans Wake qu’il n’y a d’éveil au réel que par lettre hors sens, l’écrit pas à lire, pas à interpréter, homologue de la jouissance opaque du symptôme. Ça ressemble à un éloge. En tous cas ça dessine une ligne de partage de la littérature selon qu’elle nourrit le sens par ses fictions ou au contraire sa pulvérisation énigmatique par la lettre. La première est celle qui émeut notre inconscient, car elle raconte des histoires, bref elle écrit des romans.

J’emploie ce terme de roman pour indiquer la continuité entre la prose littéraire et, non pas l’inconscient, mais ce que Freud a nommé le « roman du névrosé », soit le scénario du fantasme qui lui sert de lunette pour lire sa propre histoire et en faire sa réalité. La seconde est celle à laquelle Lacan attribue le « pouvoir d’illecture », où lui-même se reconnaît. C’est sur cette ligne de fracture que commencent sous la plume de Lacan des évaluations littéraires inattendues et plutôt virulentes.

Je retiens deux références essentiellement, ce qu’il en dit aux USA en 1975 et à la fin de Joyce le symptôme II. Je commence par la seconde.

Corpo-rectrice ou a-corporelle

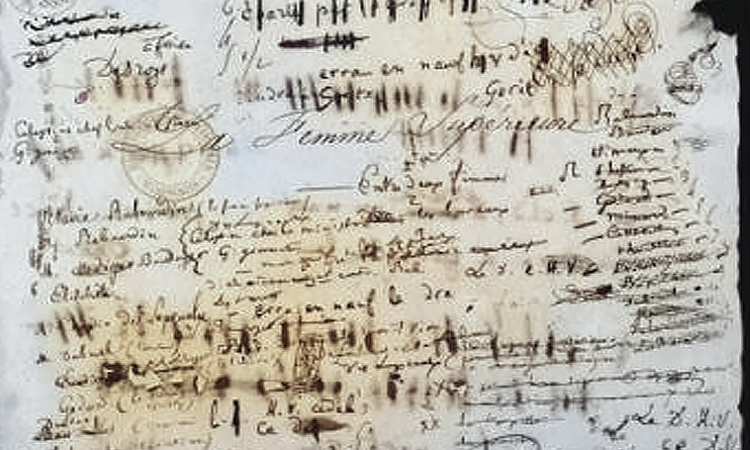

« Il y a quelque chose à crever dans le papier hygiénique sur quoi les lettres se détachent, quand on scribouille pour la rection du corps pour la corpo-rection. »[1]

Verdict et qui porte plusieurs thèses en une toute petite phrase. D’abord une thèse sur la finalité, cette littérature écrit « pour », avec une visée donc, et qui est corporelle. La prose littéraire vise « la rection du corps », engendre même « la corpo-rection. » Mais, deuxième thèse, son moteur est en outre du registre « anal ». Deux affirmations donc, l’une sur la pulsion d’écriture, et l’autre sur ce qu’elle obtient, « corpo-rection ».

L’homophonie pourrait faire penser que cette « corpo-rection » place la littérature sur le même plan que l’éducation qui veille à la « correction » socialisante du corps ? Mais il est à noter que Lacan évite justement là le terme de correction que l’on emploie tellement dans l’éducation supposée assurer les comportements corrects dont les parents et les maîtres rêvent. La rection c’est autre chose. En français elle pourrait évoquer le rectus, droit, que l’on retrouve dans la posture érigée, et qui n’est pas sans assonances avec l’érection dans ses diverses acceptions, éventuellement celle du corps, avec cette verticalité à laquelle Freud a attribué de grandes fonctions dans l’évolution de l’espèce et à laquelle le discours commun fait un sort quand il nous invite, selon le proverbe, à mourir debout plutôt qu’à vivre couché. Mais comment le romancier aurait-il à voir avec cette finalité de l’érection du corps, qui n’est rien d’autre qu’une phallicisation, lui qui prétend rarement à la conformité et qui affirme en outre que son objet est… l’écriture ? Ne faut-il pas plutôt recourir au sens linguistique de rection ? J’y viendrai, mais je note déjà que le sens est toujours intrinsèquement lié au corps, à son imaginaire comme au réel des pulsions qui l’animent, et dans les termes de Lacan finalement, à l’objet a.

Il faudrait donc déjà conclure qu’avec l’illisible hors sens on a une littérature a-corporelle, qui n’émeut pas notre inconscient parce que notre inconscient, pour réel qu’il soit comme « savoir parlé », il « parle avec le corps », selon les expressions de Lacan. La thèse était clairement énoncée dès « Radiophonie », avec la révision du concept de métonymie que Lacan y a introduite. De ce trope il a d’abord dit qu’il véhiculait le sens du manque du désir, il dit désormais, à partir de ce texte, qu’il porte la jouissance passée au langage. Elle est « métabolisme de la jouissance »[2]. Et la référence à la littérature y était déjà convoquée, car « ce dont témoigne la métonymie du linguiste est à portée d’autres que le psychanalyste. Du poète par exemple qui dans le prétendu réalisme fait de la prose son instrument ».[3] Exemple majeur, l’oreille de la dame que Bel ami, le personnage de Maupassant, s’efforce de captiver, cette oreille qui ne prend sa valeur érotique de plus de jouir que par déplacement, par transfert métonymique donc de l’image de l’huitre à gober, soit de l’objet oral. On sait bien d’ailleurs que chaque langue véhicule tout le vocabulaire des diverses pulsions et que ça va du vocabulaire érotique des amants jusqu’aux insultes les plus virulentes. Ainsi, toute la littérature romanesque et réaliste métonymise-t-elle plus que le manque du désir fabriqué entre le symbolique des mots et l’imaginaire du corps, elle véhicule les plus de jouir pulsionnels et les Uns phalliques des mots qui les portent. Faut-il alors conclure que corpo-rection c’est dans cette Deuxième conférence, le nouveau mot pour dire cette opération de la métonymie ?

Mais pourquoi ne retenir que la dimension anale de cette écriture littéraire alors même que l’exemple pris de Maupassant ne la convoquait pas justement ? Or, c’est bien ce que Lacan fait en généralisant : si la feuille d’écriture est « papier hygiénique », la lettre qui s’y dépose devient excrément et l’acte d’écrire, même pour un Maupassant, consiste à s’en soulager ? Faites ce qui est en vous. Je ne pense pas que ce soit seulement à cause de l’équivoque venue de Joyce entre letter/litter, lettre et déchet, souvent évoquée par Lacan. C’est l’inverse, c’est cette équivoque qui transcrit dans la langue le fait que la lettre puisse être déchet tout autant que l’étron — preuve que lalangue sait tout, comme j’aime à le dire. Il faut là se souvenir de l’apport freudien sur l’étron comme premier objet détachable à portée identitaire. Détaché à la demande de l’Autre il devient le modèle originaire de tous les objets qui peuvent s’échanger, que l’on peut demander autant que céder, qui sont donc en jeu dans la dialectique du don et du refus et par conséquent médiateur dans le lien social. Lacan d’ailleurs dans les années antérieures, ne stigmatisait-il pas la thèse de « l’oblativité génitale » qui fut en vogue à l’IPA, soulignant que cette oblativité était un fantasme d’obsessionnel, d’un sujet rivé à la problématique anale rétention/cession, en termes communs on dirait avarice/générosité. Le second trait de cet objet anal, implicitement essentiel dans ce développement, c’est que, premier objet cessible, il est aussi le premier à avoir une fonction identitaire, le premier à représenter le sujet en quelque sorte. « Que suis-je ? » dans l’Autre, sinon cet objet qu’il demande et que je lui cède ? Ainsi prête-t-il à une identification de l’être, et d’ailleurs on sait bien qu’« être une merde » est une expression commune. L’angoissé de la page blanche, par exemple, dont l’angoisse « n’est pas sans objet », car il recule devant ce qu’il va produire, phénomène fréquent et banal quand il s’agit d’écrire, eh bien, interrogez-le et il vous dira, qu’il est l’étron de son fantasme, notait Lacan. Du coup, à suivre cette veine, l’art du style, sans lequel la fiction n’est pas littérature, pourrait se reformuler ainsi : est-il le plus beau, le plus original, cet objet déposé ? Si oui, il donnera du lustre à son nom propre.

A ce compte la littérature romanesque n’est pas ininterprétable, à bien lire, on pourra dire en chaque cas quelle est la merde particulière, la sienne propre, que chacun dépose sur sa feuille hygiénique et à laquelle il remet le soin de le représenter. C’est ce qui me ramène au sens linguistique de la rection. Le terme est récent, il vient de la linguistique du milieu du XXe siècle et désigne la façon dont un terme se connecte à d’autres, notamment le verbe à son complément. On y parle donc d’un « rapport de rection ». Tout lacanien dresse l’oreille quand il entend le mot rapport. Difficile de penser que Lacan n’ait pas eu cette définition en tête, lui pour qui la chaîne signifiante de la parole supplée au rapport sexuel qui manque pour assurer le lien des corps, lui qui, plus précisément, a fait du verbe un signifiant « passibête »[4]. Le signifiant est bête, car il n’a pas de sens, mais le verbe, lui, assure quand même le glissement du sens et de ses équivoques dans le rapport grammatical de rection entre les mots et sans la rection des mots pas de rection du corps autrement dit pas de lien d’un corps à un complément de jouissance. De là, il ne serait pas inexact de dire que dans cette littérature qui parle, contrairement à Joyce, par la rection des mots chacun écrit avec son corps. Et c’est une littérature qui parle d’histoires de corps symptomatiques la littérature romanesque. Elle est donc en continuité avec ce qui a cours dans notre époque et qui ne se limite pas à la culture littéraire, le témoignage des particuliers et les récits du journaliste. Il me semble qu’aujourd’hui ce « symptôme littéraire » que Lacan disait « enfin venu à consomption »[5], autrement dit cette littérature qui parle et qui nous parle de ce fait, est loin d’être finie, c’est le contraire, elle est en pleine expansion. Au moment même où on constate une variété croissante des rections des corps identitaires, toujours moins homogénéisés par un semblant maître et qui se regroupent grégairement, on nous annonce un engouement généralisé aussi pour l’accès à l’écriture, dont on fait commerce d’ailleurs, avec promesse d’apprendre à écrire, mais c’est d’une écriture qui parle, à lire donc. Je ne discute ni de ce recours, ni de ce goût, puisque des goûts on ne dispute pas. Ce que j’en conclus c’est que pour faire l’éloge de cette littérature bavarde, au nom de Lacan, il faut se référer au Lacan d’avant, parce que celui de cette dernière conférence — et c’est son dernier grand texte écrit — procède à son ravalement de la façon la plus drastique et la plus indubitable. Il le fait au nom, de Joyce certes, mais aussi de la psychanalyse.

Ce qui se vend

Tout cela paraît très irrévérencieux, voire violent, n’est-ce pas ? C’est sûr, et il y a quelque chose à élucider après tant d’années dans lesquelles Lacan a fait si grand cas de la littérature, et des grands auteurs, Shakespeare, Gide, Duras, Poe, etc. Autant de références dont on peut fort bien s’autoriser pour patauger dans la confusion entre psychanalyse et littérature ?

Je note d’abord qu’on peut voir dans cet accent péjoratif un écho lointain de ce que Lacan avait déjà dit dans le Séminaire L’éthique de la psychanalyse, sur la sublimation. Et la littérature n’est-elle pas mise au compte des sublimations de la culture ? Déjà, il avait marqué qu’en dépit de son idéalisation assez commune, elle n’est rien d’autre que le déplacement de la pulsion, métonymie donc, notamment anale, et il l’illustrait cette sublimation pas si sublime, par des petits bouts de papier sales conservés au fond d’une poche. Il va plus loin après 1975, et j’en viens à mon deuxième texte. Parlant aux USA, il note que la littérature a changé, désormais, voilà une nouvelle définition, la littérature c’est « ce qui est écrit et qui aussi se vend ». Surprise. Elle est bien du temps du capitalisme cette définition, mais comment l’entendre ? Certes l’audimat littéraire n’est pas nouveau, mais dire — c’est ce que cette phrase dit — que ce qui vaut à titre d’écriture littéraire transcende la question du texte, de son sens et de son dé-sens, assez pour se définir par la seule vente, soit sa mise en circulation, ça, oui, c’est un scoop. Il est sûr en tous cas que dans les époques antérieures, on la pensait tout autrement. On le voit avec le mythe romantique du grand écrivain méconnu, avec une grande œuvre écrite, mais non vendue. Si par contre la littérature c’est ce qui se vend, l’idée romantique s’inverse : plus d’écrivain méconnu possible, puisque c’est le bien connu, soit le bien vendu, qui fait le grand écrivain dont décident par conséquent « tous les autres », tous les acheteurs-lecteurs qui s’en satisfont assez pour payer dans le lien donnant-donnant que Lacan décrit à la même époque. L’écrivain ne va donc jamais tout seul, toujours en couple avec du lecteur. N’est-ce pas bien consonnant avec ce qui s’impose dans la pratique actuelle des prix littéraires, où on ne sait plus guère ce qui l’emporte de la sanction d’une qualité ou de l’annonce d’une audience que l’on courtise, que l’on fabrique en partie, le nombre devenant le poinçon de la valeur littéraire. Je note au demeurant que la notion même d’écrivain méconnu n’est qu’un après-coup d’une notoriété advenue postérieurement et qui rétroactivement l’institue comme écrivain, et l’extrait de la multitude des écrivains ratés, soit sans audience, jamais. Très logiquement, Lacan s’applique à lui-même sa nouvelle définition. Il a souvent souligné que ses Ecrits se vendaient, pour sa surprise, alors même qu’ils les disaient « pas à lire » comme tout écrit véritable selon lui, car un écrit ne parle pas et n’est pas à interpréter. Maintenant, et c’est grâce à la leçon de Joyce, il peut dire qu’avec ses Ecrits, il fait lui aussi de la littérature puisque ça se vend, quoiqu’illisible, soit ininterprétable en termes de rection du corpo. Tous deux Lacan et Joyce se retrouvent donc dans le nouveau lien donnant-donnant que Lacan construit dans cette conférence. Un lien où l’un fait l’offre d’un plus de jouir pour lequel d’autres payent la dîme qui fera l’escabeau de l’auteur. Il se place ainsi lui-même comme un « effet » du changement qu’il évoque. Car, il le précise la littérature a des effets, oui, des effets… sur la littérature elle-même.

La question, enfin ma question, est de savoir comment en est-il venu à cette idée qui paraît fort réductrice du texte littéraire, et où il inclut Joyce et Lacan, les deux illisibles, par le fait que ça se vend. Diachroniquement il le fait dans l’après-coup de Joyce qui a réussi à vendre une littérature qui avec Finnegans wake ne parle pas, n’est pas fiction littéraire, mais lettre pure, offrant une autre jouissance que celle de la corpo-rection par les mots, autre donc que celle du courant dominant, et qui cependant, quoique minoritaire, conflue avec lui, puisque tous deux se vendent. « C’est difficile à saisir » ajoute-t-il. En effet. Qu’est-ce-ce qui le fonde à faire de la vente, et contre l’idée commune, le trait distinctif de la littérature, et qui surmonte même la ligne de fracture entre lisible et illisible ?

Nouvelle perspective

Tout cela ne se comprend bien que si on saisit à quel point Lacan dans sa lecture de Joyce abordait la littérature d’un point de vue nouveau. Ce point de vue datait d’avant et venait de la psychanalyse, il l’avait déjà appliqué à la parole analysante, à partir des années 1970, en déplaçant la visée de l’interprétation. Elle doit selon ses termes de 1973, dans la « Postface du séminaire XI », porter moins sur « ce qui se dit », autrement dit le texte métonymiquement corpo-recteur, que sur le dire, le dire comme acte d’énonciation, le « qu’on dise » avec sa visée propre et ses effets propres qui ne sont pas, comme le sont les effets du texte, des effets sujets. « L’étourdit » est inaugural et catégorique sur cette distinction. Eh bien de même, ce qu’il questionne n’est plus le texte littéraire comme il l’a fait souvent auparavant. Dans l’après-coup on voit qu’il y cherchait de quoi en éclairer l’interprétation analytique du « ce qui se dit » de la corpo-rection. Celle du désir par exemple et c’était Hamlet, celle du « narcissisme de la cause perdue » avec Claudel et Le père humilié, ou celle du rapport à l’autre femme, avec Marguerite Duras et sa Lol, etc. Désormais, il questionne non le texte et son style, mais l’acte d’écrire, ou l’art-dire de l’écrire — comme il l’a fait pour Joyce, n’étant pas vraiment convaincu par son texte, il l’avoue. On pourrait dire, pastichant le début de « L’étourdit » : « Qu’on écrive reste oublié derrière ce qui s’écrit dans ce qui s’achète ». Ce qui s’écrit étant soit corpo-rectif soit a-corpo-rectif. Pour l’analysant son dire est demande quoiqu’il dise et c’est ce dire qui s’interprète. Si je pousse l’homologie, pour l’écrivain de fiction son écrire est aussi demande, à la cantonade certes, mais il écrit en attente d’un lecteur potentiel. Une remarque le confirme dans les conférences aux USA de 1975. « La littérature, dit-il, a essayé de devenir quelque (…) chose qui livre sa raison ». Son « pourquoi » donc. Qu’elle parle ou qu’elle ne parle pas, ce « pourquoi » est au niveau du dire qui la porte. Il peut avoir de mauvaises raisons ce dire, par, exemple Joyce dit-il, il voulait « devenir un homme important ». Et puis il généralise, rappelant que la raison pour « s’engluer dans ce métier d’écrivain » — et quand Lacan parle de la glue c’est toujours celle du sens — ce n’est pas l’inconscient, mais le symptôme, lequel, pas de doute, est toujours un mode de jouissance, une identité de jouissance.

J’ajoute une dernière référence sur laquelle je suis tombée à nouveau par hasard ces jours-ci. Le texte de Lacan, inédit, publié dans Les Cahiers cistre N° 3, du 4e trimestre 1977, du vivant de Lacan donc, et qui n’a pas été repris dans Autres écrits. Lacan y note que dans la psychanalyse on se penche volontiers sur la littérature pour la rapprocher de l’inconscient, parce qu’il y a de l’écrit dans les deux. Le texte est difficile, je ne l’ai pas complètement élucidé, mais une thèse y est nette, affirmée au moins deux fois : l’œuvre littéraire n’imite pas l’effet d’inconscient. De fait, si la raison de l’œuvre c’est le symptôme, qu’elle s’écrive pour la corpo-rection ou non, elle écrit pour… une jouissance identitaire qui fait nom propre dès lors qu’elle est offerte dans un lien social qui sustente le nom. L’inconscient, lui, est appareil langagier de la jouissance, mais il est loin de sustenter l’escabeau du nom.

Finalement ces développements, à vrai dire bien peu didactiques, et très, trop, condensés, s’origine de « L’étourdit » avec l’introduction de la dit-mention du dire ex-sistentiel, dans sa différence d’avec les dits. Ce dire ex-sistentiel est un autre réel que celui des impossibles du langage, sa finalité est en question et Lacan en déploie ensuite l’exploration dans l’introduction du sinthome, dans la redéfinition du Père, et dans la visée de l’interprétation. Une chose est sûre au moins, c’est que la cohérence y est.

Lacan n’a pas tenté la même démonstration pour les escabeaux des autres arts. Tous sont des offres à jouir, qui diffèrent sans doute par le mode de la jouissance offerte, mais pour tous on pourrait poser la même question, et dire qu’on écrive, qu’on peigne, qu’on filme reste oublié…

Pour conclure

Que deviennent alors, les nombreux coups de chapeau tirés à la littérature, et la fameuse remarque dont on a fait tant de cas, disant que de l’artiste, le psychanalyste pourrait en prendre de la graine. C’était dit contre Freud qui les mettait au pair. « En prendre de la graine », ça ressemble bien à un éloge — même si on peut lui supposer une dimension diplomatique dans le discours de l’époque. Mais jusqu’où va-t-il au fond cet éloge ? Le psychanalyste est invité à prendre l’écrivain comme exemple, à imiter donc ce qu’il réussit. Mais qu’est-ce qu’il réussit, l’écrivain, sinon à convoquer de façon inédite soit la joui-sens en deux mots — autre façon de dire la corpo-rection — soit la jouissance hors-sens de la lettre. Or, l’interprétation elle-même vise toujours la jouissance, point commun avec la littérature, et la remarque de Lacan sous-entend d’ailleurs que les psychanalystes y sont plutôt inégaux, d’où l’incitation à prendre de la graine. Mais, différence : la littérature offre cette coalescence des mots et de la jouissance à la satisfaction de son lecteur qui achète, et il use de cette l’offre pour le nom. Sur ce point il ne s’agit sûrement pas que le psychanalyste prenne de la graine et se mette au pair l’opération d’enchantement du lecteur que fait la littérature. Au contraire, c’est l’inverse, il s’agit de porter à l’évidence une jouissance qui était déjà là chez l’analysant, dans son fantasme et dans son symptôme, de cibler donc sa rection corporelle particulière. L’instrument est le même, le verbe, la lettre si vous préférez, la finalité est inverse : analyser la jouissance ce n’est pas la métonymiser pour un plus de plaisir. En outre, celle que l’on cible dans la psychanalyse n’est pas toute métonymique, elle est aussi fixion de symptôme, avec un x, je pourrais dire, qu’elle est corpo-différentielle, bien peu propice au partage, et même « opaque » dit Lacan, elle ne fait pas troupe. De littérature à psychanalyse il y a donc même moyen, mais antinomie des finalités. Index de cette différence cruciale : de la littérature on se fait un escabeau, mais pas de l’interprétation. Le lien analyste-analysant n’entre pas dans la structure du donnant-donnant, l’acte analytique est un acte sans rétribution d’escabeau — ce pourquoi on le paye d’ailleurs. C’est même plus, car à se faire l’homme de paille du sujet supposé savoir, il est promis au statut de rebut de l’opération. Le rebut, c’est un reste qui n’a plus d’usage, qui ne sert plus, non recyclable pour le dire dans les termes d’aujourd’hui. Castration de l’escabeau donc au terme, « scabeaustration »[6] écrit Lacan. Serait-ce la raison cachée de la frénésie d’écriture qui sévit chez les psychanalystes d’aujourd’hui ? Ce n’est pas exclu.

[1] J. LACAN, « Joyce le symptôme II », Joyce avec Lacan, Navarin, 1987, p. 36.

[2] J. LACAN, « Radiophonie », Scilicet 2/3, p. 70.

[3] Ibid., p. 71.

[4] J. LACAN, Le Séminaire. Livre XX : Encore (1972-1973), Paris, Le Seuil, 1975, p. 27.

[5] J. LACAN, Joyce avec Lacan, op.cit., p. 36

[6] Ibid., p. 33.