Gérard Pommier / Le Suicide ou le divan intrigué

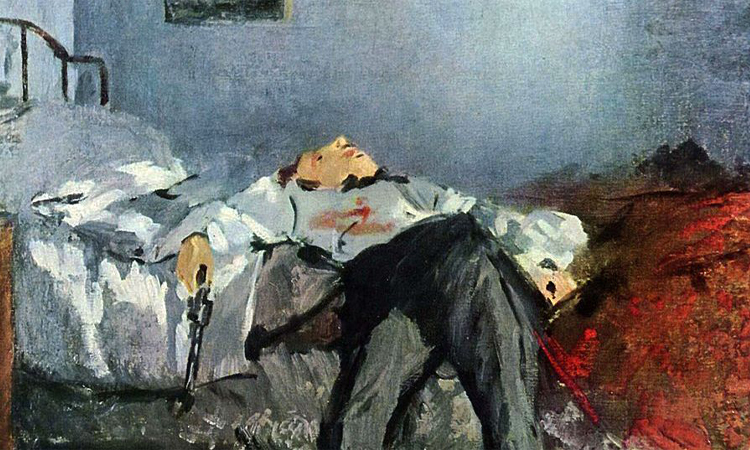

Image : Le Suicidé. Tableau peint par Édouard Manet entre 1877 et 1881. Il fait partie de la collection Emil G. Bührle, à Zurich, en Suisse. Wikipédia

Texte publié dans la Newsletter de la FEP de Juillet Août 2022.

Le Suicide ou le divan intrigué : un livre de référence incontournable sur la « mort volontaire » d’Ahmed Bouhlal

Le suicide réussi est appelé aujourd’hui le « suicide accompli ». Une nouvelle façon de parler l’appelle « le suicidant ». C’est un performatif, et il reste au clinicien à découvrir quel était le but de la performance. Elle est incroyablement variée. Ce livre est une somme remarquable d’observations cliniques concernant les tentatives de suicide. Cet ouvrage très précieux est en réalité formé de deux livres en un. D’un côté il y a les notes, et dans l’ensemble, elles renvoient à des références théoriques. Et d’un autre côté il y a les observations cliniques elles — mêmes. Je voudrais d’abord dire un mot sur la rhétorique et le style, qui permettent une lecture très agréable. Il paraît que le style c’est l’homme, et en les lisant on voit un homme qui s’appelle Ahmed Bouhlal. Cet homme partage ses idées avec d’autres, d’où une floraison de personnages qui pensent ensemble… Ce style pluriel et léger — humoristique — prend ses distances et montre que plus la psychanalyse se charge de mots d’esprit plus elle est proche de l’inconscient.

Et au fur et à mesure que la parole étincelle entre plusieurs, le texte clinique garde toujours cette note humoristique. Tandis qu’en bas de page les notes servent en quelque sorte de garde-fous. Par exemple, des phrases très profondes sont énoncées avec une pointe d’humour : « il suffit d’augmenter le volume sonore de la souffrance du patient pour enfin l’entendre, mais ce n’est pas sans tact et moult précautions surtout dans ce 21e siècle où les murs sont devenus sourds ». C’est une allusion non seulement au cercle des proches de Freud, mais en même temps à une phrase de Lacan : « je parle aux murs » qui résonnera encore dans la conclusion. Cette sorte de badinage double une connaissance approfondie de la métapsychologie freudienne, c’est-à-dire celle de la bisexualité de l’hystérique qui est toujours assez largement méconnue par un grand nombre de cliniciens — mais tout cela est dit avec gentillesse, comme si tout le monde était au courant.

Et au fur et à mesure que la parole étincelle entre plusieurs, le texte clinique garde toujours cette note humoristique. Tandis qu’en bas de page les notes servent en quelque sorte de garde-fous. Par exemple, des phrases très profondes sont énoncées avec une pointe d’humour : « il suffit d’augmenter le volume sonore de la souffrance du patient pour enfin l’entendre, mais ce n’est pas sans tact et moult précautions surtout dans ce 21e siècle où les murs sont devenus sourds ». C’est une allusion non seulement au cercle des proches de Freud, mais en même temps à une phrase de Lacan : « je parle aux murs » qui résonnera encore dans la conclusion. Cette sorte de badinage double une connaissance approfondie de la métapsychologie freudienne, c’est-à-dire celle de la bisexualité de l’hystérique qui est toujours assez largement méconnue par un grand nombre de cliniciens — mais tout cela est dit avec gentillesse, comme si tout le monde était au courant.

Il faut remarquer également une autre caractéristique de ce style, c’est qu’il ouvre brusquement sur des horizons inattendus. Par exemple, dès la page 9 je lis cette remarque : ceux qui voulurent mettre fin à leurs jours n’ont pas toujours voulu mourir. Et l’on se prend à penser qu’il y a deux sortes de morts, l’une qui est à la fin de la vie : la mort du corps et l’autre qui est présente dès le début de la vie, c’est-à-dire ce qui se cache sous le nom de la pulsion de mort. C’est tout de suite une réflexion profonde : il existe une mort d’avant la vie, provoquée par l’angoisse de l’inceste, qui vaut pour toutes les structures. Mourir d’avant sa propre vie, c’est d’être l’enfant de son propre désir incestueux. Qui est cet enfant de limbe, sinon celui qui n’a pas été baptisé : il ne porte pas un Nom du père bien fait pour le protéger de l’inceste.

Dès le début, on peut lire cette remarque qu’en écoutant, il faut faire attention aux petits grains de sable, à partir desquels le désir de mourir est apparu. Il est tellement fréquent que ce soit au moment où quelqu’un a subi un geste de séduction, ou une violence quelconque faite à l’amour : c’est un renvoi à ce que j’ai appelé plus haut une « mort d’avant la vie » et un rapport au père primitif, ce violeur. Mourir, ce serait alors vouloir le rejoindre — non pas au début de la vie — mais au premier moment de la séduction. C’est servi avec cette très belle citation de Marc Twain : « l’histoire ne se répète pas, elle rime ». C’est la rime entre la séduction de l’enfance et une situation actuelle. Elle permet de rejoindre le premier « corps subtil », celui qui fut confronté au désir incestueux du premier jour.

Toujours dans les premières pages du livre on peut lire une allusion au paradoxe de Russel, qui montre à quel point ce livre est informé de la difficulté de parler du suicide. D’où un style à plusieurs voix et l’approximatif pour parler de la dimension clinique. Cette allusion d’à peine quelques lignes au Paradoxe de Russel est importante, car Russel a soutenu que l’on peut réduire le nom propre — c’est-à-dire le Nom du père à la suite de ses qualificatifs. C’est bien de la forclusion dont il s’agit, si importante dans le performatif du suicidant. On ne peut en parler que de manière oblique, avec style. On n’en tirera l’idée que pour dire la chose, ça parle toujours de manière métaphorique : « on l’apprend et c’est lui qui nous prend à bras-le-corps ! C’est un tueur invétéré : c’est dit et c’est fait puis nulle trace, nulle empreinte et pas la moindre odeur ». Voilà le mystère de ce qui fait parler, après avoir fait penser à chaque instant.

La pluralité des personnages répond en quelque sorte à l’équivocité de la parole. De cette multiplicité, il y a une sorte de personnage énigmatique qui est pourrait-on dire le gardien de la parole : il est le plus souvent silencieux à cause de la contradiction et il l’incarne. Il s’appelle Mabrouk. D’où vient ce nom ? C’est l’incarnation de la psychanalyse. Cela pourrait bien être Freud lui-même. Et l’ensemble des histoires cliniques se déroulent en quelque sorte à portée de son oreille. Ce personnage fictif est finalement le fil à plomb des contradictions de la parole et des personnages.

Et maintenant il y a la suite très impressionnante des histoires cliniques. Je ne dirais pas des « cas cliniques », car chaque histoire résiste à la psychopathologie et il faut bien dire que les termes psychopathologiques sont absents de chacune de ces histoires cliniques… c’est vraiment d’une rareté exceptionnelle ! Je ne me souviens même pas avoir lu une fois le terme « hystérie ». Ce sont des histoires, du baratin, de la parlotte, bref c’est le terreau lui-même de la vérité : elle parle à demi-mots. Par contre, il y a une référence constante à la théorie freudienne, par exemple dans le cas de Fatima où est longuement développée l’observation de Freud sur le « fort da ». Alors là, la machine à penser se déclenche toute seule, car si Fatima s’absente dans le « fort » » on pense immédiatement au début du langage où il faut cacher et montrer brusquement un petit objet plutôt que d’être soi-même absenté, caché. Le motif singulier du suicide prend alors une dimension subjective qu’aucun terme de psychopathologie ne pourrait qualifier.

Quelle surprise, lorsque je lis les histoires de la personne qui se suicide parce que son chien est mort. Après tout, cette femme était fidèle aux dieux égyptiens qui avaient toujours des têtes d’animaux… par exemple Anubis à une tête de chien. Les Égyptiens enterraient leurs animaux, ils sont divins, eux qui vivent dans leur corps. Hélas, ce n’est pas notre cas ! Quelle surprise de lire aussi l’histoire de cette personne qui se suicide parce que sa culpabilité est symbolisée dans le maniement des chiffres. Je n’avais jamais entendu parler de ça auparavant. Cette personne devait rendre des comptes à la justice pour des problèmes comptables, mais ce qui comptait derrière ces chiffres, c’était sa culpabilité d’un parricide derrière lequel il y a le désir incestueux. Alors là j’ai retrouvé mes fondamentaux.

Quel étonnement aussi d’entendre l’histoire de cette femme qui se poignarde à l’arme blanche dans le bas-ventre après avoir craint une infection par un virus.

Et puis la très belle histoire de la brosse à dents lorsqu’une jeune femme enceinte mariée à un homme qui lui plaît bien, tente de se donner la mort. Derrière la peur d’un virus, il y avait celle de son énergie à se brosser les dents, c’est-à-dire les débris alimentaires, qui sont les premiers éléments d’un inceste avec la mère. Ce n’était pas dit comme ça mais là aussi je retrouvais mes fondamentaux. Ce suicide n’était pas loin d’une forme d’infanticide sans que l’on puisse préciser qui est l’enfant entre cette personne et sa mère.

Et cela continue comme ça d’histoire clinique en histoire clinique, et chacune est singulière : elle échappe à la psychopathologie.

Du coup, j’ai été obligé d’abandonner mon savoir livresque, selon lequel il faut distinguer le suicide mélancolique, lorsqu’une voix intérieure d’un père — dont le deuil n’a pas été fait — commande de se pendre au plafond. Et il faudrait le distinguer du suicide schizophrénique où le sujet s’envole en feu d’artifice avec les mots qu’ils prononcent. Et encore du suicide de l’hystérie féminine dès qu’elle frôle un père violeur et ce n’est encore pas la même chose que l’hystérie masculine, qui n’a encore rien à voir non plus avec la névrose obsessionnelle, lorsque celui qui doute tombe sous les coups d’un Capitaine Cruel. Et c’est encore différent de l’ordalie adolescente, lors du passage de la sexualité infantile à la sexualité adulte, lors de la découverte du rapport sexuel qui est pourtant le seul moyen de sortir de la marmite de la famille. Donc j’ai dû oublier tout ce savoir pendant cette lecture ou chaque histoire était différente de l’autre et constater que j’avais encore beaucoup à apprendre en tout cas apprendre que je ne savais rien du tout, avant chaque nouvelle histoire. Au fond, l’analyste ne serait-il pas le « sujet supposé ne Rien savoir du tout » ? J’ignore ce que Mabrouk en penserait.

Au fond toutes ces rationalisations que j’ai pu comprendre ne valent pas grand-chose à côté du récit de l’histoire elle-même, telle qu’elle s’est raconté entre quelqu’un et Mabrouk, et j’ignore là aussi s’il serait d’accord avec ça.