Le mardi 16 avril 2019, soit le lendemain de l’incendie de Notre-Dame de Paris, Libération titrait à la une : NOTRE DRAME. Façon de souligner la dimension de « l’imaginaire collectif » affectée par l’événement qui venait de frapper un bien tout à coup révélé comme étant un bien commun. Mais plus remarquables furent les débats qui allaient en découler autour de la question de savoir s’il fallait reconstruire les parties détruites de la cathédrale à l’identique ou pas, complètement ou en partie, pour que son image vue de l’extérieur soit familière ou assez fidèle… Effacer au plus vite la cicatrice ? Opter pour une forme de mimétisme ? Les audaces architecturales peuvent-elles être de mise ? La doctrine de restauration des monuments historiques a cela de passionnant qu’elle heurte toutes les idées reçues. « L’opinion demande généralement une restauration à l’identique » dit l’Inspecteur Général des Monuments historiques. Mais voilà, c’est quoi l’identique ? Identique de quoi ? Quand on sait que la cathédrale de Paris est elle-même un monument composite puisque la partie de la nef et du chœur est médiévale tandis que le transept et la flèche datent du XIXe siècle, que 90 % de la façade nord date du XIXe siècle et que l’on croit quand même qu’elle est du XIIIe siècle !

Que veut donc dire copie conforme ? Conforme à l’original, aux origines ?

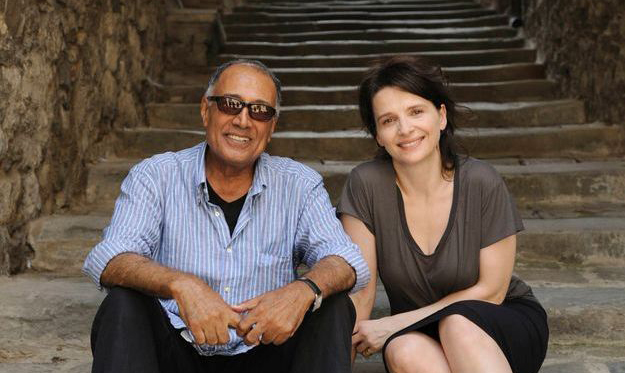

C’est déjà un titre. Le titre du film d’Abbas Kiarostami en compétition en 2010 au 63ème Festival de Cannes où pour sa prestation, Juliette Binoche a été récompensée par le Prix d’interprétation féminine. Film à la fois beau et mystérieux qui décourage a priori l’analyse, que l’on peut rapprocher par certains aspects d’une relecture de « Viaggio in Italia » de Roberto Rossellini, une des œuvres de référence de Kiarostami.

Mais le film est un jeu sur les apparences, une comédie de faux-semblants. Nous participons à quelques jours (2,3 on ne sait pas) dans la vie d’une femme française (Juliette Binoche), habitant en terre étrangère (l’Italie), et dont le désir contrarié, l’insatisfaction existentielle, se traduisent par son déracinement. Ça parle anglais, italien et français, les langues se frottent, se traversent, s’échangent. Cette femme est à la fois en manque de ses racines et d’un homme. Elle tient une galerie d’art à Florence, élève un fils. Elle se sent délaissée par son mari, toujours absent. Cette femme perdue à elle-même assiste à la conférence donnée par un critique d’art qui vient de publier un essai, James Miller (joué par le baryton William Shimell, dont c’est le premier rôle au cinéma) à propos de son nouveau livre, Copie conforme, dans lequel il tente de démontrer la valeur artistique égale, voire supérieure, de la copie d’une œuvre d’art par rapport à l’original.. C’est un bellâtre narcissique, un calculateur, un opportuniste. Accompagnée de son jeune fils qu’elle dira copie conforme de son père, elle l’écoute sans l’écouter, quittant la salle précipitamment.

Mais le film est un jeu sur les apparences, une comédie de faux-semblants. Nous participons à quelques jours (2,3 on ne sait pas) dans la vie d’une femme française (Juliette Binoche), habitant en terre étrangère (l’Italie), et dont le désir contrarié, l’insatisfaction existentielle, se traduisent par son déracinement. Ça parle anglais, italien et français, les langues se frottent, se traversent, s’échangent. Cette femme est à la fois en manque de ses racines et d’un homme. Elle tient une galerie d’art à Florence, élève un fils. Elle se sent délaissée par son mari, toujours absent. Cette femme perdue à elle-même assiste à la conférence donnée par un critique d’art qui vient de publier un essai, James Miller (joué par le baryton William Shimell, dont c’est le premier rôle au cinéma) à propos de son nouveau livre, Copie conforme, dans lequel il tente de démontrer la valeur artistique égale, voire supérieure, de la copie d’une œuvre d’art par rapport à l’original.. C’est un bellâtre narcissique, un calculateur, un opportuniste. Accompagnée de son jeune fils qu’elle dira copie conforme de son père, elle l’écoute sans l’écouter, quittant la salle précipitamment.

Elle l’invite à visiter sa galerie, lui demande de dédicacer les exemplaires de son livre qu’elle a achetés pour elle et des amis. L’embarque en virée à Lucignano, en Toscane, où se célèbrent des mariages, reflets vertigineux de ce qui se passe entre elle et lui.

La logique et la substance des propos entre l’homme distant, sardonique, et la femme aux nerfs à vif débordent rapidement du cadre conventionnel d’une discussion entre personnes cultivées, les enjeux se déplacent par des fulgurances parfois extraordinairement brutales sur le terrain amoureux, et on finit par ne plus savoir si le duo vient de se rencontrer, s’il se drague, ou s’ils agissent de façon conforme comme un vieux couple au bord de la rupture, s’ils jouent leur peau ou simplement leur place dans l’éternelle guerre des sexes, s’ils partagent quelques heures dorées parmi les vieilles pierres d’une villégiature italienne ou s’ils s’acharnent à démolir l’édifice impalpable d’une existence commune.

« On prend un objet quelconque, on le met dans un musée et le regard des gens change. Ce n’est pas l’objet qui compte mais le regard » lui dit James. Belle leçon de cinéma dans un scénario qui brouille les cartes, s’offre plusieurs révolutions. L’homme évoque un souvenir dans lequel elle se projette. Puis une serveuse de café et un touriste les prennent pour mari et femme. « Un beau couple », dit quelqu’un.

En forment-ils un ? Brutalement, à la sortie d’un café le vouvoiement entre eux laisse la place au tutoiement. Nous assistons à une scène de ménage suffisamment troublante pour que perdure ce doute dont Kiarostami a fait sa marque, cette réflexion cinématographique sur la puissance révélatrice du leurre, la force visionnaire du simulacre, le rôle psychanalytique du mensonge pour tenter d’exhumer la vérité ou du fantasme pour la voiler. Comme dans Close-up (1991, où un homme au chômage se faisait passer pour un célèbre cinéaste), Kiarostami use de la confusion entre le vrai et le faux pour nous faire accéder à un au-delà de l’image. Subrepticement nous assistons à deux films : celui que se fait l’héroïne et celui auquel Kiarostami nous fait assister, comme un illusionniste qui ne cache pas ses tours de passe-passe auxquels il nous fait assister.

A Lucignano elle l’entraîne dans un musée pour lui montrer un tableau, qu’elle qualifie de « copie originale » le portrait d’une femme, sorte de Joconde de la Toscane, la Muse Polimnia, qu’un guide commente à des touristes d’abord en italien puis en français. Il insiste sur le fait qu’il s’agit d’une copie prise pour l’original durant des siècles, réalisée par un faussaire napolitain qui est aussi belle que l’original. James est relativement indifférent aux explications du guide, pour lui le fait de savoir où est l’original importe peu car au fond l’original c’est la jeune femme qui a servi de modèle, comme Mona Lisa est le seul original, La Joconde étant déjà une reproduction. Et le sourire il est original ou commandé par Léonard ?

Où est l’original donc où est l’origine ? Depuis Ten (2002), Abbas Kiarostami n’avait plus tourné véritablement de long-métrage de fiction, préférant des dispositifs expérimentaux, pratiquant la photographie (livres, expos se sont succédé un peu partout dans le monde), la poésie, la mise en scène de théâtre ou d’opéra, acceptant aussi l’invitation de nombreux festivals de cinéma à présider des jurys (récemment encore Marrakech et Abou Dhabi…). Copie conforme est donc pour lui un retour aux sources, si l’on veut bien considérer que c’est précisément la question de la source, de l’origine, du point de départ qui est ici interrogée et mise à mal. Où est la/notre réalité, où se trouve la/notre fiction ?

Où est l’original donc où est l’origine ? Depuis Ten (2002), Abbas Kiarostami n’avait plus tourné véritablement de long-métrage de fiction, préférant des dispositifs expérimentaux, pratiquant la photographie (livres, expos se sont succédé un peu partout dans le monde), la poésie, la mise en scène de théâtre ou d’opéra, acceptant aussi l’invitation de nombreux festivals de cinéma à présider des jurys (récemment encore Marrakech et Abou Dhabi…). Copie conforme est donc pour lui un retour aux sources, si l’on veut bien considérer que c’est précisément la question de la source, de l’origine, du point de départ qui est ici interrogée et mise à mal. Où est la/notre réalité, où se trouve la/notre fiction ?

Notre rencontre avec lui au festival de Locarno laissait apparaître avec quelle discrétion il consentait à évoquer l’histoire de l’Iran et par extension celle du cinéma de son pays. Pendant la révolution iranienne de 1979 et contrairement à ses confères du 7ème art, le cinéaste choisit de rester dans son pays, assumant alors les contraintes dictées par la nouvelle politique du pays. Cette décision fut l’une des plus importante de sa carrière : son cinéma n’aurait selon lui pas supporté le déracinement. Durant les années 1990, le cinéma de Kiarostami aura les vertus d’un outil diplomatique : ses films ont introduit en Occident une nouvelle vision de l’Iran, différente des clichés médiatiques. Mais l’État iranien réprouvera ses films, les jugeant « insuffisamment islamiques » et « trop formatés au goût de l’Occident », quoique la réprobation institutionnelle aura été rendue difficile par la renommée grandissante du réalisateur.

Le Goût de la cerise est, par exemple, censuré pendant quelque temps en Iran. Ce film qui fait le récit d’un homme désespéré, M. Badii, tenté par le suicide, traite de thèmes tels que la légitimité de l’acte du suicide, le sens de la compassion et la responsabilité motivée par la liberté du choix de vivre, sera autorisé la veille de la remise du palmarès du Festival de Cannes où Abbas Kiarostami recevra la Palme d’or (l’État parviendra tout de même à imposer des modifications à Kiarostami, en le forçant par exemple à remplacer un morceau de Louis Armstrong de la bande son par de la musique traditionnelle).

N’oublions pas que la réalité ne dépasse pas la fiction à l’œuvre comme le dit à tort l’expression, mais qu’elle a une structure de fiction. Pour chacun de nous la réalité est faite d’un voile sur le réel, d’un écran où se joue la fiction de notre fantasme fondamental. Le réel que l’on confond si facilement dans le langage courant avec la réalité n’est pas la réalité. Le réel signifie ce qui est recouvert par notre réalité qui elle est une fiction. Même en physique, le réel lui-même est voilé derrière les représentations et écritures qui tentent de le cerner. Ceux qui ignorent le réel sont plutôt ceux qui croient que la science répondra à ce qui fait la douleur d’exister et aux diverses façons dont le sujet résiste au désir qui l’anime et l’angoisse.