La couleur ! langue du rêve / Bénédicte METZ /

No tags

1.5kviews

« La couleur ! langue du rêve »[1]

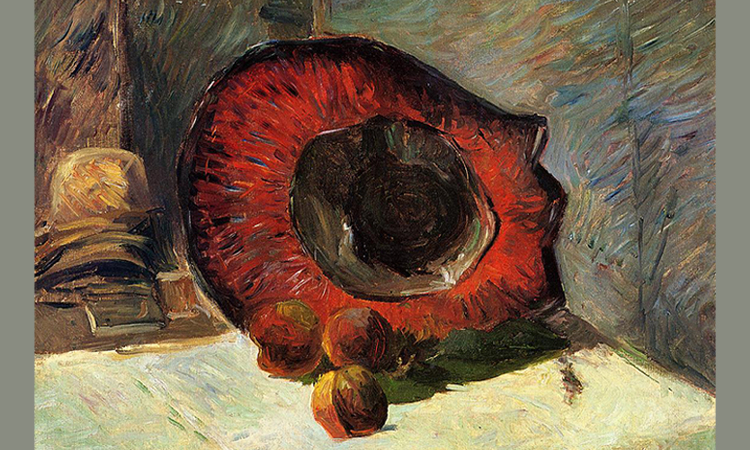

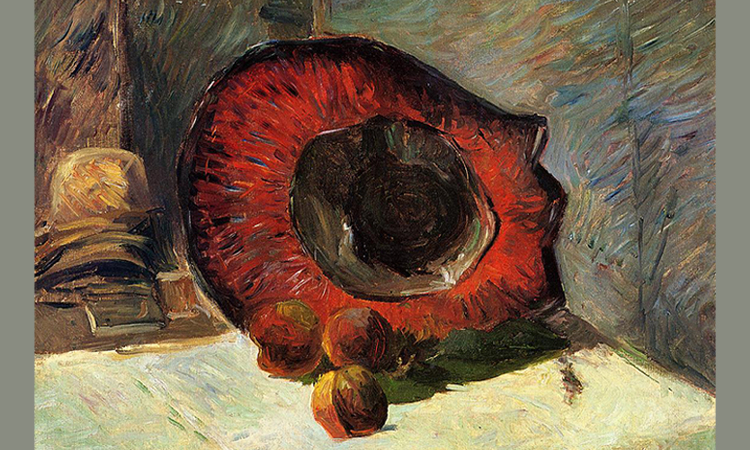

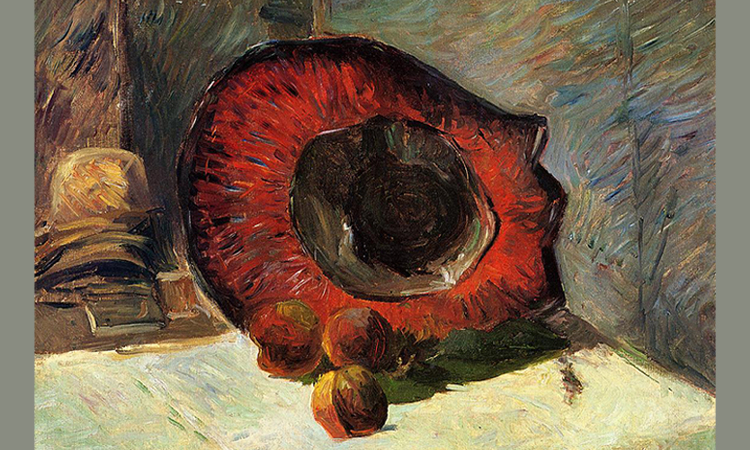

Paul Gaugin, Le Chapeau rouge, 1886

Paul Gaugin, Le Chapeau rouge, 1886

Paul Gaugin, Vendanges à Arles, 1888

Paul Gaugin, Vendanges à Arles, 1888

Paul Gaugin, Laveuses à Arles, 1888

Paul Gaugin, Laveuses à Arles, 1888

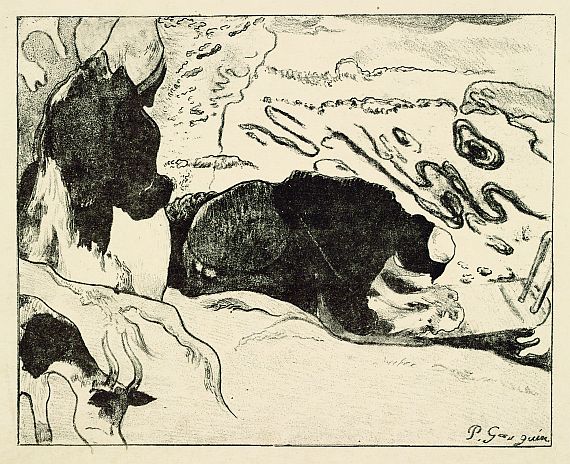

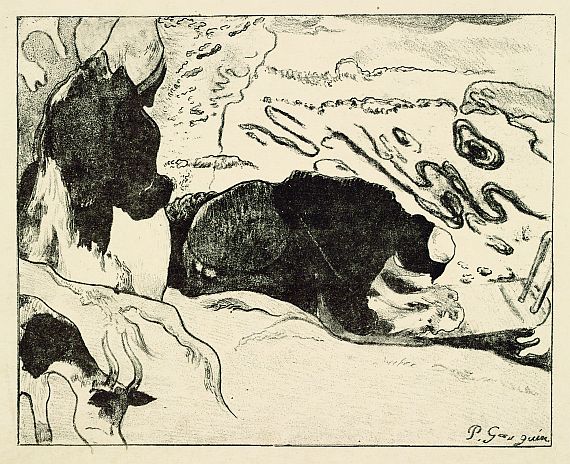

Paul Gauguin, D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ?, 1888

1 Paul Gauguin, Noa Noa

2 « Les modèles pour nous artistes ne sont que des caractères d’imprimerie qui nous aident à nous exprimer ». Ibid

Paul Gauguin, D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ?, 1888

1 Paul Gauguin, Noa Noa

2 « Les modèles pour nous artistes ne sont que des caractères d’imprimerie qui nous aident à nous exprimer ». Ibid

A propos de Gauguin l’alchimiste – Exposition au Grand Palais jusqu’au 22 Janvier 2018.

L’exposition qui s’est tenue au Grand Palais s’est donné pour objectif de mettre en valeur la diversité des matières et procédés explorés par Gauguin. Elle révèle ce faisant l’artiste Gauguin dans toute la puissance de sa peinture. Le rassemblement de très nombreuses sculptures, objets sculptés, gravures, aboutit à confirmer que sans la couleur, Gauguin ne fait pas œuvre. Dans cette grande et riche exposition, la peinture ne se détache que mieux, comme ce qu’il y a véritablement à voir, sur fond du grand décor que constitue le reste des productions de Gauguin. Ainsi ce Chapeau rouge accroche le regard de si loin qu’on traverserait la salle sans y voir autre chose, il interloque présentant son trou béant, celui qui est réservé à la tête, à trois fruits. Peint en 1886, il parait marquer le véritable commencement de l’œuvre de Gauguin, son entrée en couleur qui coïncide avec la décision de peindre à plein temps, c’est-à-dire la mise à distance de la famille et des obligations qu’elle entraine avec elle, d’un certain rapport au monde et à la peinture. Dans ses lettres, Gauguin répète souvent la faim et le froid qui accompagnent les étapes de cette séparation dans laquelle il a entrainé le fils qui lui ressemble le plus et auquel il a donné le prénom de son propre père, ce père mort de maladie au large de la Patagonie alors que Gauguin est âgé d’un an et que la famille fait route vers le Chili, pays des ancêtres maternels. L’étape suivante sera le départ pour les Tropiques, un pas de plus vers la rupture.

Bien sûr, Gauguin grave, Gauguin sculpte, mais davantage pour fabriquer son décor, un microcosme qui aboutit à l’ultime demeure qu’est sa Maison du Jouir aux Marquises, autour de la reproduction animée de laquelle se clôt l’exposition. Case décorée, peuplée de statues, représentations de Dieux que leurs inventeurs ne représentaient pas, qu’ils avaient même cessé d’invoquer depuis longtemps et dont Gauguin ne s’est informé que par un livre. Partout où il va, si loin de l’Europe qu’il soit, dans le dénuement et la nudité, il ne cesse d’aller plus loin dans sa recherche de « ce coin de [lui-même] encore inconnu » (ce qu’il écrit à son compagnon de Pont-Aven Emile Bernard en Aout 1889, celui qui l’inspira par les plages colorées et clôturées de son « cloisonnisme », parlant ainsi de son désir). C’est dans ce microcosme ultime, près de la nature, dans ses odeurs et son silence, et sous le regard de ce panthéon personnel que surgissent les toiles les plus construites, peut-être les plus figées aussi (elles n’ont plus le mouvement des toiles où il cherche encore). Les femmes ont un visage, mais il est triste et inquiétant, les corps surtout sont sans rapport les uns avec les autres, et séparés du paysage, comme extraits ou ajoutés[2], la représentation des sculptures de divinités accentue cette impression, représentation d’une représentation de quelque chose qui n’a plus de sens, purement factice, dissimulant ce trou que le Chapeau rouge avait mis en évidence, et que l’on retrouve, forme noire, dans la plupart des tableau (l’ange d’Après le Sermon, une forme humaine voilée de noire dans de nombreuses toiles de Tahiti) laissait visible. Tout autour de ce trou, la couleur, « langue du rêve ». Ce qui avait pu se présenter comme la recherche d’un en-deçà de la civilisation apparaît finalement comme la poursuite d’une forme colorée, qui n’est de rien ni de personne, ce rouge du Chapeau rouge (qu’aucune reproduction ne peut rendre) qui tire vers l’orange des fameux chiens des dernières années. Une tache, peut- être. Des plages de couleurs d’Emile Bernard qui ont inspiré Gauguin (il a beaucoup pris appui sur les trouvailles de ses amis, dont Van Gogh), qu’a-t-il pris ? Elles l’ont autorisé et encouragé sur le chemin de sa recherche d’une dominance de la couleur dont il dit qu’elle est celle de la musique avec laquelle elle a en commun d’être vibration. Gauguin peint avec son nez et ses oreilles. En Bretagne, la couleur doit être à l’image du « ton sourd, mat et puissant » de ses propres sabots qui résonnent, celui qu’il « cherche en peinture » (Lettre à Schuffenecker, son élève, mars 1888), à Tahiti, de ce qu’elle « exhale », noa noa (« odorante », traduit-il). La liaison directe des sensations au cerveau est une obsession de Gauguin : « tous nos cinq sens arrivent directement au cerveau impressionnés par une infinité de choses et qu’aucune éducation ne peut détruire ». Dans la dernière période, l’écriture vient s’adjoindre à la peinture, de surcroit : « au réveil, mon œuvre terminée, je me dis, je dis (…) Réflexion qui ne fait plus partie de la toile, mise alors en langage parlé non pas un titre, mais une signature », souvent en canaque, parfois en français comme sur cette toile qu’il considère comme son testament « D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? ». Toile sinistre dans sa raideur. Le Gauguin d’alors se croit mort. Après cela, alors qu’il se meurt effectivement, Gauguin continue à peindre, des toiles (qui ne sont pas présentées à l’exposition) qui sont un retour à la vie et sur lesquelles il n’écrit plus. L’écriture se disjoint de la peinture, dans un combat politique notamment.

Gauguin a beaucoup écrit, toute sa vie, aux amis surtout, mais pas seulement. L’exposition du Grand Palais rend présente cette écriture, d’une manière qui souligne la colonne vertébrale qu’était cette « correspondance » dans laquelle Gauguin explique et justifie constamment, avec une grande rigueur. Gauguin n’a cessé de dire ce qu’il faisait. Dans l’exposition, l’œil prend appui sur les quelques extraits présents dans chaque salle, qui permettent de mesurer l’appui que l’artiste lui-même y trouvait, dans les moments de plus grand dénuement qui sont aussi les moments de plus grande solitude, pendant lesquels il s’est efforcé de conserver une adresse. L’œuvre peinte en est d’autant plus magistrale, apparaissant comme un effort soutenu jusqu’au bout de maintenir un rapport au monde nouveau où la préoccupation des effets de la sensation sur le cerveau – le jouir – serait première. Que cette recherche du « sauvage » en l’homme soit contemporaine de la découverte par Freud de l’inconscient n’est sans doute pas un hasard.

Paul Gaugin, Le Chapeau rouge, 1886

Paul Gaugin, Le Chapeau rouge, 1886

Paul Gaugin, Vendanges à Arles, 1888

Paul Gaugin, Vendanges à Arles, 1888

Paul Gaugin, Laveuses à Arles, 1888

Paul Gaugin, Laveuses à Arles, 1888

Paul Gauguin, D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ?, 1888

1 Paul Gauguin, Noa Noa

2 « Les modèles pour nous artistes ne sont que des caractères d’imprimerie qui nous aident à nous exprimer ». Ibid

Paul Gauguin, D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ?, 1888

1 Paul Gauguin, Noa Noa

2 « Les modèles pour nous artistes ne sont que des caractères d’imprimerie qui nous aident à nous exprimer ». Ibid