Éric Laurent / Le traitement psychanalytique du trauma

Texte publié sur le site El Psicoanálisis Conférence prononcée lors de la cérémonie de présentation du réseau d’assistance ELP, à l’hôpital San Carlos de Madrid, le 8 mai 2004. Traduction par A. Vicens.

Illustration « Le cri » de Munch. Nunsuko, artiste conceptuel

Je vais donc vous parler sous le titre « du traitement psychanalytique du trauma », bien que je ne sois pas spécialiste du traitement psychanalytique du trauma et du stress qui en est la conséquence. Dois-je dire que je vais en parler justement parce que je ne suis pas traumatologue ? Je ne peux que m’autoriser devant vous à évoquer ce traitement à la suite de l’initiative notable qu’ont prise, après le 11 mars dernier, nos collègues de Madrid d’aller à la rencontre de ceux qui, pour une raison ou une autre, ont été classés dans la catégorie des « traumatisés » par l’horrible événement.

Ils ont proposé une écoute, faite par des psychanalystes, de leur demande d’aide et de soutien ; demande qui peut être formulée sous les espèces les plus variées. La proposition de ces collègues a déjà trouvé un écho, et nous venons d’écouter deux revues cliniques, très différentes l’une de l’autre, qui, pour commencer, témoignent qu’il n’existe pas de traitement standard des séquelles d’un traumatisme. Précisément, comme le dit la notice de présentation du Réseau d’Assistance de l’École Lacanienne de Psychanalyse, « bien qu’il n’y ait pas de caractère spécifique de la prise en charge psychanalytique des personnes traumatisées, le psychanalyste est celui qui peut le mieux écouter la singularité de chacun. Le psychanalyste propose une écoute particulière des victimes.[1]

La singularité des cas

Cependant, comme le soulignait Lacan : « Affirmer de la psychanalyse, comme de l’histoire, qu’en tant que les sciences sont des sciences du particulier, cela ne signifie pas que les faits auxquels elles ont affaire soient purement accidentels, pas même factices., et que sa valeur ultime se réduit à l’aspect brut du traumatisme ».[2]

Le psychanalyste se définit par sa volonté, dans le vécu de tous, de faire émerger la particularité de chacun ; et les cas présentés par nos deux confrères le montrent bien. Dans le cas présenté par Araceli Fuentes, l’après-coup du traumatisme prend la forme de l’abattement d’un sujet dû à sa culpabilité : « culpabilité se référant à ce qu’il aurait pu faire et n’a pas fait (…) il ne s’est pas arrêté pour aider les blessés ». Au lieu de cela, « il a quitté la gare d’Atocha dans la terreur ». Alors qu’il courait terrifié, ce sujet « dans sa fuite est tombé sur un homme qui avait le visage ensanglanté, un autre était allongé par terre », dans une position rappelant le Christ gisant. « La nuit, un cauchemar se répète (…) : le moment de l’explosion et l’image de l’homme-Christ couché. »[3] Il se reproche de n’avoir pas été à la hauteur du discours religieux « qui lui avait été transmis par son père », un père qui était tout aimant, un père qui lui a appris qu’il devait tendre l’autre joue. Il n’a pas été à la hauteur de cet idéal. Au moment où le réel fait irruption, sa réponse à la fuite montre qu’il ne s’identifie pas au Christ gisant de son rêve, il ne s’identifie pas à celui qui a sacrifié sa vie pour les hommes, il n’a pas tendu l’autre joue. Au contraire, l’événement l’amène soudainement à reconnaître en lui-même les pouvoirs de la haine.

L’analyste en déduit la logique de sa position, qui est à l’opposé d’une position idéalisante. La responsabilité du sujet passait dans un premier temps par la reconnaissance de la haine qui s’était éveillée en lui à la suite du traumatisme, « une haine inconnue jusqu’alors ». Face à la réalité du traumatisme, l’appel au père qui serait tout amour n’a pas de réponse. Le sujet est toujours en détresse ; et que l’angoisse est une tentative de substitution par le sens religieux qui échoue… Écouter dire que la haine et garder la voie ouverte pour qu’un jour le caractère de la honte puisse émerger dans la subjectivation de son être, telle fut l’orientation suivie par l’analyste.

Rosa Liguori a dû faire face à un groupe. Elle a été nommée pour répondre à la demande d’un groupe de frères et sœurs dont les parents étaient morts dans l’attaque. « La demande a été reçue par un proche des jeunes, qui les a trouvés silencieux, renfermés et consternés. » Le petit garçon semblait avoir du mal à dormir. Dans la conversation de Rosa Liguori avec l’équipe avant l’interview, « la première question qui s’est posée était de savoir comment les recevoir : tous ensemble ? Un par un ? »[4] c’est là que notre confrère s’appuyait sur les indications données par Guy Briole, conseiller scientifique du Réseau : « Le sujet n’est pas soluble dans le collectif. Quels que soient les idéaux du groupe, structurels ou circonstanciels, le sujet conserve sa particularité et est responsable de ses actes. Ainsi, qu’est-ce qui peut justifier un débriefing, ce qui peut guider notre action, quel peut être l’objectif appliqué au groupe c’est : libérer le groupe de l’isolement et extraire le sujet du groupe. (…) Lorsqu’un groupe a vécu des moments intenses, dangereux, mais aussi très conflictuels, il peut se refermer sur lui-même à tel point qu’au moment de se démembrer, de grandes difficultés surgissent pour ceux qui le constituent. L’extérieur, pour eux, est plein d’hostilité, de danger ; elle est indéterminée et les personnes qui la composent ne diffèrent pas, elles ont toutes la même valeur. Aussi, parfois (…) il est difficile d’identifier ce qui correspond à l’histoire de chacun. L’impression est plutôt que lorsque l’un parle, c’est comme s’il le faisait à la place d’un autre, comme s’il expliquait son histoire aussi bien que celle de l’autre. Par cette fusion d’histoires.[5]

Notre confrère a alors, dans un premier temps, réuni le groupe des frères pour, dans un second temps, obtenir un mot singulier : « La difficulté de ce groupe fraternel résidait dans le fait que l’aîné calmait les pleurs, minimisait ce que dit le plus jeune, il faisait des blagues quand les sœurs parlaient de leur douleur. Il essayait de dissimuler quelque chose pour que les autres ne débordent pas, prenant une place paternelle de confort et disant que les choses allaient bien se passer. (…) À l’issue de l’entretien de près de deux heures, chacun d’entre eux se voit offrir la possibilité d’avoir d’autres entretiens, tous ensemble ou les uns avec les autres. De façon inattendue, le frère aîné accepte, soulagé, l’offre d’entretiens individuels et propose avec qui chacun aura les entretiens.[6] Après ce premier et long entretien, un mot singulier est décidé qui engage la culpabilité et la faute de chacun vis-à-vis de la personne disparue.

Dans le second entretien, réalisé avec l’aîné des frères, il dévoile « ses difficultés avec la figure paternelle, ses conflits, ses contradictions de frère aîné, ses peurs pour les décisions qu’il devra prendre à l’avenir, pour la responsabilité qu’il doit assumer et ne se sent pas autorisé.[7]

Cette vignette donne un exemple très précis de ce que Guy Briole appelle, avec une formule qui fait mouche, se référant à un groupe défini par un événement traumatique : « délier sans défaire ». Je vous renvoie à sa conférence donnée à Madrid au lendemain de l’horrible attentat, dans laquelle, à propos de la manière de traiter les victimes qui se présentent en groupe de fait, il observe : « Ces personnes sont, malgré elles, constituées en groupe de traumatisés, otages, victimes de tortures, de violences, de rejet, d’une agression, etc. Dans un premier temps, le groupe fonctionne en contenant : il permet une certaine limitation de la souffrance subie par une communauté d’identifications au même traumatisme, aux mêmes adversités. C’est pourquoi — malgré la répulsion qu’il peut éprouver — le sujet lui-même reste attaché au groupe et cela constitue un obstacle à sa progression individuelle : la question du groupe est toujours en avance au détriment de celle du sujet. Ainsi, pour un temps, il est essentiel de maintenir ce qui a constitué le groupe — dans la situation concrète — pour le dénouer et non le défaire. L’objectif n’est pas de briser le groupe, mais de démêler les enjeux qui, imaginairement, feraient un groupe pour eux.[8]

On peut trouver des expériences qui peuvent être ordonnées selon les mêmes principes dans les rapports que d’autres collègues nous proposent. Voir par exemple le cas suivant : « Cette classe d’enfants de 10 ans, venue du sud de la France pour visiter Paris pendant trois jours avec leurs professeurs, a été confrontée au spectacle du cadavre d’un homme qui venait de tomber d’une tour de vingt étages. L’expérience de cette rencontre a lieu alors qu’ils viennent de regagner leur chambre dans une auberge de jeunesse dont les fenêtres donnent sur une place au pied de grands immeubles de l’Est parisien. Quelques heures plus tard, alerté par les professeurs qui avaient les pires prévisions que les enfants pourraient dormir paisiblement avant leur dernier jour à Paris, je me rendis avec un collègue sur les lieux. Lors d’une première rencontre avec les trente enfants, il apparaissait qu’une partie de ces sujets s’étaient trouvés, à la suite de cette rencontre, avec un monde nouveau, transformé en un monde hostile, voire terrifiant, où tout pouvait arriver ; par exemple, la nuit, quelqu’un est venu les sortir du lit pour les jeter par la fenêtre. Sa propre mort est devenue une composante avec laquelle, désormais, et très sérieusement, ils doivent compter.

Concernant l’événement, des questions ont été posées : Est-ce un suicide ? Ou un homicide ? La question pour nous était de restaurer quelque chose et d’intégrer l’horreur que cette rencontre a provoquée. Il est évident que là aussi cette brèche se mesure au réel, dans ce voyage où l’on venait d’apercevoir ce qu’il était interdit de voir. Dorénavant, et très sérieusement, ils devraient compter.

« Dans un second temps, après une longue réunion où les questions des enfants ont surgi avec une grande richesse d’expression, certains étaient encore en proie à une angoisse suffisamment marquée pour envisager de les revoir, cette fois en petits groupes. A cette occasion, chez certaines filles qui se sont regroupées pour répondre à cette offre, la demande renvoyait à l’évocation de confrontations à la mort de l’Autre survenues dans l’histoire de chacune (grands-parents, grands-oncles, etc.). Alors le passage s’est fait de cette mort de l’Autre à la sienne propre ; et cela à partir de l’évocation du suicide. Malgré son jeune âge et son apparente sérénité, une des filles nous a confié comment, de façon récurrente, elle envisageait chaque mois la possibilité de se suicider. Récemment, elle était même allée jusqu’à installer une chaise près de la fenêtre, juste au moment où sa mère l’appelait et arrêtait sa tentation suicidaire. La possibilité d’évoquer ces différents aspects s’est effectuée très spontanément et a résonné comme un rappel des signifiants qui la représentent.[9]

Nous pouvons également prendre ce que notre collègue María Cristina Aguirre, qui travaille à New York, nous raconte de son expérience après le 11 septembre 2001. Elle a participé en tant que bénévole à la mise en place d’une aide psychologique pour les traumatisés et a été affectée au Kid’s Eating, le « coin des enfants », où étaient accueillis les enfants présentant des symptômes liés aux attentats terroristes. Il évoque le cas d’une fillette de 3 ou 4 ans « dont le niveau d’angoisse était tel qu’il la faisait courir dans tous les sens, rendant fous les policiers et les agents du FBI, puisque les parents ne pouvaient pas remplir les formulaires de plainte respectifs. Ses parents, étrangers, avaient perdu une chambre et un lieu de travail, et étaient extrêmement désorientés et très agressifs ; surtout le père. La fille ne resta immobile nulle part ; il était impossible de la garder, ni à la crèche, ni au Kid’s Comer. Ce jour-là, je me suis consacré à travailler avec elle, à l’accompagner dans ce vol insensé, à gagner sa confiance et à obtenir peu à peu un peu de stabilisation. La clé était dans le moment où une sorte de fort-da symbolique pouvait être installé, dans lequel elle vérifiait son père et sa mère et retournait là où j’étais. À la fin de la journée, il était capable de dessiner et d’établir un contact avec les autres enfants.

Il évoque aussi un autre cas, qui ne manque pas de rappeler le groupe familial rapporté par Rosa Liguori. Un enfant qui avait perdu son père, pompier, dans une des tours, demanda : Pourquoi n’est-il pas sorti ? Il y avait une autre famille, des immigrés clandestins pour qui le traumatisme du passage de la frontière a été ravivé.[10]

La différence des sujets et l’homogénéisation biologique du stress

Les différences que nous retrouvons dans chacune des réactions de ces sujets au trauma se retrouvent dans les réactions collectives à une expérience traumatique collective. C’est ce qui tente d’effacer la référence à un stress biologique qui viendrait s’inscrire en court-circuit par l’Autre de la civilisation, pour définir une sorte de norme de la réaction de l’organisme atteint.

Les points communs entre le 11 septembre 2001 et celui du 11 mars 2004 sont évidents. Ce ne sont pas des attaques contre des symboles ou des maîtres significatifs. Ce sont des crimes de masse. L’identité des morts répond davantage à celle des esclaves de la société contemporaine : travailleurs peu qualifiés, migrants de toutes nationalités en quête de nationalisation, Maghrébins, Africains et Européens de l’Est, toujours pas « communautaires » comme on dit en Italie. Exactement comme à New York, où toutes les nationalités de la terre se rencontrent. Pour ces nouvelles attaques, seul le nombre d’horreurs compte. Ce qu’il pointe, c’est le bilan de la criminalité dans sa pure homogénéisation : 200 morts, 1 500 blessés. Des chiffres qui, pour la population de Madrid, sont comparables à ceux de New York.

La réaction au traumatisme est très particulière. C’est à la fois symbolique et panique. Les manifestations de rue, les foules compactes qui occupaient les places et les avenues de Madrid et d’Espagne font partie de la culture espagnole, la culture de la rue, des manifestations des années trente, de la coutume de sortir se promener. Le deuil espagnol est massif et extériorisé. On ne peut pas dire que New York n’ait jamais connu de manifestations massives de solidarité. On peut citer les manifestations qui, en 2002, ont suivi l’effondrement d’électricité, jusqu’au black-out qui a plongé la métropole dans le noir et lui a imposé l’immobilité. Cependant, la réaction de stress post-11 septembre est profondément différente de cela. Il était très surprenant d’assister au processus d’individuation qui s’est immédiatement manifesté. Une démasification est venue répondre aux morts massives, aux noms précis, aux témoignages de proches, aux bougies accrochées le long des clôtures de Ground Zéro ou à la porte de l’église Saint-Paul — celle que Washington fréquentait — si proche. Le deuil de masse doit être affirmé comme individuel et intérieur, même s’il est spectaculaire. La rue américaine est la télévision. Au-delà de cette dimension symbolique, il y a eu une manifestation panique, et l’émergence du nombre comme objet : nombre de New-Yorkais pris un à un, nombre d’Espagnols immédiatement rassemblés et convoqués par l’événement traumatique. Manifestations d’une émotion ; d’un affect, d’un objet pulsionnel, pourrait-on dire sans crainte de se tromper. Foule plus lacanienne que freudienne, dans la mesure où ni le trône ni l’autel n’étaient en danger, mais le besoin d’une manifestation qui répondait dans la même dimension massive de l’objet se faisait sentir. Une démonstration d’unanimité. C’est là que cette démonstration, qui a sa propre énergie et son émotion si palpable, vient coïncider avec d’autres grandes réactions émotionnelles qui traversent la vie politique et sociale de nos civilisations. En effet, la manifestation du 21 avril en France peut être mise dans cette même série.[11] Une réaction difficile à décrypter, à l’image du vote qui a suivi, et dont l’interprétation continue d’occuper nos commentateurs. A cette liste s’ajoutent les manifestations qui, en Belgique, ont suivi l’arrestation et les révélations du criminel Dutroux ; ou encore celles qui, en Angleterre, ont accompagné le deuil de la princesse Diana.

Cette politique de l’émotion, appelée plus exactement par Paul Virilio, dans la tradition freudienne, comme une manifestation de panique, embarrasse les interprètes et dérange les catégories politiques à travers lesquelles on essaie de les comprendre. L’événement et sa portée dépassent les commentaires qui tentent d’en rendre compte. Les commentateurs politiques et les « classes parlantes » en général tentent de réduire le non-sens produit par cet événement ; mais le fait demeure, un vrai trou dans le discours politique européen.

Ces manifestations sont-elles un témoignage d’indifférence à la politique ? Ou sont-ils la preuve de l’attente d’une nouveauté qui met du temps à arriver ? Les citoyens sont-ils de plus en plus indifférents à toute politique, à la chose publique ? Ou est-ce qu’au contraire, ils sont inquiets, touchés dans leur fibre politique, bien que sans pouvoir trouver une traduction de cette angoisse dans une action commune ? Ici, en Espagne, de quoi s’agit-il ? Le résultat des élections espagnoles donne lieu à un conflit d’interprétations. Est-ce le résultat d’un mouvement pour la vérité, d’une insurrection contre le message d’État ? Est-ce le résultat de la peur d’une partie de la population ? L’interprétation qui prévaut est celle d’un choc de vérité. Cependant, en raison de la difficulté d’interprétation,

L’horreur est un « traumatisme » au sens clinique dans la mesure où il s’agit de morts, de blessures qui laisseront des séquelles physiques et psychologiques, mais aussi dans la mesure où il crée un trou dans le discours commun. Que ce soit au niveau du collectif ou du singulier, on se retrouve devant l’impuissance du discours à lire l’événement. C’est cette impuissance commune que l’état de stress post- traumatique, apprécié par les manuels de statistiques épidémiologiques des deux dernières décennies du XXe siècle, le manuel américain DSM IV et le manuel européen I CD-10, tente de réduire à une dimension universelle, transversale. Fondement culturel, biologique.

La généralisation du traumatisme

La clinique classique du trauma s’est surtout étendue, dans ces manuels, au-delà des limites généralement admises jusque dans les années 1980. La nouvelle extension du terme se justifie par un phénomène qui se situe à l’interface entre la description scientifique du monde et un phénomène culturel qui la dépasse.

Au fur et à mesure que la science avance dans sa description de chacune de nos déterminations objectives, de la programmation génétique à la programmation de l’environnement global, en passant par le calcul des risques éventuels, elle fait exister une causalité déterministe universelle. Le monde, plus qu’une horloge, apparaît aujourd’hui comme un programme informatique. C’est notre façon de lire le livre de Dieu. Dans la mesure où seule cette causalité est admise, surgit le scandale du contingent, de l’impossible à programmer le trauma. Dans la mesure où nous sommes bénéficiaires d’une meilleure description scientifique du monde, tant le syndrome de stress post-traumatique, lié à l’émergence d’une cause non programmable, que la tendance à décrire le monde à partir du trauma, gagnent en cohérence. Tout ce qui n’est pas programmable devient un traumatisme. Trouble de stress post-traumatique. Nos corps ne sont pas faits pour être sexuels, comme le montre le fait que les hommes et les femmes se comportent beaucoup moins convenablement que les animaux. De là découle un indéniable traumatisme lié au sexe. L’ensemble de la sexualité peut alors être décrit comme une réaction difficile à un traumatisme. C’est un effort parmi d’autres pour réduire la description du fonctionnement du corps ou de l’esprit à un modèle unique, qui combine la causalité programmée avec l’irruption d’une surprenante contingence.

Il est paradoxal, pourrait-on dire, de demander à un psychanalyste de parler des conséquences d’un traumatisme puisque la psychanalyse freudienne se fonde précisément sur l’abandon de la théorie du traumatisme de la séduction. En effet, pendant deux ans de sa vie, entre 1895 et 1897, Freud a cru pouvoir réduire la sexualité à une mauvaise rencontre. Puis il abandonne cette théorie et pense que c’est dans la sexualité elle-même qu’il faut chercher la cause nécessaire du malaise dans la sexualité, et non dans la contingence.

C’est vingt-cinq ans plus tard, après la Première Guerre mondiale, que Freud donne un nouveau sens aux accidents traumatiques et aux pathologies qui en découlent. Il en fait alors un exemple de l’échec du principe de plaisir et l’un des fondements de l’hypothèse de la pulsion de mort. Le syndrome traumatique de guerre, que sa définition soit psychanalytique ou non, se caractérise par un noyau constant : pendant de longues périodes, et sans aucun remède, des rêves répétitifs, qui reproduisent la scène traumatique, provoquent des réveils angoissés. Ces rêves s’opposent à une activité éveillée qui, elle, peut ne pas subir d’altération.

Freud devait avoir connaissance de ces syndromes, puisqu’il a été consulté en tant qu’expert pendant la guerre et juste après. Jean-Claude Maleval, dans un article récent encadré par notre critique de l’émergence des thérapies cognitivo-comportementales, rappelle comment Freud a pris parti contre les méthodes utilisées par la psychiatrie allemande à l’époque pour soigner les traumatisés. Le « traitement » consistait en l’application de décharges électriques complétées par une suggestion autoritaire, destinée à forcer les soldats à revenir au front dans un encerclement très fermé. Les différentes méthodes françaises et anglaises étaient plus flexibles.[12]

Pendant la Seconde Guerre mondiale, cette tendance libérale dans le traitement des névroses de guerre s’est poursuivie. Grâce à cette extension de traitement, nous avons pu apprendre que, contrairement à ce que pensait Freud en 1918, le fait d’avoir reçu une blessure physique ne protège pas contre la névrose traumatique. Quatre-vingts pour cent des blessés graves dans les attentats présentent, et ce jusqu’à plusieurs années après l’événement, des syndromes de récidive, des troubles phobiques ou dépressifs. On a pu concevoir la Seconde Guerre mondiale, tout entière, comme une réaction post-traumatique au massacre de 1914-1918. Enfin, nous avons appris que ce sont surtout les conséquences de la guerre du Vietnam qui ont changé la conception du traitement des traumatismes en psychiatrie.[13] Ce n’est qu’en 1979 que les vétérans ont été enregistrés, évalués, insérés dans des programmes de réhabilitation ; et c’est aussi à cette époque que la société américaine a commencé à accepter les soldats traumatisés. Les psychiatres américains, très largement mobilisés autour de ce problème, ont remis en vigueur le concept de stress et la particularité de la réaction qu’il engendre. Cette importante mobilisation des psychiatres et psychologues américains sur le thème social de la réinsertion a fait sortir le trauma du cercle restreint de la psychiatrie militaire pour se présenter comme un point de vue général à partir duquel aborder les phénomènes cliniques liés aux catastrophes individuelles ou collectives de la vie sociale.

Le deuxième facteur qui entraîne l’extension du syndrome est la pathologie typique des mégalopoles de la seconde moitié du XXe siècle. Les mégapoles agissent sur un double registre. D’une part, ils engendrent un espace social marqué par un effet d’irréalité. L’admirable penseur allemand Walter Benjamin a appelé cet effet « le monde de l’allégorie » typique de la grande ville où le royaume de la marchandise, de la publicité, des enseignes, plonge le sujet dans un monde artificiel, dans une métaphore de la vie. Les médias et la télévision ont généralisé ce sentiment d’irréalité, de virtualité. Le village global continue de courir le risque de se présenter comme une galerie marchande de mégalopole virtuelle. D’autre part, le lieu de l’artefact est le lieu de l’agression, de la violence urbaine, des agressions sexuelles, du terrorisme, etc.

C’est aux États-Unis que pour la première fois des groupes féministes ont voulu faire reconnaître le viol comme un traumatisme ; ils ne voulaient pas qu’il soit traité comme un crime de droit commun, mais comme un crime clinique, qui entraîne des conséquences subjectives à long terme. Et, par conséquent, ils ont demandé aux tribunaux des montants plus importants de réparations et des sanctions plus graves.

Certaines catégories professionnelles ont également demandé une indemnisation pour le stress qu’elles ont subi. Dans une grimace de l’histoire, le syndicat allemand des conducteurs de trains a demandé réparation pour le stress causé par le fait que l’Allemagne est le pays d’Europe où le plus de gens se suicident en se jetant sous les trains (un suicide toutes les cinq minutes). Je dis grimace de l’histoire car il ne faut pas oublier, dans ce phénomène, l’importance de réfléchir aux conséquences des camps de concentration. Les psychiatres qui ont pris en charge les rescapés ont en effet découvert le « syndrome de la culpabilité du rescapé », avec des phénomènes comparables à ceux des traumatismes de guerre : anxiété et dépression associées à divers troubles somatiques. Face à une expérience de rencontre avec la mort qui défie toute raison.

Deux facteurs interviennent donc dans l’extension clinique du traumatisme. D’une part, l’expérience psychiatrique des traumatismes de guerre dans les pays démocratiques, c’est-à-dire dans les pays où les citoyens ne sont pas abandonnés à la mort sans paroles. En lien avec cela, les nouvelles définitions des missions de « maintien de la paix », l’extension du rôle « humanitaire » des armées, notamment européennes, accentuent cette expérience. Un film comme Warriors, par Peter Kaminsky, a popularisé les traumatismes de guerre dans les opérations de maintien de la paix. D’autre part, en prenant en compte la pathologie civile du traumatisme, la définition de l’expérience traumatisante est étendue à toute expérience impliquant la rencontre d’un risque significatif pour la sécurité ou la santé du sujet. La liste des dangers mêle désormais tout type de catastrophe technique, accident individuel ou collectif, à une agression individuelle, un attentat, une guerre ou un viol.

L’énergie du traumatisme

Déjà en 1895, Freud nouait le noyau de la névrose avec le syndrome de répétition. Dans sa description de l’hystérie d’angoisse, il évoque des réveils nocturnes suivis d’un syndrome de récidive avec cauchemars. Ce n’est qu’après avoir isolé la pure pulsion de mort que Freud sépare les rêves répétitifs de l’hystérie et parle, dans le syndrome de rejeu traumatique, d’un échec de la répétition névrotique, d’un échec des défenses, d’un échec du bouclier para-excitation.

La question est de savoir comment relire maintenant ces métaphores énergétiques freudiennes. La question du traumatisme est en quelque sorte une pierre de touche. Apparemment c’est le lieu par excellence de l’énergie, de la quantité de cambriolages.

En 1926, lorsqu’il modifie le sens du « traumatisme de la naissance » de son ancien élève Otto Rank, Freud réintègre les conceptions qu’il avait précédemment envisagées dans les moments d’angoisse face aux pertes essentielles. Freud distingue l’angoisse ressentie à la naissance et ce qui correspond, à proprement parler, au traumatisme de la perte de l’objet maternel. Freud ose faire de la nécessaire perte de la mère le modèle de tous les autres traumatismes.[14] C’est donc dans ce contexte qu’il faut comprendre l’aphorisme qui apparaît dans un texte presque contemporain, sur « La denegación », de 1925, où l’objet ne doit pas être trouvé mais toujours « retrouvé »[15] ou toujours trouvé sur le fond d’une perte majeure.

Lacan a retraduit l’inconscient freudien et la perte fondamentale qui lui est centrale dans les termes de la pensée du XXe siècle, ce qu’on a appelé le siècle du « tournant linguistique ». Au cours de ce XXe siècle, différentes traditions philosophiques, comme celles de Frege, Russell ou Husserl, ont mis l’accent sur le drame qui fait qu’on ne peut plus sortir du langage une fois qu’on y est entré. C’est ce qu’a énoncé le premier Wittgenstein dans sa thèse pessimiste selon laquelle la philosophie ne peut que démontrer des tautologies et que le monde ne peut « se montrer » qu’à travers d’autres discours : esthétique, morale, religion. L’effraction du discours est produite par la démonstration ; le reste est tautologie.

Lacan a montré que la thèse de Freud peut se formuler ainsi : nous venons au monde avec un parasite, qu’il appelle l’inconscient. Au moment même où nous apprenons à parler, nous faisons l’expérience de quelque chose qui vit d’une autre manière que ce que je vis, qui est le langage et ses significations. Dans le même mouvement où nous communiquons nos expériences libidinales, nous découvrons les limites de cette communication, le fait que le langage est un mur. S’il arrive que nous ne soyons pas trop dépassés par le malentendu, nous arrivons à parler. Mais alors on fait l’expérience qu’on ne sortira plus du langage.

A la lisière du système du langage, un certain nombre de phénomènes cliniques répondent à la catégorie du réel. Ces phénomènes sont à la fois à la périphérie et au cœur de ce système de langage. Le trauma répond à une topologie qui n’est pas faite simplement d’un intérieur et d’un extérieur. Le traumatisme, l’hallucination, l’expérience de la jouissance perverse, sont des phénomènes dont on peut dire qu’ils touchent à la réalité. Le névrosé vit aussi des moments d’angoisse qui lui donnent une idée de ces phénomènes et qui l’arrachent à sa tendance à considérer la vie comme un rêve.

En ce sens, l’extension actuelle du trauma clinique dans les classifications psychiatriques est la conséquence logique de l’extension de la description linguistique du monde, tant dans les modèles scientifiques que dans son extension plus ou moins justifiée dans les neurosciences. Mais la vraie question qui se pose est celle de la place logique du trauma, dans les différents modèles qui nous sont proposés.

Les lieux du traumatisme

La question du traumatisme est bien une question d’intérieur et d’extérieur, mais les relations de ces dimensions sont complexes, comme le montrent de nombreux textes de Freud — et pas seulement ses écrits sur « La Négation » de 1925.

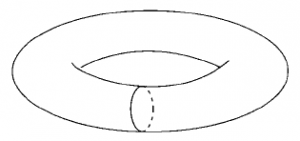

Lacan, déjà en 1953, propose, pour en rendre compte, d’inscrire le langage dans un espace topologique fermé particulier : le taureau. « Si l’on veut en donner une représentation intuitive, il semble que plus que la superficialité d’une zone, c’est la forme tridimensionnelle d’un tore qu’il faille utiliser, dans la mesure où son extériorité périphérique et son extériorité centrale constituent une seule région. »[16]

Ce modèle présente la particularité de désigner un intérieur qui l’est aussi à l’extérieur. En l’état, il affecte profondément la conception de l’espace en général. Des réflexions sur la topologie permettent d’aller vers « la libération progressive de la notion de distance en géométrie » et aussi de « distance » psychique par rapport à un trauma. Le tore est la forme d’espace la plus simple qui comprend un trou.[17]

Dans un premier sens, donc, le trauma est un trou à l’intérieur du symbolique. Le symbolique se pose ici comme le système des Vorstellungen à travers lequel le sujet veut retrouver la présence de quelque chose de réel. Le symbolique inclut le symptôme dans son enveloppe formelle, et aussi ce qui ne devient pas symptôme : ce point du réel qui reste en dehors d’une représentation symbolique, qu’elle soit symptôme ou fantôme inconscient. Elle permet de figurer le réel dans « l’exclusion interne au symbolique ». « Ainsi, le symptôme peut apparaître comme un énoncé répétitif sur le réel (…). Le sujet ne peut répondre à la réalité qu’en la symptomatisant. Le symptôme est la réponse du sujet au traumatique du réel ».[18]

Le traitement que l’on peut déduire de ce modèle est le suivant : en cas de traumatisme, il faut arriver à donner un sens à ce qui n’en a pas. C’est le traitement par le sens. La psychanalyse s’inscrit donc, avec d’autres psychothérapies, dans une volonté de ne pas limiter le trauma à un non-sens quantitatif. Il considère que, dans l’accident le plus contingent, la restitution de l’intrigue de sens, de l’inscription du trauma dans la particularité inconsciente du sujet, fantôme et symptôme, est curative.

Dans cette perspective, le psychanalyste est un étrange donneur de sens. Il prend soin de se faire une sorte de “héros herméneutique singulier” de la communauté de discours dont il est issu. Face aux différentes figures du discours du maître dont le sujet a été expulsé, elle lui fait retrouver son représentant. La psychanalyse s’appuie là sur l’inconscient comme dispositif producteur de sens libidinal. Cela suppose à la fois de ne pas se fier à l’inscription du sujet dans de grandes catégories anonymes et de préserver sa particularité. Lacan fait référence à cette possibilité d’effacement du trauma dans “Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse” : “l’événement (…) retrouvera sa valeur traumatique, susceptible d’un effacement progressif et authentique, s’il n’est pas a expressément ravivé son sens.[19]

Nous appelons le psychanalyste ainsi défini, pour parodier Winnicott, un traumatisme ‘assez bon’ pour ‘pousser’ à parler. On retrouve ici la fonction du traumatisme comme producteur d’incompréhension. Le traumatisme a pour conséquence surprenante de déplacer les limites du discours. Sous ses effets, vous parlez à des personnes à qui vous n’avez pas parlé, et vous parlez de choses dont vous n’avez pas parlé. Les membres d’une famille, devenus étrangers les uns aux autres, renouent des liens. De nouveaux liens sont créés. En ce sens, l’analyste est un partenaire qui traumatise le discours commun pour autoriser l’autre discours de l’inconscient. Il ne s’agit donc pas de l’analyste comme ‘héros herméneutique’ ; l’analyste est plutôt celui qui sait que le langage, dans sa profondeur la plus intime, reste vide de sens. artiste de scène Laurie Anderson. C’est un virus qui crée une énigme, à laquelle le sens du symptôme viendra répondre. Dans son cours Cause et consentement, Jacques-Alain Miller observe que ‘le sujet du signifié est traumatisé par le signifiant’. Il est traumatisé par ce que Lacan finira par appeler le ‘non-enregistrement du rapport sexuel’. C’est ce qu’il appelait, dans un texte antérieur à cette formule, le ‘trauma sexuel’ : ‘entre le signifiant énigmatique du trauma sexuel et le terme qu’il vient remplacer dans une chaîne signifiante actuelle, l’étincelle passe, la fixant dans un symptôme. Le sens inaccessible au sujet conscient où il peut être résolu.[20]

L’illusion de quelque chose de réel traumatique comme purement extérieur, c’est de le confondre avec le monde : Innenwelt/Umwelt, selon la répartition établie par l’imaginaire de l’individu et de son monde. Nous avons l’idée que le monde existe, qu’il répond comme en dehors de notre existence. C’est ce qui permet à Lacan, dans une interview sensationnelle de 1974, publiée dans Le magazine littéraire le mois dernier, de prononcer le dicton inouï selon lequel ‘le réel n’existe pas’. Il n’existe pas au sens où il n’y a pas d’universel du réel. Le réel existe pour chaque sujet comme ce qui vient s’opposer à lui, comme son partenaire, le partenaire-réel. Lacan ne dit pas ‘c’est dans le un par un’ (alors ce réel serait sujet), mais il dit plutôt que c’est ‘morceau par morceau’. ‘Le réel n’existe pas’, tout comme ‘la femme n’existe pas’. Il n’y a que des morceaux de réel, seulement partiels. C’est une confrontation avec le réel comme impossible. Ce n’est pas le réel de Leibniz, où tout est ‘composable’. Le réel est l’impossible d’une modalité logique. Tout n’est pas possible à la fois, et c’est ce que rapporte la logique du trauma.

Freud situe le traumatisme dans la perte de la mère. Lacan la situe avec la perte de la femme. Le réel sera alors nourri de ce qui reste d’accès aux jouis-sens, les 4 ou 6 objets auxquels nous avons accès. Dans ce même article du magazine littéraire, Lacan parle du réel comme d’un oiseau vorace, qui combine la voracité de l’oiseau de Vénus avec la voracité de l’allaitement.

L’originalité de la psychanalyse dans l’ensemble des thérapies du trauma par la parole est de témoigner de l’aptitude du symptôme à s’inventer ; solution qui répond aux traumatismes de la langue. Depuis que nous parlons, nous savons que nous sommes menacés par des événements comme l’attentat de Madrid. Désormais, on ne peut plus voir des projets d’avions gigantesques comme l’Airbus 380 sans penser à la catastrophe dont on entendra parler un jour. Et pourtant, cette multiplication de mauvaises rencontres traumatisantes, de tyché négatif, ne permet pas d’échapper à la particularité de ce que fut le 11-M à Madrid et le 11 septembre 2001 à New York. C’était la rencontre avec la volonté absolument mauvaise d’un Autre qui ne veut que la mort.

C’est pourquoi, pour conclure, je propose la création d’une nouvelle catégorie syndromique, l’état de stress pré-traumatique. Les vingt alertes quotidiennes à la bombe dont Paris a été victime au cours du mois d’avril nous y préparent. Le journal Libération dit que c’est le retour des fous. C’est plutôt la manifestation de la folie ordinaire du monde. Il ne s’agit pas d’anxiété sociale généralisée (AGD) en langage DSM, mais d’APT, anxiété pré-traumatique, qui nous rend aptes à nous tourner, un par un, vers la psychanalyse pour, au-delà de l’anxiété, affronter la pièce qui nous appartient vraiment.

[1] Extrait du diptyque de présentation du Réseau d’assistance de l’École lacanienne de psychanalyse.

[2] J. Lacan, ‘Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse’, in Escritos, México, Siglo XXI, p. 250.

[3] A. Fuentes, ‘La honte de l’étranger’, dans cette même publication.

[4] R. Liguori, ‘L’usage du débriefing en psychanalyse’, dans cette même publication.

[5] G. Briole, ‘Après l’horreur, le traumatisme’, cité par R. Liguori ; dans ce poste même.

[6] R. Liguori, ‘L’usage du débriefing en psychanalyse’, op. cit.

[7] Idem.

[8] G. Briole, ‘Après l’horreur, le traumatisme’ op. cit.

[9] D. Cremniter, ‘Enjeux cliniques et éthiques du débriefing’, texte présenté à un colloque ACF-Aquitaine, avril 2004, sous presse.

[10] MC Aguirre, ‘11 septembre 2001 : une expérience’ dans cette même publication.

[11] Quand le résultat du premier tour de l’élection présidentielle laissait les électeurs face à l’alternative de devoir voter, au second tour, soit pour un candidat de droite, soit pour un autre d’extrême droite. (Note T.).

[12] S. Freud, ‘Rapport sur l’électrothérapie des névrosés de guerre’ (195511920D, in Obras completas, Buenos Aires, Amorrortu, 1976, vol. XII, pp. 211–212: ‘Ce traitement douloureux, créé dans l’armée allemande à des fins thérapeutiques, il est fort possible qu’elle ait été pratiquée de manière massive. Lorsqu’elle a été utilisée dans des cliniques à Vienne, je suis personnellement convaincu qu’elle n’a jamais été portée à la cruauté grâce à l’initiative du professeur Wagner-jauregg.

[13] G. Briole, E. Lebigot, B. Lafont, J.-D. Favre, D. Vallet, Le traumatisme psychique : rencontre et devenir, publié par les Congrès de Psychiatrie et de Neurologie de Langue Française, Paris : Masson, 1994.

[14] S. Freud, ‘Inhibition, symptôme et angoisse’, in Œuvres complètes, Buenos Aires, Amorrortu, 1976, vol. XX, p. 158–159: ‘La situation dans laquelle sa mère lui manque est pour lui, du fait de son incompréhension, non pas une situation dangereuse, mais plutôt traumatisante. […] La première condition d’angoisse que le je introduit est donc […] celle de la perte de l’objet. […] La situation traumatique de l’absence de la mère s’écarte en un point décisif de la situation traumatique de la naissance. A cette époque, il n’y avait aucun objet qui pouvait être manqué.

[15] S. Freud, ‘Die Verneinung’, in Gesammelte Werke, vol. XIV, Londres, S. Fischer Verlag, 1948, p. 14. ‘Der erste und náchste Zweck der R.ealitátsprüfung ist also nicht, ein demVorstellten ensprechendes Objekt in der realen Wahrnehmung zu finden, sondern es wiederzufinden, sich zu überzeugen, daI3 es noch vorhanden ist.’ Cf. Œuvres complètes, Buenos Aires, Amorrortu, 1976, vol. XIX, p. 255 : « Le but premier et le plus immédiat de l’épreuve de réalité n’est donc pas de trouver dans la perception objective un objet qui réponde à ce qui est représenté, mais de le retrouver, de se convaincre qu’il est toujours là. »

[16] J. Lacan, ‘Fonction et champ du mot et du langage…’ op. cit., p. 308.

[17] J.-P. Luminet, L’Univers chiffonné, Paris, Fayard, 2001, p. 325. Le résultat est obtenu à partir de la définition d’une grandeur appelée ‘genre’ d’une surface fermée, en 1813, par Simon Lhuilier. ‘Il peut donc être défini pour n’importe quelle surface fermée, et est appelé ‘genre’. Le sexe du tore est 1, celui d’ une sphère est 0, celui d’une sphère munie d’anses en T est T.

[18] J.-A. Miller, ‘Séminaire de Barcelone sur Die Wege der Symptombildung’, dans Freudiana, 19, Paidós, Barcelone, 1997, p. 54.

[19] J. Lacan, « Fonction et champ du mot et du langage… », op. cit., p. 251.

[20] J. Lacan, ‘L’instance de la lettre dans l’inconscient…’, Écrits, Mexique, XXIe siècle, p. 498.