daniel Cassini / L’argent ne fait pas le malheur

Texte publié dans les actes du séminaire de l »AEFL « L’argent »

« Ainsi pour moi c’est une constatation élogieuse et non un blâme de dire que les travaux d’un Charcot sur l’hystérie ou d’un Freud relèvent pour une part importante de l’activité poétique » Roger Gilbert — Lecomte. Les métamorphoses de la poésie. 1932.

« L’argent ne fait pas le malheur ». Ce proverbe, détourné avec humour de son acception première, à la façon dont Isidore Ducasse s’ingéniait à transformer les citations des auteurs classiques en les inversant, se trouvait inscrit sur le flanc rebondi d’un rose cochon-tirelire en céramique posé bien en évidence sur le comptoir d’un bistrot de quartier où j’étais allé boire un café.

L’argent ne fait pas le malheur, il n’y contribue donc pas pourrait-on poursuivre dans le même sens logique retourné et pour achever de clore par antiphrase la formulation complète d’un adage connu de tous.

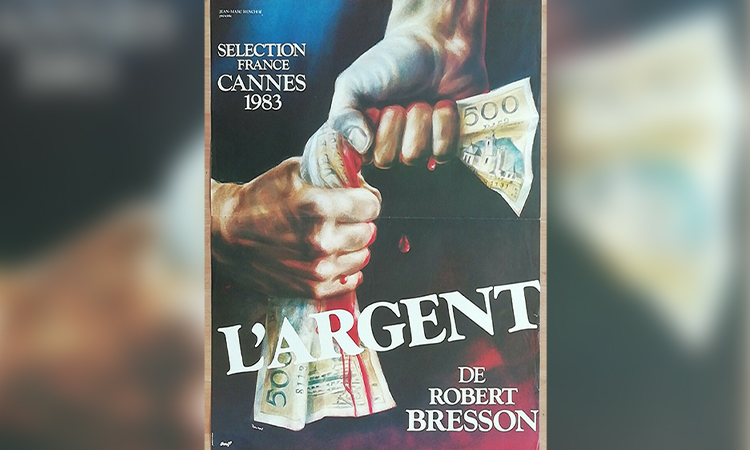

Mais allez dire ça, par exemple, au personnage central du film de Robert Bresson «L’argent », tiré d’une nouvelle de Dostoïevski « Le faux billet ».

On y voit se vérifier en acte la formulation de Lacan qui dans le Séminaire sur « La lettre volée » rappelle ceci : « Si ce que Freud a découvert et redécouvre dans un abrupt toujours accru a un sens, c’est que le déplacement du signifiant détermine les sujets dans leurs actes, dans leur destin, dans leurs refus, dans leurs aveuglements, dans leurs succès et dans leur sort, nonobstant leurs dons innés et leur acquis social, sans égard pour le caractère ou le sexe et que bon gré mal gré suivra le train du signifiant comme armes et bagages, tout ce qui est du donné psychologique. » Cette remarque de Lacan pouvant être complétée opportunément par cette autre de Jacques Rigaut, dandy dadaïste : « Une lettre m’est d’autant plus sûrement adressée que mon adresse n’y figure pas. »

Ainsi du héros de « L’argent », un jeune, sympathique et innocent livreur. À partir de la circulation d’un faux billet de 500 francs qui ne le concerne pas, il verra sa vie basculer et sans qu’il ne puisse rien y faire se transformer en un long cauchemar.

Le signifiant argent, toujours lui, le poussera in fine, après la perte de son emploi, de sa fiancée et une peine de prison, à commettre des meurtres abominables commandés, pourrait-on dire, de l’extérieur — extime — tant le personnage du film de Bresson semble joué — poussé par une force supérieure qui le dépasse, le contraint, contre laquelle il ne peut rien et qui lui attribue un destin, funeste en l’occurrence.

Toujours dans le même registre, je souhaite interroger dans mon intervention de ce soir, l’argent en tant que symptôme collectif, en tant que lieu de rencontre privilégié entre inconscient et social. Je le ferai, c’est cela qui m’a semblé intéressant et mis au travail, à partir de deux œuvres, deux productions culturelles disons, éloignées l’une de l’autre d’une distance d’un demi — siècle.

La première, un livre datant de 1955, la seconde un film en deux épisodes de l’année 2005. Sans qu’il soit besoin d’en dire trop, vous verrez comment l’argent et sa fonction ont évolué en 50 ans que ce soit au niveau de l’économie politique ou de l’économie du désir et comment, plus que jamais « l’argent ne fait pas le malheur ».

« 325 000 » Francs est le titre d’un livre de Roger Vailland, dont je sais qu’une personne ici, au moins, dans l’assistance l’a lu dans sa jeunesse. D’autres peut-être…

Dans les années 1920, Roger Vailland a été le fondateur avec d’autres brillants jeunes gens de Reims — René Daumal, Roger Gilbert-Lecomte, (le poète junkie, dont vous avez pu voir ici i y a 2 ans le film hommage que nous lui avons consacré avec Georges Sammut) — du mouvement littéraire du « Grand jeu » dont Vailland avait d’ailleurs trouvé le titre et dont il s’était rapidement éloigné.

Roger Vailland est par la suite devenu un auteur de romans à succès de qualité dont « Les mauvais coups », « La loi » prix Goncourt, « La truite », « La fête », etc.

Pendant très longtemps, Vailland a été inscrit au parti Communiste Français qu’il a quitté, je le cite, « sur la pointe des pieds » après l’intervention soviétique en Hongrie en 1956. Ce romancier – essayiste a également incarné une figure de libertin, ce qui peut sembler contradictoire avec le puritanisme régnant souvent dans les partis dits révolutionnaires. En homme cultivé, il n’a sans doute pas oublié le mot de Baudelaire selon lequel « la révolution a été faite par des voluptueux ». Mais passons et revenons à l’argent et à sa volupté…

« 325 000 francs » a été publié en 1955 en feuilleton dans l’Humanité, ce qui témoigne d’une fidélité à la ligne du parti. L’action de ce roman, dont Vailland disait qu’il était un de ceux qu’il préférait, se passe à Bionnas, une petite ville industrielle, le principal centre français de production d’objets en matière plastique, dans les monts du Jura, à moins d’une heure de voiture de la frontière Suisse.

Busard est un ouvrier, doublé d’un excellent coureur cycliste. Il pourrait même faire carrière. Il est surtout amoureux d’une jeune femme Marie — Jeanne dont il veut gagner les faveurs. Marie — Jeanne ne travaille pas à l’usine de matière plastique, elle est lingère et travaille chez elle où elle effectue des travaux de couture et de broderie. Comme Busard, son prétendant, Marie — Jeanne souhaite ardemment quitter cette ville ouvrière qu’elle déteste.

Après avoir mené de bout en bout une course cycliste pour échouer juste avant l’arrivée, Busard expose à sa promise un projet, un rêve qui doit lui permettre à lui aussi de quitter Bionnas.

Le jeune homme veut acheter en gérance un snack — bar sur une autoroute entre Chalon et Macon sur la grande route Paris — Lyon — Marseille. Il passe en moyenne 350 voitures par heure ! « Et l’on voit, s’émerveille Busard, défiler le monde entier tout au long de l’année. » Nous sommes, rappelons-le, dans les années cinquante.

Pour réaliser cette transaction il lui faut réunir avant une certaine date la somme de « 325 000 francs » sans laquelle il ne deviendra jamais propriétaire en 10 ans de ce miragifique snack-bar.

L’argent apparaît ici sous la forme du besoin, mais cette somme est impossible à trouver en quelques mois pour un simple ouvrier tel que Busard.

Celui-ci va alors, et c’est là le cœur battant du récit, proposer à son patron et à un camarade Le Bressan, coureur cycliste de talent lui aussi et très endurant, un pari fou. Non pas une conquête de l’inutile comme l’on dit à propos d’alpinistes qui veulent hors de toute nécessité et quels qu’en soient les risques escalader un sommet invaincu ou gravir une paroi encore vierge, mais une conquête de l’utile : l’argent qui fait défaut.

Chacun, ici, a entendu parler des ouvriers qui en usine ou ailleurs dans d’autres professions font les 3 x 8, travail difficile, éprouvant, effectué par rotation et qui à la longue use les corps et les esprits.

Pour obtenir dans les délais voulus, la somme manquante de 325 000 francs, Busard va se lancer dans une entreprise insensée : travailler pendant un peu plus de 6 mois au rythme de 2 fois 12 heures : 4 heures de travail, 4 heures de repos, 4 heures de travail, 4 de repos, 4 de travail, 4 de repos, sans discontinuer, sans un seul jour de repos, jour et nuit et cela sur une presse à injecter du plastique qui crache régulièrement de dérisoires jouets. Dans un monde renversé ce n’est plus l’outil qui est au service de l’homme, mais moderne dévastation, l’homme, automate aliéné, au service — sévice de l’outil.

Avec son compagnon Le Bressan, Busard va donc s’atteler à cette tache impossible qui consiste à fabriquer 201 960 carrosses – corbillards en 187 jours et 2 444 heures de travail, celui-ci n’ayant jamais autant que dans ce récit justifié son étymologie de tripalium – instrument de torture.

Dans le texte, tout de sobriété de Vailland, l’argent en tant que signe, à savoir ce qui représente quelque chose pour quelqu’un, peut se résumer pour Busard à deux mots magiques que Vailland emploie à plusieurs reprises : amour et liberté. Amour de Marie-Jeanne qui acceptera de se donner au jeune ouvrier à la condition qu’il la sorte de son milieu étriqué et sans avenir et liberté qui permettra à Busard de s’extraire de sa modeste condition pour devenir, pensez un peu, gérant d’un snack-bar flambant neuf, sur la grande autoroute qui plus est. Une chance unique à ne pas laisser passer et quand de mauvaises langues, par manque d’originalité et envie, vous serinent que l’argent ne fait pas le bonheur ne les croyez surtout pas. Cet argent signe qui, pour certains et beaucoup, représente pouvoir sur l’autre, puissance, gloire, succès, autant d’emblèmes sociaux du phallus, doit également s’envisager du point de vue de la place qu’il occupe dans l’économie psychique d’un sujet, au niveau de son désir dans le registre inconscient, au niveau de son économie pulsionnelle.

En dépit de la cadence infernale qu’il s’est imposée, Busard est, comme son ami Le Bressan, une force de la nature. Malgré la fatigue, le manque de sommeil, la répétition hypnotique des mêmes gestes, il tient le coup, il veut à tout prix réussir son pari – du moins le croit-il, d’une croyance moïque dirons nous, avec tout ce que cela implique d’illusion, confère Rimbaud insistant dans sa lettre à Paul Demeny sur la « signification fausse du moi ».

Alors que le travail est engagé, Busard se voit, et cela a son importance, vertement critiqué par Chatelard, qui est l’image même de l’ouvrier syndicaliste intègre, animé par une éthique de solidarité ouvrière sans faille. Chatelard reproche à Busard son comportement, son positionnement individualiste qui lui fait en somme prendre — voler le travail d’un ouvrier — 2 fois 12 contre 3 fois 8.

Là où Chatelard, qui comme Vailland, doit lire chaque jour l’Humanité, est convaincu d’une possible révolution prolétarienne, Busard, je cite, « se refuse à sacrifier son présent, tout ce qu’il possède, pour une révolution dont la date est toujours remise. Il a trouvé la solution, la seule : — Moi je me tire, dit-il à voix haute. »

C’est là ce que Busard pense à voix haute certes mais pas nécessairement ce que ça pense en lui, coupable qu’il est de trahir sa classe et d’ignorer que l’argent en tant que signifiant maître marque les objets du signe de la castration.

Allons ! Busard a pratiquement gagné son challenge, les 325 000 francs vont être à lui et Marie-jeanne. Chatelard, le syndicaliste, calcule, lui, en bon marxiste qui sait ce que plus-value veut dire que le patron de Busard, je cite encore : « a gagné lui plus de 500 000 francs sur le dos de ce gros con. »

Le Bressan, le coéquipier de Busard a écrit sur le calendrier épinglé sur la cloison à côté de la presse qui moule les objets en plastique : la Quille, 187 jours, 4 448 heures, 201 960 pièces.

Alors qu’il ne reste plus que quelques heures à faire à Busard pour gagner l’amour et la liberté chéries, via les 325 000 francs, Busard, devant sa machine, soudain ne se souvient plus s’il a replacé le coupe — circuit et par là activé la grille de sécurité destinée à éviter des accidents. Les paroles que prononce Busard alors même qu’il touche au but pourraient en filigrane se doubler de cette phrase de René Char que vous connaissez sans doute et selon laquelle « les mots qui vont surgir savent de nous ce que nous ignorons d’eux. »

Busard se dit encore : « Je vais me faire pincer les doigts, je ne dois pas me faire pincer les doigts », et encore une fois il pensa « C’est absolument certain que je vais me faire pincer les doigts. L’horloge marqua 2 h 42. Il poussa un cri. La main était engagée jusqu’au poignet dans le moule fermé. La main tout entière était broyée. Une pression de plusieurs milliers de kilos. »

Las ! Busard ne réalisera pas son rêve. Mutilé, auto — puni, il ne sera pas le fier gérant d’un snack — bar sur l’autoroute du soleil. Avec Marie — Jeanne qui a tout de même accepté de l’épouser, il est devenu, propriétaire d’un café minable « Au petit Toulon » dans la ville de Bionnas. Par son attitude peu engageante, le manchot va en peu de temps faire couler son pauvre troquet tant sa mauvaise humeur permanente contribue à faire fuir les rares clients.

À la fin du roman, Busard va être obligé de reprendre du travail dans l’usine abhorrée. « Avec un peu d’entraînement on peut se servir d’une presse à injecter avec une seule main. Il touche aussi sa pension d’invalidité du travail ». « Nous serons pas mal à l’aise, dit madame Lemercier sa belle — mère. »