Sergio Benvenuto / La psychanalyse en Italie, expliquée aux non-Italiens

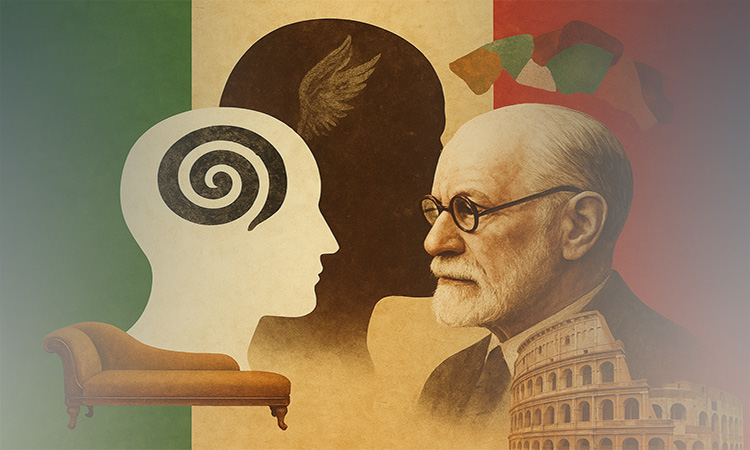

Il s’agit d’un texte révisé publié à l’origine sous le titre « Italie et psychanalyse » dans le Journal of European Psychoanalysis [JEP] Volume 5, printemps-automne 1997. Repris dans le Vol. 11, No. 1, 2024 Date de publication : 20 septembre 2024.Texte traduit de l’anglais, à retrouver ici. Illustration de la rédaction.

Ce bref aperçu de la situation de la psychanalyse en Italie décrit son développement dans le pays, notamment des années 1970 à nos jours, en l’associant étroitement à la psychanalyse occidentale en général. Outre les écoles psychanalytiques (l’IPA et les écoles lacaniennes), l’auteur décrit l’impact de diverses formes de psychiatrie et de psychothérapie qui concurrencent la psychanalyse sur le marché de la détresse humaine : la psychiatrie anti-institutionnelle de Basaglia, les thérapies familiales systémiques-relationnelles et la psychiatrie cognitiviste. Il analyse l’éloignement croissant de la psychanalyse de la « respectabilité » médicale, son assimilation à une pratique de plus en plus herméneutique et humaniste, et l’hégémonie du concept d’« empathie ». Enfin, il examine les hauts et les bas de la psychanalyse en Italie, en lien avec le rôle des intellectuels dans la société et la politique.

Tout d’abord : est-il vraiment intéressant de parler de la psychanalyse italienne ?

Rares sont ceux qui s’intéressent réellement à la psychanalyse italienne : jusqu’à présent, l’Italie n’a pas produit autant de « maîtres » célèbres dans ce domaine que l’Autriche, l’Allemagne, la Hongrie, la Suisse, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et d’autres pays. D’où l’idée répandue — et en partie injuste — que la psychanalyse italienne est largement insignifiante. Ce qui est injuste, car je crois que le niveau moyen des analystes italiens est plutôt élevé. En réalité, nous manquons de personnalités charismatiques et de renommée internationale. Dans le domaine de la psychanalyse, nous n’avons pas l’équivalent des grandes personnalités italiennes qui ont dominé les arts, la littérature, la mode, le cinéma ou la philosophie.

L’Italie a plutôt produit des noms célèbres en psychiatrie : Cesare Lombroso (neurologue théoricien du « criminel-né »), Enrico Tanzi (connu pour ses études sur la paranoïa), Ugo Cerletti (inventeur de l’électrochoc), Franco Basaglia (réformateur des asiles psychiatriques). Donc des psychiatres, pas des psychanalystes.

L’un des analystes italiens les plus connus était… un Chilien, Ignacio Matte Blanco (1908–1995), que l’on peut considérer comme italien, car il a vécu à Rome pendant plus de 40 ans. Pourtant, son livre le plus connu, L’inconscient comme ensemble infini, a d’abord été publié en anglais.[1] Quelques-uns de ses disciples exercent actuellement en Italie. Un autre analyste réputé est Edoardo Weiss (1889–1948), disciple direct de Freud, bien qu’originaire de Trieste, alors port de l’empire austro-hongrois. Weiss est devenu célèbre pour avoir publié en anglais après avoir émigré aux États-Unis en 1939.[2] Eugenio Gaddini (1916–1985) est également bien connu dans les pays anglo-américains, notamment pour ses travaux sur la psychanalyse de l’enfant.[3] Cependant, au-delà de ces analystes et de quelques analystes vivants, la liste des analystes italiens célèbres est vite épuisée.

À l’exception, aujourd’hui, d’Elvio Fachinelli, qui commence à être traduit en anglais et devient ainsi connu dans le monde anglophone.

Certains pensent que les Italiens ne sont pas sous les feux de la rampe en psychanalyse, car il s’agit d’une activité éminemment « gothique », alors que la culture italienne, comme on le sait, excelle dans l’« apparence » raffinée des surfaces baroques de la mode, de l’art, de la musique et de la gastronomie. Notre génie de la Renaissance nous conduit à privilégier la forme extérieure à l’abîme intérieur. Ceci explique pourquoi les Italiens sont les plus grands exportateurs de la dolce vita (cuisine, arts, vin/alcool, design, mode, bel canto, divas), tandis que dans des activités dites plus profondes — comme la littérature mystique, la physique théorique, les mathématiques, la psychanalyse — l’importation prévaut.

Et quand nous obtenons de bons résultats en psychothérapie, nous le faisons dans des domaines plus extravertis qu’introvertis : analyse de groupe, thérapie familiale, analyse institutionnelle, psychiatrie sociale.

De plus, la psychanalyse a été créée principalement par des Juifs — dans les films américains, l’analyste est généralement un médecin juif avec un accent allemand — et en Italie, les Juifs sont peu nombreux, seulement quelques milliers.[4] De plus, les analystes italiens manquent d’un public international parce qu’ils écrivent dans une langue qui n’est parlée qu’en Italie.

Sans aucun doute, l’un des clichés répandus à l’étranger sur les Italiens est qu’ils « ne sont pas de bons analystes », un peu comme « la mafia dirige l’Italie » ou « tous les hommes italiens sont des coureurs de jupons » ; mais comme dans beaucoup de lieux communs, il y a quelque chose de vrai et quelque chose de faux.

Ce qui est vrai : trop d’analystes italiens sont fascinés par leur « quartier général » étranger, jouant le rôle (souvent profitable) de suiveurs. Les kleiniens et les bioniens ne regardent que Londres, les lacaniens que Paris, les jungiens que Zurich ou le Texas, et ainsi de suite. Nous sommes de bons disciples — parfois même parmi les meilleurs de notre classe — mais pas des maîtres. Et lorsque certains choisissent plus tard de devenir dissidents et, à leur tour, maîtres, ils tombent souvent dans le défaut inverse : ils s’enferment dans leur propre petite école intime, formée presque exclusivement de leurs analysants et élèves directs, généralement à l’échelle régionale ou urbaine ; bref, il leur suffit de jouer à la maison en parlant à leurs fidèles. Ce n’est pas exactement la meilleure façon de promouvoir son approche analytique originale au-delà des frontières nationales.

Ce qui est faux : précisément parce que nous manquons de Grands Maîtres, nos écoles sont moins rigides et dogmatiques que dans d’autres pays. Nos kleiniens, lacaniens, winnicottiens, jungiens, etc., sont souvent moins rigides. Peut-être se construit-on peu à peu en Italie une sorte de koiné, ou communauté psychanalytique hétérodoxe, éclectique et inclassable, où le dialogue est plus aisé qu’ailleurs.

Certes, avoir été disciple de Grands Maîtres est un grand avantage. Mais si le Maître est trop grand, il risque de bloquer la créativité des meilleurs disciples : plutôt que de trouver leur propre voie, les éternels élèves passeront leur vie entière emprisonnés dans le ghetto doré et confortable de la Pensée du Maître.

Une autre raison du développement relativement faible de la psychanalyse en Italie est le fait que le modèle le plus élevé pour un intellectuel italien était et reste, encore aujourd’hui, l’engagement politique à l’agora. Cela reflète l’influence de l’historicisme aux siècles précédents (Vico, De Sanctis, Croce, Gentile, Gramsci) et son postulat fondamental selon lequel « l’Histoire façonne nos âmes ». Les historicistes ont tendance à penser que ruminer la sexualité, les fantasmes intimes, les rêves et les lapsus est une perte de temps : « La réalité nous appelle ! »

Cette tradition historiciste a également imprégné la psychiatrie italienne. Pendant deux décennies, plus d’une génération de psychiatres a été fascinée par Franco Basaglia (1924-1980), un marxiste formé à la philosophie phénoménologique et à la psychiatrie, hostile à la psychanalyse, qu’il considérait comme une simple « technique » pour la clientèle bourgeoise. Cependant, son généreux apostolat visant à libérer les patients psychotiques des asiles sordides — véritables prisons pour les marginaux — a eu un impact considérable sur l’opinion publique italienne des années 1970. Sa croisade anti-institutionnelle présentait des affinités avec le mouvement antipsychiatrique anglo-américain (Laing, Esterson, Cooper, Szasz), mais se concentrait plutôt sur la destruction des hôpitaux psychiatriques et leur remplacement par ce qu’on appelle dans les pays anglophones les « community care » et en Italie les « servizi nel territorio »[5]. La campagne de Basaglia a été pleinement récompensée en 1979, lorsque le Parlement italien a approuvé la célèbre « Loi 180 », qui interdit toute forme d’internement psychiatrique des malades mentaux contre leur volonté, sauf pour des périodes critiques, mais plutôt brèves (une loi toujours en vigueur en Italie).

Les psychiatres basagliens ont complètement rejeté l’étude de l’esprit et/ou du cerveau. Leur psychiatrie était essentiellement une forme d’assistance sociale extensive et intensive : hébergement pour les malades mentaux, discussions interminables avec les bureaucrates et les politiciens pour modifier les normes locales, pensions ou allocations pour les handicapés, etc. Autant de choses pratiques, certes indispensables, mais qui n’avaient rien à voir avec l’inconscient. Pour eux, l’âme était une sorte de caprice bourgeois, et les pauvres, bien sûr, n’ont pas d’âme ; ils n’ont que des besoins socio-historiques. Des besoins, pas des désirs.

En ce sens, la psychiatrie basaglienne perpétue une longue tradition intellectuelle depuis le Risorgimento (1848-1870), époque à laquelle un écrivain ou un philosophe devait être avant tout un patriote militant, un garibaldino, c’est-à-dire un activiste révolutionnaire. Cette tradition a trouvé son expression la plus puissante dans la célèbre théorie de Gramsci sur le rôle de l’« intellectuel organique ». Aujourd’hui encore, à une époque où l’intellectuel italien est loin du marxisme ou du nationalisme, l’un de ses idéaux les plus élevés est de devenir député ou ministre, ou dans le pire des cas, bureaucrate de parti[6] (même si aujourd’hui le rêve du politique politicienne a largement été remplacé par le rêve d’apparaître dans les médias, en particulier à la télévision). En 2005, le parlement italien et le groupe des députés italiens au parlement de Strasbourg comptaient un très grand nombre de philosophes. Les professeurs de philosophie sont ou ont été maires de villes importantes (comme Venise), ministres, chefs de grands partis politiques, et un professeur de philosophie a présidé le Sénat italien de 2001 à 2006. Cette professionnalisation politique du philosophe italien diffère sensiblement de l’engagement de l’intellectuel parisien typique, par exemple : ce dernier participe souvent activement aux grands débats politiques, mais se tient à l’écart des élections, de la vie des partis et de la vie parlementaire. Assurément, cet engagement politique visible des philosophes est très différent du travail sédentaire, obscur et généralement silencieux de la psychanalyse.

Un signe fort de la primauté de la « dimension sociale » en Italie — ou, si l’on préfère, de l’extraversion sur l’introversion — est le succès de Gregory Bateson (1904-1980) et du Palo Alto Mental Research Institute, basé en Californie. La théorie développée ici, à savoir l’approche systémique et relationnelle, a inspiré la plupart des « psychothérapies familiales » en Italie, où elle a connu une popularité peut-être plus grande que dans tout autre pays. Le mérite de son succès revient principalement à Mara Selvini Palazzoli (1916-1999), psychothérapeute familiale milanaise dont l’influence a largement dépassé les frontières italiennes. Le postulat de base de cette approche est que le malade mental n’existe pas, mais que c’est toute sa famille qui est malade ; la personne « qualifiée » de névrosée, psychotique, anorexique, etc., n’est qu’un symptôme de son « système familial », ou plus généralement du groupe ou de l’institution auquel elle appartient. Ainsi, le thérapeute « relationnel-systémique » guérit toute la famille au cours de séances où il prescrit souvent des comportements paradoxaux (ces prescriptions sont souvent tirées des techniques de la sagesse zen).

En Italie, Bateson a été élevé au rang de philosophe de premier plan, tandis que dans sa Grande-Bretagne natale, il est presque plus lu, tandis qu’aux États-Unis, certains se souviennent de lui comme d’un auteur « écologiste » des années 1960. Mais son succès en Italie, ainsi que celui de son disciple Paul Watzlawick (qui a travaillé à Palo Alto), peut également être attribué au fait que leur pensée ne fait aucune place au sujet individuel : tout est « système », c’est-à-dire un réseau continu de communication humaine. De fait, les Italiens peinent à se concevoir comme des sujets solitaires et privés. Nombre de psychologues italiens, formés au marxisme de Gramsci et de Lukács, ont trouvé dans cette « écologie de l’esprit » le type de psychothérapie sociale et anti-intimiste dont ils avaient besoin. Paraphrasant ce que Sartre disait de Husserl, de nombreux psychanalystes italiens peuvent s’exclamer : « Bateson nous a libérés du monde intérieur ! »

Il convient également de noter la popularité de la psychanalyse de groupe en Italie, inspirée par les expériences de W.R. Bion et de S.H. Foulkes. Les pionniers de l’analyse de groupe furent Fabrizio Napolitani (1925-1996) à Rome et son frère Diego Napolitani (1927-2013) à Milan.

L’engagement politique radical des années 1960 et 1970 a également eu un impact considérable sur la psychanalyse italienne de cette époque. Parmi les psychanalystes qui ont le plus travaillé à l’intersection de la psychanalyse et de la sphère sociale, il convient de citer Sandro Gindro (1935-2002) à Rome — fondateur du mouvement « Psicoanalisi contro » (Psychanalyse contre) — et Enzo Morpurgo (1920-2002) à Milan.

La figure la plus marquante de ces années fastes fut Elvio Fachinelli (1928-1989), analyste praticien à Milan et membre de la SPI (Société italienne de psychanalyse)[7], bien qu’en désaccord avec sa politique bureaucratique. Je me souviens de lui ici avec une émotion particulière, car il était à la fois mon ami et l’un de mes professeurs. D’abord coéditeur de l’une des revues marxistes les plus influentes des années 1960, « Quaderni Piacentini », il fonda ensuite la revue « L’Erba voglio », puis une maison d’édition du même nom. Excellent écrivain, dans le sillage de W. Benjamin et T.W. Adorno, il publia une série d’articles et de communications de critique sociale d’un point de vue psychanalytique qui impressionnèrent le public des années 1970 et 1980, en particulier les jeunes. Il souhaitait faire sortir le psychanalyste de l’univers étroit et feutré du cabinet psychanalytique pour le faire participer au changement global des mentalités : d’où sa participation à des expériences radicales de pédagogie alternative, de création de groupes d’autoformation et de prise de conscience, d’antipsychiatrie. Méfiant de toute sclérose hiérarchique et institutionnelle, il refusa la proposition de Lacan en 1973 de devenir président de l’équivalent italien de son École freudienne de Paris (Fachinelli fut l’un des premiers lecteurs et promoteurs des écrits de Lacan en Italie) : Fachinelli, dont l’esprit était essentiellement anarchique, ne croyait pas qu’une institution, même inspirée par une pensée dissidente, puisse promouvoir la psychanalyse comme instrument d’émancipation et de libération à la fois politiques et personnelles.

Les analystes italiens écrivent très rarement en anglais, et peu d’analystes plus âgés le lisent. Cependant, les analystes de tous les pays ont généralement tendance à résister à l’anglais comme lingua franca : chaque analyste écrit dans la langue de sa pratique. Ce n’est pas un détail marginal : le déclin du prestige scientifique de la psychanalyse est lié à son refus d’adhérer aux normes anglophones. Un collègue du CNR (Conseil scientifique national) m’a dit un jour : « La psychanalyse n’est évidemment pas une science ; sinon, vous, les analystes, écririez dans la langue scientifique d’aujourd’hui, l’anglais. » La psychanalyse suit des lignes liées à la langue, à l’histoire et aux traditions spécifiques de chaque pays ; elle ne parle pas l’espéranto. En fin de compte, à chaque pays, sa propre psychanalyse. Cela montre que la psychanalyse apparaît aujourd’hui plus proche de la littérature, du théâtre et du cinéma, des arts et de la philosophie que de la science.

En conséquence, chaque aire linguistique finit non seulement par développer sa propre psychanalyse, mais aussi par produire sa propre image de la psychanalyse. Jusqu’à il y a quelques années, lorsque je franchissais une frontière européenne, j’avais l’impression d’entrer dans un autre monde psychanalytique. Si j’allais en Grande-Bretagne, par exemple, je traitais essentiellement avec des analystes kleiniens et des approches dites de la relation d’objet (Winnicott), tandis que les approches américaines (psychologies du moi et du soi) étaient en réalité inexistantes. Si j’allais dans un pays germanique, je rencontrais des analystes dont les liens avec les écoles américaines étaient très forts, pour la simple raison que ce que nous appelons aujourd’hui la « psychanalyse américaine » est en réalité l’héritière de la colonisation des analystes allemands et autrichiens ayant émigré aux États-Unis dans les années 1930 et 1940, et plus tard. C’est pourquoi les analystes allemands, autrichiens et américains se sentent appartenir à la même famille psychanalytique. En France, en revanche, les écoles américaines, sans exception, sont catégoriquement rejetées : ici fleurit le lacanisme, mais aussi certaines écoles autochtones inspirées par Klein et Winnicott, ou par des penseurs français (Jean Laplanche, André Green, Jean-Paul Racamier).

J’ai été formé en France et en Italie. Au-delà des différences culturelles considérables entre ces deux pays (en réalité très éloignés l’un de l’autre), les étudiants des deux pays étaient formés sur ce postulat fondamental : « Anna Freud a complètement méconnu la pensée de son père, la psychanalyse américaine a dégénéré et trahi l’esprit psychanalytique, elle a été totalement soumise au mode de vie américain. La véritable psychanalyse est européenne… » En France, on continuait généralement à dire : « …Sigmund Freud est le Maître absolu et Lacan est son prophète » ; tandis qu’en Italie, on disait : « …Winnicott et Bion sont la psychanalyse » (en Italie, c’était le kleinisme et le post-kleinisme qui dominaient).

J’ai l’impression qu’une certaine homogénéisation du champ psychanalytique s’est opérée ces dernières années. Il existe une « haute » psychanalyse, désormais transnationale — dans les quartiers branchés de New York, Londres, Paris, Barcelone, Milan… et Kiev… on y parle le même langage. C’est un espéranto que je qualifierais de postmoderne, que l’on entend dans toutes les grandes métropoles intellectuelles. Et puis il existe une « basse » psychanalyse (ici, « haute » et « basse » ne sont pas mes jugements, mais des évaluations sociologiques) plus ou moins liée à des figures, des tendances et des modes nationales, voire régionales. Dans les années 1960 et 1970, alors que j’étais encore jeune, cette division verticale entre psychothérapie d’élite et psychothérapie de masse n’était pas encore pleinement apparue au sein de la psychanalyse et des pratiques qu’elle inspirait. Mais l’explosion numérique des psys a largement contribué à cette division.

La psychanalyse a connu un essor fulgurant en Italie dans les années 1970, près de trente ans après son essor aux États-Unis. C’est pourquoi, dans l’esprit de nombreux Italiens, elle reste intimement liée à l’ère visionnaire et rebelle des manifestations de gauche. Aujourd’hui encore, ce sont principalement les médias de gauche qui lui accordent une place, tandis que la culture de droite semble se concentrer sur la science, et donc sur les sciences cognitives. Dans les années 1980, la gauche marxiste s’est considérablement affaiblie, avec la montée simultanée du libéralisme. À cette époque, le déclin de l’intérêt pour la psychanalyse a coïncidé avec l’essor des psychothérapies familiales, déjà évoqué.

Ces dernières années, cependant, un nouveau renversement s’est produit : depuis une dizaine d’années, la psychanalyse est revenue à la mode, portée par un regain de radicalisme de gauche parmi les intellectuels. Žižek et l’École de Ljubljana, l’attaque en règle contre le néolibéralisme (Byung-Chul Han et Piketty), la montée des questions queer, le retour en force de la culture philosophique anarchiste (notamment Deleuze) : tout cela rappelle aux plus anciens l’engouement des années 1970. Une certaine psychanalyse, notamment lacanienne, bénéficie de ce nouveau radicalisme sociopolitique et philosophique. Et ce, malgré le fait que ni Freud ni Lacan n’étaient communistes, bien au contraire !

Entre-temps, dans les années 1990, les familles de « patients désignés » ont commencé à se rebeller contre l’idée qu’elles étaient responsables de tous les troubles psychiques de leurs membres « perturbés ». Les familles dont un membre était « dérangé » refusaient de se sentir coupables. Aujourd’hui, la psychiatrie organique (psychopharmacologie, étiologie génétique des troubles mentaux) et les psychothérapies cognitives sont à la pointe de la recherche. L’intérêt pour les neurosciences et la biologie est répandu parmi les intellectuels. Depuis 2000, par exemple, un brillant philosophe de la biologie, Telmo Pievani, a acquis une influence croissante. Il a débuté comme partisan de la théorie de la complexité et de la théorie des systèmes.

Ce qui a dominé jusqu’à récemment, c’est la conception du superdéterminisme génétique. Aujourd’hui, la presse italienne vante le fait que les scientifiques sont sur le point d’identifier le gène responsable de tous les troubles psychiques et physiques : on naît autiste, hystérique, alcoolique ou infidèle en amour. Ce déterminisme comporte un avantage secondaire considérable : on peut cesser de se sentir coupable des fautes de ses enfants, frères et sœurs ; « Je ne suis pas responsable, c’est le génome. » Pourtant, j’ai l’impression que ce superdéterminisme génétique est en déclin.

Néanmoins, le succès des neurosciences, de la psychopharmacologie et de la génétique — auxquels il faut aujourd’hui ajouter l’IA — n’a pas entraîné de diminution du nombre de personnes consultant un psychothérapeute. Au contraire, il semble que ce soit le contraire. Bien sûr, la psychanalyse classique — avec sa durée, son coût élevé et l’austérité du XXe siècle — est de plus en plus remise en cause par d’autres techniques psychothérapeutiques promettant des bénéfices à court terme et des règles moins rigides. Par exemple, de moins en moins d’analystes trouvent des patients prêts à suivre plus de deux séances par semaine ; beaucoup refusent même d’en suivre plus d’une. Mais globalement, en Italie, la demande de cure psychologique, et plus généralement de conseil spirituel, a augmenté. Aujourd’hui, dans les métropoles italiennes — comme partout en Occident —, chacun peut choisir le type de psychothérapie qu’il préfère ou que ses moyens lui permettent. L’offre du marché psychothérapeutique devient de plus en plus vaste et diversifiée, comme dans une grande surface. Ainsi, le psychanalyste ne peut plus exploiter le pouvoir dont il jouissait autrefois grâce à sa rareté, ou à son quasi-monopole sur la « guérison de l’âme » : aujourd’hui, c’est le patient qui dicte les règles, devenu une denrée rare (en raison du déséquilibre entre l’offre et la demande). De plus, les départements de psychologie continuent de produire de nombreux psychologues, dont la quasi-totalité aspire à devenir psychothérapeutes : le marché de la psychothérapie commence à être saturé en Italie, du moins dans les grandes villes.

La psychanalyse jouit encore d’un certain prestige parmi les « cures de l’âme », non seulement parce que, plus longue et plus coûteuse, elle est accessible à une clientèle plus aisée et donc plus prestigieuse, mais aussi parce qu’elle est la thérapie la moins prescriptive : elle libère l’analysant (terme qui remplace celui de patient démodé, car ce dernier empeste la médecine et l’hôpital) de dire ce qu’il veut, et bannit tout conseil ou prescription. Seuls ceux profondément imprégnés des valeurs d’autonomie subjective peuvent pleinement apprécier l’approche psychanalytique si libérale. Plus on descend dans l’échelle socioculturelle, plus on ressent le besoin d’un guérisseur toujours plus actif, plutôt que la figure trop passive, détendue et donc inutile de l’analyste. Moins une thérapie coûte cher, plus le thérapeute est verbeux, prescriptif et interventionniste. Malheureusement, nous ne disposons d’aucune étude sociologique systématique sur la profession psychanalytique, en partie à cause de sa fragmentation en divers groupes. Mais une étude sociologique bien menée nous aiderait à comprendre de nombreux aspects du « non-dit » en psychanalyse.

Ce serait toutefois une vision à court terme que de tenter de comprendre l’état de l’art de l’analyse en Italie sans se référer au cadre international.

La première génération psychanalytique (environ 1900-1938) parlait allemand. La deuxième génération (environ de la Seconde Guerre mondiale jusqu’au milieu des années 1960) était majoritairement anglophone : l’hégémonie de Londres et de New York, pourtant mutuellement alternatives et incompatibles, était incontestée. La troisième génération (jusqu’au début des années 1990) marqua une latinisation de la psychanalyse : Paris, Buenos Aires, São Paulo et même Milan, capitale de la mode et du design, devinrent les capitales dynamiques de la psychanalyse. Cette génération adorait les Lacan et Derrida français, Bion dans sa version brésilienne et Kohut le Chicagoan.

Il est encore difficile d’envisager la quatrième génération. Cependant, la tendance dite « relationnelle » prend de l’ampleur, notamment aux États-Unis. Cette tendance tire son autorité du discours égalitaire qui a réussi : l’analyste et l’analysant doivent être sur un pied d’égalité, et leur relation ne doit pas être asymétrique. Le prestige croissant de Jean Laplanche — d’abord élève puis opposant de Lacan — représente la face la plus sophistiquée de cette conversion relationnelle de la psychanalyse.

Ces dernières années, en Occident, les figures du psychanalyste et du psychothérapeute ont évolué. Aujourd’hui, le psychanalyste est de moins en moins un médecin et de plus en plus un psychologue ou un travailleur social, et plus souvent une femme qu’un homme. Lacan disait que les femmes sont de meilleures analystes, car elles comprennent mieux que les hommes l’étrangeté de l’être humain. Cela soulève une question anthropologique commune à presque tous les pays dits occidentaux : pourquoi les femmes gravitent-elles autant vers les professions dites « shrink » ? Dans les émissions de télévision américaine actuelles, le « psychologue » est souvent incarné par une femme afro-américaine.

C’est probablement cette féminisation qui a poussé la psychanalyse à se concentrer sur les relations primitives, « fusionnelles » ou « symbiotiques » entre la mère et l’enfant. Ces dernières décennies, et particulièrement dans les pays anglo-américains, le féminisme a influencé les campus et est devenu largement symbiotique avec la psychanalyse. Aux États-Unis, des chercheuses féministes ont introduit la psychanalyse dans le monde universitaire au moment même où elle était expulsée des facultés de médecine et de psychologie. Aujourd’hui, les sciences cognitives et la théorie de l’attachement tendent à prévaloir dans ces dernières disciplines. Ainsi, ce sont principalement les professeurs d’études féminines, d’histoire, d’études culturelles, de littérature comparée, d’études queer et de disciplines similaires qui assurent la transmission des fondamentaux de la psychanalyse aux nouvelles générations. En Italie, Freud est étudié en dernière année de lycée dans le cadre du programme de philosophie (les lycées italiens les plus prestigieux — classiques et scientifiques — incluent trois années d’histoire de la philosophie), mais il est de moins en moins étudié dans les facultés de psychologie. Il est totalement absent des facultés de psychiatrie. En bref, l’analyste devient de plus en plus une figure maternelle plutôt que paternelle : davantage de soutien spirituel et affectif et moins de technique thérapeutique, davantage de soutien et de soins que de traitements et de guérisons. D’où la prédominance du terme « empathie ». De nombreux analystes, y compris des membres de l’IPA, sont convaincus que ce qui compte en analyse, c’est l’empathie ! L’« empathie » est une pandémie conceptuelle. Il faut faire preuve d’empathie envers le patient, ce qui signifie que celui-ci doit avoir le sentiment clair que « l’analyste souffre et prend plaisir avec moi, pour moi ». Aujourd’hui, on ne dit plus de quelqu’un « c’est un homme bien, elle est une femme bien », mais plutôt « c’est une personne empathique ! » L’empathie est considérée aujourd’hui comme le fondement même de l’éthique. C’est la réduction de la dimension éthique à l’affectivité subjective.

De plus, le thérapeute est de moins en moins lié à une école ou à une association précise : il suit une formation très personnalisée et exerce de plus en plus de manière éclectique et flexible, en tant que travailleur indépendant, non lié à des institutions fortes. Cette démédicalisation, cette socialisation, cette féminisation et cette désinstitutionnalisation de l’analyse — si vous me pardonnez ces terribles néologismes — ont accompagné la tendance herméneutique en Italie, qui a perduré jusqu’en 2000 et au-delà.

La réinterprétation herméneutique ou « narratologique » de l’analyse rejette ce qu’Habermas appelait « l’auto-incompréhension scientiste » de la psychanalyse : elle la ramène à une activité existentielle de Bildung (formation), dans la lignée de la tradition romantique allemande. Cette tendance a gagné en influence même parmi les psychanalystes, qui adoptent un jargon herméneutique, légèrement heideggérien, pour décrire leur pratique. Aujourd’hui, les psychanalystes n’interprètent plus les rêves, mais les « textes de rêves » ; ils n’interprètent plus les lapsus, mais les « lapsus du texte discursif » — tout est envisagé dans une perspective linguistique et interpersonnelle. L’analyse n’est qu’une histoire racontée, pas plus vraie que d’autres histoires possibles, seulement une histoire plus heureuse. Certains ne l’appellent même pas psychanalyse, mais « conversationnalisme » : l’analyse est une technique de conversation spécifique. Le terme « narrativa » gagne en popularité en Italie, tiré de l’anglais narrative, car l’analyse aide désormais les patients à passer d’un « récit malheureux » à un récit plus heureux.

freudien approximatif est largement rejeté par ces psychanalystes post-freudiens (en Italie aussi, le préfixe « post » est généreusement utilisé). Les nouveaux mots-clés, fortement influencés par la phénoménologie et l’herméneutique, sont relation, compréhension, être-avec, communication, relation, intersubjectivité, dialogue, expérience vécue ou Erlebnis, conversation, désir, Soi, pietas. En plus de l’empathie omniprésente. De cette façon, la psychanalyse tend à revenir au domaine des consolationes humanistes, et pourrait peut-être être qualifiée d’activité digne de la protection du ministère des Affaires culturelles, au même titre que les sites archéologiques ou les danses et costumes folkloriques. La psychanalyse, discipline toujours perchée à la frontière entre culture « scientifique » et culture « humaniste », se déplace désormais vers le versant humaniste et culturel. Cela signifie-t-il l’échec du projet de Freud, qui concevait la psychanalyse à la fois comme science et art, psychothérapie et réinterprétation créative, pratique empirique et métanoïa subjective ? On peut dire que le projet de Lacan semble atteint, car il visait à séparer radicalement la psychanalyse de la psychologie, y compris d’un point de vue théorique et scientifique. Cette séparation est visible aux niveaux supérieurs. De moins en moins de psychologues formés dans nos universités connaissent Freud. « Vous lisez encore Freud ! » lancent les jeunes psychologues avec moquerie à leurs pairs qui aspirent à devenir psychanalystes.

En Italie également, la pensée psychanalytique a influencé la critique littéraire, la critique d’art, le cinéma, l’art et la littérature plus que la psychiatrie ou la psychologie. Les spécialistes de littérature comparée, profondément influencés par la sémiotique, le structuralisme et le post-structuralisme, la phénoménologie heideggérienne, le déconstructionnisme, l’herméneutique et la « pensée négative », ont adopté le freudisme comme l’un de leurs paradigmes majeurs. Tous les concepts majeurs de Freud — réinterprétés par Lacan, Barthes, Vattimo, Ricœur, Derrida, Deleuze, Habermas ou Žižek — sont étroitement liés à des termes clés de la critique littéraire, tels que le plaisir du texte, l’écriture, la différence et la différence sexuelle, la critique du sujet, la dialectique du désir, les machines désirantes, la textualité et l’intertextualité, entre autres.

Il est intéressant de noter que les analystes de la SPI et de l’AIPsi (les associations italiennes adhérentes à l’Association psychanalytique internationale) semblent généralement assez éloignés de cette « psychanalyse culturelle ». Ils ont tendance à suivre des tendances qui, en réalité, n’ont pas eu d’impact significatif en dehors du cercle psychanalytique. Comme nous l’avons mentionné, leur principale référence est le kleinisme, notamment dans les versions révisées de H.A. Rosenfeld, D. Meltzer et W.R. Bion. Ce dernier, malgré le ton souvent obscur et pontifical de ses déclarations, est devenu, pendant une vingtaine d’années, le paradigme incontesté de toute la psychanalyse gravitant autour de la SPI et de l’AIPsi ou en découlant. Bion est plus influent en Italie qu’en Grande-Bretagne. Seul Winnicott jouit d’un prestige comparable au sein de l’establishment psychanalytique italien. Les analystes italiens formés sous l’égide de la SPI ou de l’AIPsi, jusqu’à récemment, considéraient Londres comme leur capitale, où l’autorité incontestée des kleiniens est la clinique Tavistock. Cependant, de même que le kleinisme n’a jamais joué un rôle crucial dans la culture britannique — la psychanalyse en général en Grande-Bretagne étant restée marginale par rapport au courant culturel dominant —, la prédominance de la pensée kleinienne, avec son langage plutôt brutal pour une mentalité sensible aux nuances philosophiques, a créé un clivage entre le cercle psychanalytique et la scène culturelle italienne au sens large. Alors que les analystes du SPI et de l’AIPsi envisagent la psychanalyse à travers un prisme kleinien et winnicottien, les intellectuels qui s’intéressent à la psychanalyse ont tendance à l’aborder dans une perspective post-structuraliste et lacanienne, ou à travers le prisme des théories du chaos et de la complexité (par exemple, G. Bateson, H. Maturana, F. Varela, E. Morin, etc.).

Ces dernières années, cependant, certaines écoles américaines — largement exclues de la culture psychanalytique italienne jusqu’il y a une quinzaine d’années — gagnent en popularité en Italie. Cette influence est assez étrange, compte tenu de la crise profonde que traverse la psychanalyse américaine. En particulier, l’approche de Heinz Kohut et le courant « relationnel » (Robert Stolorow, Stephen Mitchell, Owen Renik) suscitent un intérêt croissant. De plus en plus, la théorie psychanalytique se noie doucement dans le vaste océan de l’empathie.

En réalité, d’autres analystes ne renoncent pas à l’idéal de respectabilité scientifique. C’est pourquoi ils publient des articles de plus en plus arides et concis en anglais scientifique standard dans les revues officielles (presque toutes en anglais, bien sûr), où ils imitent le style impersonnel propre à la communauté scientifique internationale. Cette littérature analytique trahit la véritable vocation du « care » analytique, qui reste influencée par les idiomes et les mentalités locales, comme nous l’avons déjà dit. Cette prétention scientifique, souvent plus stylistique que substantielle, découle de l’idée erronée de l’analyste qu’il est l’équivalent de ce que l’économiste ou le sociologue sont pour la société : quelqu’un qui développe des théories objectives sur les êtres humains.

En fait, l’analyste est assez analogue à un homme politique, c’est-à-dire quelqu’un de pragmatique : l’homme politique réussit non pas lorsqu’il détient la véritable théorie économique ou sociologique (même si l’on espère qu’il connaît quelque chose en économie et en sociologie), mais lorsqu’il est capable d’établir le bon transfert avec les gens. Lorsque Freud affirmait qu’analyser est une activité impossible — comme l’éducation et la gouvernance l’étaient pour lui[8] —, il voulait probablement dire exactement cela : le bon analyste n’est pas celui qui possède une théorie de l’esprit éprouvée, mais surtout quelqu’un qui est doté (par analogie avec la jurisprudence) de psychoprudence. Ce qui est plus important que les capacités théoriques et spéculatives, c’est ce qu’Aristote appelait la phronesis, la prudentia des Romains. Un bon analyste, même s’il écrit en anglais, n’est pas quelqu’un qui sait, mais quelqu’un qui sait faire les choses, qui est prudent. Bien sûr, comme tout homme politique, même l’analyste est constamment exposé à la tentation de la démagogie : manipuler les autres en leur disant exactement ce qu’ils veulent entendre.

Deux événements contemporains survenus en 1988-1989, l’un en Italie, l’autre aux États-Unis, ont marqué un changement éloquent. En Italie, la loi Ossicini a été adoptée, autorisant également les diplômés en psychologie à utiliser le titre de psychothérapeute, auparavant réservé aux diplômés en médecine. Cette loi reconnaissait la démédicalisation croissante de l’activité psychothérapeutique, apportant ainsi un soutien institutionnel à la vogue herméneutique, alternative érudite au scientisme dominant. En novembre 1988, un tribunal américain a contraint l’Association américaine de psychanalyse à autoriser également les médecins non-médecins à se former et à être reconnus comme psychanalystes (l’APA n’avait toujours accepté que les médecins). Cette nouvelle législation, aux États-Unis et en Italie, a pris acte de l’abandon progressif de la pratique analytique par les psychiatres.

La loi Ossicini stipule que seuls les psychiatres et les diplômés en psychologie peuvent exercer légalement la psychothérapie. Pour être reconnus comme psychothérapeutes par l’État, ils doivent avoir suivi au moins quatre années de formation en psychothérapie, dispensée par des universités ou des établissements privés accrédités par l’État. En 2022, on comptait 278 écoles privées de formation en psychothérapie reconnues par le ministère de l’Éducation, de l’Université et de la Recherche, capables de former plus de 4 000 psychothérapeutes par an. Depuis la fin des années 1980, tous les psychothérapeutes et psychanalystes italiens sont obsédés par la « reconnaissance » pour eux-mêmes ou leurs étudiants. Bien que la psychanalyse ne soit pas formellement mentionnée dans la loi Ossicini, la quasi-totalité des écoles d’analyse s’est conformée aux exigences de l’État et a vu leurs programmes de formation reconnus. Elles ont toutes accepté le principe de n’admettre que des diplômés en médecine ou en psychologie. Ainsi, une forte académisation de la psychothérapie a remplacé la galaxie colorée, sauvage et chaotique des psychothérapies du passé. Je me demande cependant si l’application de la loi Ossicini ne coïncide pas avec le déclin de la psychanalyse en Italie au tournant du XXIe siècle, par pur hasard.

Aujourd’hui, le psychiatre italien typique se forme à l’aide du DSM (le manuel de diagnostic anglo-américain pour les psychiatres mondialisés), prescrit des médicaments et laisse la psychothérapie aux psychologues et autres acteurs socio-psycho-pédagogiques, considérés comme moins prestigieux. Le vieux rêve psychanalytique d’acquérir une véritable respectabilité — en étant accepté comme membre légitime du club exclusif de la science médicale — se révèle n’être qu’un rêve. Aujourd’hui, l’analyste semble dire, comme Groucho Marx : « Je n’accepterai jamais de devenir membre d’un club [scientifique] tant qu’il ne m’acceptera pas parmi ses membres ! »

Cette mutation de l’identité sociale des analystes s’est accompagnée d’une mutation du client type. Aujourd’hui, les seuls à entreprendre avec dévouement une analyse classique — quatre à cinq séances de 50 minutes par semaine pendant de nombreuses années — sont les stagiaires. L’analyse, au-delà de la formation, devient de plus en plus une forme d’accompagnement intermittent et discontinu pour des sujets exigeant des résultats rapides et concrets, ou ayant besoin d’aide dans des « moments critiques » de leur vie. Bien sûr, les analystes plus âgés sont nostalgiques du bon vieux temps où ils étaient peu nombreux — et affirment qu’aujourd’hui, les barbares triomphent. Mais tout cela est le résultat d’une évolution de la subjectivité en Occident.

Le type de transfert sur lequel s’est constituée la psychanalyse du XXe siècle — fondé sur l’illusion de l’analyste comme « sujet supposé savoir », comme le disait Lacan — ne fonctionne plus aussi bien. Les analystes ont perdu l’autorité dont ils jouissaient autrefois et doivent obtenir le consentement de l’analysant sur le terrain, dans un contexte plus souple et moins garanti. Ils affirment qu’« aujourd’hui, les patients sont plus cultivés, plus désenchantés et donc plus sur la défensive envers la psychanalyse ». Ils sont « plus sur la défensive », car ils croient moins au pouvoir de la parole. La critique de l’autorité de ce prétendu savoir, que la psychanalyse elle-même a ironiquement contribué à diffuser dans le mode de vie occidental, s’est à un moment retournée contre l’autorité même de la psychanalyse. Aujourd’hui, l’illusion transférentielle et les interprétations traditionnelles sont moins convaincantes. L’analyste doit inventer de nouvelles formes de liens ou de relations susceptibles de rendre les sujets du XXIe siècle perméables à la force de la parole.

Dans les années 1970, l’influence de Lacan était très forte en Italie, même si elle s’est affaiblie au cours des décennies suivantes. L’une des raisons de ce déclin fut l’affaire Verdiglione.

Dans les années 1970 et 1980, Armando Verdiglione, analysé par Lacan, créa un empire culturel et entrepreneurial à Milan, capitale du monde des affaires italien. Il lança une série intensive d’activités multiculturelles qui impressionnèrent l’Italie, alors encore quelque peu provinciale : de grandes conférences internationales organisées dans le monde entier (notamment à Tokyo et à New York), des revues prestigieuses, une maison d’édition très active et une luxueuse fondation culturelle du même nom. Ce yuppie psychanalyste promouvait la psychanalyse lacanienne, la propagande antimarxiste (et notamment anti-Parti communiste) — à cette époque, la culture italienne était surtout magnétisée par le Parti communiste, dissous en 1989 — et un lien particulier avec la scène culturelle parisienne (notamment avec le post-structuralisme et les Nouveaux Philosophes). Tout cela prit fin en 1986, lorsque Verdiglione fut arrêté, jugé et condamné à la prison pour avoir abusé de certains de ses analysants et disciples qui lui avaient donné d’importantes sommes d’argent, qu’il utilisa pour bâtir son empire. Ce procès suscita de nombreuses controverses en Italie et Verdiglione fut considéré, à tort ou à raison, comme le modèle du « mauvais analyste » qui trompait ses propres patients en les entraînant dans des entreprises mégalomanes et qui entretenait des relations avec des hommes politiques controversés (la rumeur courait qu’il avait analysé Bettino Craxi, Premier ministre italien pendant des années, mort en exil en Tunisie). Mais Verdiglione échoua fondamentalement pour une autre raison : il fut incapable — mais combien d’Italiens ont fait mieux que lui ? — de traduire la culture parisienne, la French Theory, pour un public italien. Lorsqu’on vend un nouvel appareil électronique, il faut traduire le mode d’emploi dans la langue du pays où l’on tente de le vendre ; sinon, les gens ne pourront pas l’utiliser et, tôt ou tard, on vous considérera comme un imposteur. Verdiglione a tenté de vendre la machine Lacan sans fournir de véritable traduction (non pas des mots, mais de la façon de penser).

Nous avons mentionné que pour s’implanter dans un pays, la psychanalyse doit être « traduite » selon les lignes linguistiques et culturelles qui y prévalent. Le génie de Lacan — et d’autres analystes — a été d’adapter la pensée de Freud, conçue dans un contexte juif et viennois dominé par le positivisme, à une culture et une sensibilité françaises plus spirituelles et hégéliennes. Les maîtres des écoles analytiques américaines, pour la plupart juifs de langue maternelle allemande — de Kris et Reik à Kohut, de Hartmann, Loewenstein à Kernberg — ont également su rendre leur discipline compatible avec l’American Way of Thinking. Le même argument vaut pour d’autres pays. Verdiglione, mais aussi les analystes italiens en général, n’a jusqu’à présent pas réussi à « italianiser » la psychanalyse, à l’intégrer au cœur même de la pensée italienne.

La situation a changé après 2010, lorsqu’un psychanalyste lacanien milanais, Massimo Recalcati, est devenu célèbre. Aujourd’hui, il est une figure médiatique importante et écrit pour La Repubblica, l’un des journaux italiens les plus lus, d’orientation de gauche. Bien sûr, j’avais initialement prévu de ne mentionner aucun analyste vivant, comme il est d’usage dans ce genre de discussions, mais par souci d’exhaustivité, j’ai fait une exception pour Verdiglione et Recalcati. Le fait est que, grâce à une renaissance générale de Lacan, et pas seulement en Italie, Lacan a réintégré de manière significative la scène intellectuelle et psychanalytique italienne.

En fait, il est intéressant de noter que les lacaniens, en général, vulgarisent mieux la psychanalyse que les analystes d’autres écoles, certains devenant même des vedettes médiatiques. Dans le monde anglophone, des analystes ou philosophes lacaniens comme Slavoj Žižek, Alain Badiou, Judith Butler, Darian Leader et d’autres sont devenus des célébrités intellectuelles.

On peut se demander pourquoi la théorie sophistiquée et hermétique de Lacan s’est révélée étonnamment adaptée — à l’instar de l’analyse jungienne — à la vulgarisation. En réalité, un certain succès médiatique relatif parmi les lacaniens n’est qu’un aspect du succès lacanien auprès des philosophes, des écrivains, des journalistes cultivés et des universitaires en sciences humaines, tandis qu’aux États-Unis, au Royaume-Uni et même en Italie, cet impact lacanien est beaucoup plus faible parmi les psychanalystes et les médecins reconnus. Même en Italie, le clivage entre la pratique analytique (aujourd’hui dispersée entre une myriade d’écoles, petites et grandes) et la « psychanalyse culturelle », où prévaut le post-structuralisme français, semble se creuser. Mais peut-être était-ce le destin même de la psychanalyse. Déjà en 1923, Marco Levi-Bianchini (1875-1961), l’un des premiers partisans de Freud en Italie, déclarait à ses collègues psychiatres italiens (qui étaient, comme aujourd’hui, très méfiants à l’égard de la psychanalyse) que « la psychanalyse, jetée par la grande porte (psychiatrie, neurologie), reviendra par la petite porte (psychologie, éducation et philosophie) ».[9] Cet avertissement, avec quelques modifications (art et féminisme à la place de psychologie et éducation), vaut également pour le lacanisme. Aujourd’hui, en Italie, le lacanisme a été éjecté de la psychanalyse établie, mais semble revenir par la petite porte des études de genre, des études queer, des études culturelles, etc.

Il faut dire que depuis quelques années, la psychanalyse est revenue à la mode en Italie, tandis que dans d’autres pays, notamment en France, elle est en déclin. Le lacanisme est également à la mode, comme si nous étions revenus aux années 1970. Les gens cultivés lisent à nouveau Freud. Certains diront que ce n’est qu’une mode, une vague qui pourrait s’essouffler d’ici quelques années. Ce qui est difficile à prédire, c’est l’avenir de la psychanalyse, non seulement en Italie — un si petit fragment du monde — mais à l’échelle mondiale. Je crois que la psychanalyse prospère lorsque la psychiatrie et les soins médicaux sont en crise. Son destin semble donc inversement lié à celui de la psychiatrie. Ce qui est certain, c’est que dans le monde hyper-industrialisé, la demande de psys est croissante. « Le psychologue » est devenu une figure institutionnelle de plus en plus présente dans les écoles, les hôpitaux, les usines et les centres de santé pour femmes. Peu importe le courant, la méthodologie ou le type de psychologie auquel adhère ce psy : l’important est que les gens puissent se tourner vers elle (car c’est de plus en plus une « elle ») comme ils se tournaient autrefois vers un conseiller spirituel. Il n’y a pas si longtemps, en Italie, ce conseiller était généralement le prêtre, mais aussi le professeur de philosophie au lycée. Aujourd’hui, il ne peut s’agir que d’un « psychologue ». Les psychanalystes, cependant, ne bénéficient que dans une certaine mesure de cette forte demande d’accompagnement spirituel à l’ère de la sécularisation croissante. La psychanalyse reste une approche élitiste et métropolitaine, souvent associée à ce que les Italiens appellent le milieu des « ZTL », c’est-à-dire les personnes vivant dans les zones à circulation limitée, les centres-villes historiques et économiques aisés. Par « élite », je n’entends pas nécessairement une aristocratie économique, mais plutôt une classe sociale au niveau culturel supérieur à la moyenne — des personnes que, contrairement aux « laissés pour compte », j’appellerais les « coureurs ». Ce groupe social est généralement composé d’individus bien éduqués, plus jeunes, plus de femmes que d’hommes, bénéficiant d’un statut économique élevé, vivant dans de grands centres urbains, parlant anglais et se situant plutôt à gauche sur l’échiquier politique. Autrement dit, le fait que la psychanalyse demeure une pratique de niche ne doit pas être perçu comme un désavantage, mais plutôt comme une preuve de son prestige particulier. Il existe une stratification sociale dans la consommation de psychothérapies, et la psychanalyse occupe toujours le premier rang. Ce phénomène est similaire à celui de nombreux autres domaines : les professeurs qui préparent les étudiants au doctorat sont bien moins nombreux que ceux qui enseignent en primaire et au collège, précisément parce qu’ils sont plus prestigieux. Contrairement à l’idée reçue, plus un domaine est prestigieux, moins il y en a. Chaque école ou mouvement psychanalytique est confronté à ce choix « impossible » : soit se développer quantitativement (en formant toujours plus d’analystes), soit se concentrer sur la qualité (ce qui le rend très sélectif). Réussir les deux revient à vouloir « avoir le beurre et l’argent du beurre ». » (en italien on dit « avoir un tonneau plein et une femme ivre »).

D’un autre côté, le prestige d’une école ou d’un institut — et pas seulement en psychanalyse — ne dépend pas tant de sa sélectivité que du type d’étudiants qu’il attire. Personnellement, je ne crois pas qu’une branche psychanalytique spécifique soit intrinsèquement supérieure ; cela dépend de ceux qui y sont attirés. Si, pour diverses raisons, les jeunes les plus sérieux, ambitieux et talentueux sont attirés par une branche particulière, celle-ci deviendra naturellement la plus prestigieuse, la plus « cool ». J’ai le sentiment que les jeunes les plus prometteurs d’aujourd’hui sont à nouveau attirés par Lacan et d’autres « écoles françaises » (« à nouveau » en référence aux années 1970). J’entends par là que les féministes les plus brillantes, les philosophes les plus ouverts d’esprit, les écrivains les plus sophistiqués, les vulgarisateurs les plus perspicaces, les activistes queer ou d’extrême gauche les moins dogmatiques, et les psychiatres les plus novateurs sont de plus en plus attirés vers cette direction. Ces dernières années, le vent a soufflé dans ce sens.

Lectures complémentaires

Armando, LA (1989), Histoire de la psychologie en Italie de 1971 à 1996, Nuove Edizioni Romane, Rome.

Benvenuto, S. (1997), « Un aperçu de la psychanalyse en Italie », Revue européenne de psychanalyse, 5, pp. 33-50. http://www.psychomedia.it/jep/number5/benvenuto.htm

Benvenuto, S. « La joie excessive d’Elvio Fachinelli », Revue européenne de psychanalyse, numéro spécial 25e anniversaire : n° 15. 2021/1, 19 juin 2021, https://www.journal-psychoanalysis.eu/articles/elvio-fachinellis-excessive-joy/

Caligaris, C. (1975), « Petite histoire de la psychanalyse en Italie », Critique, 333, pp. 175-195.

Canestrari, R. & Ricci Bitti, P. (1993), a cura, Freud e la ricerca psicologica, Il Mulino, Bologne.

Carloni, G. (1993), « La psicoanalisi nella cultura Italiana » dans R. Canestrari & P. Ricci Bitti (1993), pp. 53-77.

Carotenuto, A. (1977), Jung e la cultura Italiana (Rome : Astrolabio, 1977).

Conci, M. (1994), « La psychanalyse en Italie : une réévaluation », Forum international de psychanalyse , 3, pp. 117-126.

David, M. (1982), « La psychanalyse en Italie », dans Jaccard (1982), vol. 2.

Ferro, A. (2017), Pensieri di uno psicoanalista irriverente , Raffaello Cortina, Milan.

Jaccard, R. (1982), Histoire de la psychanalyse, 2 vol., Hachette, Paris.

Musatti, C. (1976), « La psicoanalisi nella cultura Italiana », Rivista di Psicoanalisi , 22, p. 154-161.

Musatti, C. (1982), Mia sorella gemella la psicoanalisi , Editori Riuniti, Rome.

Nobécourt, J. (1983), « Freud et le “Triskeles” », Critique , 435-6.

Nobécourt, J. (1983), « La transmission de la psychanalyse freudienne en Italie via Trieste », Critique, 435-6, pp. 623-627.

Novelletto, A., Viola GE, Rovigatti F. (1989), cura, L’Italie en Psychanalyse, Treccani, Roma.

Novelletto, A. (1992), « Italie », dans P. Kutter (dir.), Psychanalyse Internationale. Guide de la psychanalyse dans le monde , Fromann-Holzbog, Stuttgart.

Novelletto, A. (1993), « Freud in Italia » dans R. Canestrari & P. Ricci Bitti (1993), pp. 79-85.

Ranchetti, M. (1991), « Les Oeuvres complètes et l’édition des Opere di Sigmund Freud », Revue Internationale d’histoire de la psychanalyse, 4, pp.

Recalcati, M. (2010 ), L’uomo senza inconscio. Figure de la nouvelle clinique psicoanalitica , Raffaello Cortina, Milan.

Roazen, P. (2004), Edoardo Weiss. La maison que Freud a construite, Transactions Publ., New Brunswick-London.

Roudinesco, E., Plon M. (1997), Dictionnaire de la psychanalyse , Fayard, Paris ; spécialement le voci : F. Basaglia (p. 92), V. Benussi (p. 103), E. Fachinelli (p. 281), F. Fornari (p. 316), E. Gaddini (p. 371), Italie (p. 524), M. Levi-Bianchini (p. 621), I. Matte-Blanco (p. 658), M. Montessori (p. 692), C. Musatti (p. 701), N. Perrotti (p. 788), E. Servadio (p. 969), E. Weiss (p. 1089).

Servadio, E. (1965), « La psicoanalisi en Italie. Cenno storico », Rivista di psicoanalisi , 11.

Vegetti Finzi, S. (1986) Histoire de la psicoanalisi , Mondadori, Milan.

Voghera, G. (1980), Gli anni della psicoanalisi , Edizioni Studio Tesi, Pordenone.

Bibliographie

David, M. (1990), La psicoanalisi nella cultura Italiana, Bollati Boringhieri, Turin.

Freud, S. (1937), « Analisi terminabile e interminabile », SE, 23, pp. 216-252.

Levi-Bianchini, M. (1923-24), « Difesa della psicoanalisi », Arch. Le général Neurol. Psychiat., 5.

Matte Blanco, I. (1998), L’inconscient comme ensemble infini, éd. révisée, Karnak, Londres.

Biographie

Sergio Benvenuto est chercheur en psychologie et philosophie au Conseil national de la recherche (CNR) de Rome et psychanalyste. Il est rédacteur en chef de la Revue européenne de psychanalyse et membre du comité de rédaction d’American Imago and Psychoanalytic Discourse (PSYAD). Il enseigne la psychanalyse à l’Institut international de psychologie des profondeurs de Kiev et à la Spécialisation Esculapio en psychothérapie de Naples. Il a collaboré ou collabore à des revues culturelles et scientifiques telles que Lettre Internationale, L’Évolution psychiatrique et DIVISION/Review.

[1] Voir Matto Blanco, 1973.

[2] Voir Weiss, 1952, 1964, 1991, 1995.

[3] Voir Gaddini, 1992

[4] Même si tous les fondateurs, en 1932, de la première Société psychanalytique italienne étaient juifs, à l’exception de Nicola Perrotti (1897–1970). Parmi les fondateurs, on trouve Weiss, Cesare Musatti (1897–1989), Marco Levi Bianchini, Emilio Servadio (1904–1995).

[5] Aujourd’hui, au lieu des hôpitaux psychiatriques, nous avons des « maisons familiales » : quelques patients (souvent pas plus de cinq) vivent dans des appartements privés, où ils sont suivis par des travailleurs sociaux cliniciens et des psychiatres.

[6] Au Parlement italien et dans la délégation italienne au Congrès européen de Strasbourg, on compte un grand nombre de philosophes. Des professeurs de philosophie ont été maires de villes importantes (comme Massimo Cacciari à Venise), ministres, dirigeants de partis politiques importants (comme le très catholique Rocco Buttiglione), et un professeur de philosophie, Marcello Pera, est président du Sénat italien (le « deuxième citoyen » du pays après le président de la République).

[7] Voir Fachinelli, 1972, 1974, 1989.

[8] Freud, 1937, p. 148.

[9] Lévi-Bianchini, 1923-24, p.13.