Olivier Lenoir / Ce message est un questionnement. À propos de Moyen-Orient

Ce message est un questionnement dans lequel je me débats depuis quelques mois — et même beaucoup plus au fond. Il me faut essayer d’amorcer par écrit un état des lieux de mes réflexions.

C’est avec beaucoup d’hésitations que je tente cet échange nécessaire et je le fais d’abord avec un ami. La guerre actuelle au Moyen-Orient me bouleverse fortement : pourquoi ?

J’ai d’abord été effrayé par ce qui s’est passé le 7 octobre puis il faut bien tenter de mettre des mots et poursuivre cette réflexion « interdite ».

Car, en suivant cette « réflexion interdite », s’il y a eu un 7 octobre, il est venu dans la suite des jours, des mois, des années qui l’ont précédé… c’est un moment d’une histoire et ce moment a une suite qui défile sous nos yeux. Qu’en dire ?

Toute parole étant prise en étau entre les multitudes de partis pris par chacun, la solution de facilité serait de se taire. Par confort, prudence ou couardise ? Le faudrait-il impérativement ?

Je n’y arrive pas !

À ce jour, il y a une telle dissymétrie entre les parties, une telle débauche de moyens totalement hors normes que je ne peux pas assister, simple spectateur sans exprimer très intimement un sentiment d’horreur devant un monde auquel j’appartiens et qui se délite. Répondre à l’horreur par l’horreur serait donc la seule possibilité qui s’offre ? Car à ce jour, même l’archaïque loi du talion est outrepassée, débordée.

En premier constat, jamais objectif, il n’y a aucune objectivité possible dans cet « état des lieux », et donc de manière totalement subjective pour moi, les images ne viennent qu’en complément d’une réflexion sur ce que je viens d’appeler « un moment d’une histoire », longue et complexe.

En préambule je tiens à dire ce qui me rapproche de ce monde qu’on appelle le Moyen-Orient. Cette dénomination en soi est déjà un aveu nécessaire, l’aveu d’une extériorité, exterritorialité primordiale ! Tout indigène voit sa terre comme le centre du monde, de son monde. Parler de Moyen-Orient est empreint de cette vision européaniste déjà fort orientée. Mais une culture, la mienne certainement, est aussi irriguée de sources multiples, je reconnais et revendique ces sources multiples d’inspiration et de richesse. Je reconnais pour moi une soif de ce que par défaut je nomme exotisme, en fait une soif d’ailleurs et de différence : de cette exterritorialité je suis pétri.

Une histoire ancienne

À l’adolescence, partant de la littérature avec son lot de romantisme qui m’a poussé dans les pas de nombre de poètes, de Nerval à Rimbaud, passant par nombre d’aventuriers que je ne pourrais renier, puis remontant jusqu’aux mythes fondateurs des religions de cette région riche en dieux qui fut ensuite berceau des monothéismes, qu’ils soient égyptiens mésopotamiens ou bibliques, c’est avec avidité que j’ai accédé à la connaissance jamais assez complète de textes anciens. Toutes ces légendes, ces chants, ces textes, ces écrits principalement, ont abreuvé ma curiosité, mon besoin de comprendre et approfondir toujours plus les sources d’abord imaginaires, puis celles du langage qui les construit. Un imaginaire premier, sans cesse enrichi d’une symbolique nourrie des traditions, des auteurs, des poètes, des philosophes comme des prophètes[1]. Cette curiosité insatiable de la chose écrite m’a conduit bien plus tard à user moi-même de la plume pour en faire doctement une thèse : j’y reviendrai !

Alors encore, tous ces textes chargés d’histoire sont faits de ces mots où l’ambiguïté domine forcément, toujours, et pour chacun pétri d’une résonance aux sources d’une histoire personnelle cette fois-ci, héritage individuel et collectif à la fois où se renforce encore la charge d’ambiguïté faite d’attentes, de drames autant que d’espoirs, comme de beauté. Il me fallait à l’évidence me confronter à ces mondes par trop mythifiés.

Alors enfin, j’ai pris le risque, j’ai essayé au moins, de traverser le miroir, j’ai osé la plongée dans une part de ce réel, à mon tour j’ai entrepris, le plus souvent seul, parfois accompagné, ce voyage en Orient qui m’avait tant fait rêver et ma recherche n’était pas que volonté de rejoindre une utopie. J’avais le souci de m’écarter si possible de tout folklore aussi séduisant pouvait-il être, même si l’aventure incluait sa part d’illusion.

Voyage en Orient

De mes premiers « voyages en Orient », si je fus abreuvé de flots d’images, encore elles, pourtant magnifiques et souvent conformes à mes romans intimes, je retiens aujourd’hui la dure confrontation à l’absence de rêve, à la crudité d’une situation sociale, politique et humaine tellement dramatique malgré la chaleur éprouvée lors d’échanges au cours de multiples rencontres. À ce moment d’histoire, la mienne si timide confrontée à la grande si brutale, il m’a bien fallu ouvrir les yeux, tous les sens et affronter le réel de l’époque.

J’ai ainsi connu plusieurs de ces pays d’Orient plongés dans les crises, les conflits, la guerre et même les révolutions : ce furent la Syrie, la Jordanie, l’Irak, l’Égypte. Il me suffira de citer un mois de septembre en Jordanie en 1970 pour évoquer la profondeur du drame auquel j’échappais d’extrême justesse. Un épisode dans lequel je n’ambitionnais aucun rôle même si j’en fus, en partie, un témoin jamais naïf, déjà prêt pour toutes les révisions politiques, idéologiques, intimes aussi, comprenant que toute simplification, tout raccourci n’était que tromperie, je n’étais pas redresseur de torts, ni va-t’en guerre, ce n’était pas mon ambition.

Adieu romantisme et poésie qui pourtant ont leur grandeur, j’en garde une nostalgie certaine. Mais la réalité d’une cruauté envahissante soulignait à cette époque, dans les années 70, la présence d’un drame, du drame originel ayant révélé tous les autres : dits ou non dits.

Le hasard, s’il en est, et la curiosité ont produit leurs effets et me voici bientôt marié à ce monde que je ne pouvais et ne voulais oublier. Le lien devenu matrimonial avec le mythique (encore un mythe) Liban aimante mon regard toujours orienté (encore cet Orient si brillant, car c’est bien de là que nous vient l’aurore !), me voici plongé dans une vie familiale bellement illuminée par une descendance inscrite et aussi bousculée dans ces deux horizons géographiques. C’est donc de ce point de vue que je m’autorise et observe avec curiosité et trop souvent avec effroi les soubresauts sanglants de l’histoire où se confrontent religions et cultures. De celles-ci dont j’approche, apprécie et prétends connaître un peu plus que des bribes, je tente aussi de comprendre les enjeux, les diffractions et même les points de rencontre, il y en a tant !

Parmi ceux-ci, un point reste depuis toujours difficile : l’ignorance de l’autre de part et d’autre de frontières opaques et cela à l’intérieur de chacun de ces pays-nations où m’ont conduit mes pas. À chaque fois, je pourrais parler de la Syrie où cohabitent tant de religions, de l’Irak, de la Jordanie qu’on avait partagée entre cis et trans ou du Liban dont je viens de dire qu’il est devenu une certaine part de mon horizon et de tous les autres déjà cités.

Pour un seul pays de cette région, Israël, je n’ai pas eu l’opportunité d’y séjourner — à noter la grande difficulté qu’il y a de faire coexister sur un même passeport des visas pour les différents pays de cette zone — et cela bien que l’un de mes frères avait pu décrire à son retour, il y a bien longtemps, l’utopie séduisante d’un Kibboutz. Plusieurs amis m’en ont à chaque fois conté les charmes profonds. Ce sont en fait plusieurs liens amicaux forts qui m’ont permis d’envisager les séductions de cet ilot de culture et de prospérité au Proche-Orient.

Et ce fut aussi et encore avec toi, mon ami, que nous avons développé une forte collaboration, clinique d’abord sur la base de notre commun intérêt pour la chose psychanalytique puis un lien d’amitié fait de cette complicité qui m’autorise, quoiqu’avec beaucoup de prudence, à partager ces présentes réflexions.

Psychanalyse en fin !

Voici donc enfin nommé, ce pôle de la psychanalyse qui devrait nous permettre, avec ce langage commun, une possibilité sinon d’un accord, au moins d’un échange entre rationnel et irrationnel.

C’est mon histoire personnelle qui m’a conduit depuis l’adolescence à la découverte freudienne et mes études tardives m’incitent à penser que, au-delà de l’histoire et des faits connus, l’inconscient a largement sa place avec toutes les sortes de rationalisations bien faites pour en dissimuler les impasses et l’irrationnel qui nous habite. Comme chacun, je suis le fruit d’un héritage et d’une construction personnelle tous deux pétris d’incomplétudes et d’impensés qui me poussent à parler et agir : banalités que la psychanalyse a su révéler, mais que masque le discours courant !

À cet instant, j’ouvre une boite de Pandore, cet accès justement vers la « part d’ombre » qui réside en chacun. Toutes mes prudences volent en éclat, c’est de moi dont je parle et j’en suis persuadé, c’est en chacun que s’ouvre l’abîme : l’inconscient. La prudence réserve communément cette approche du plus intime au cabinet de l’analyste où peuvent trouver place les contradictions et les impasses auxquelles le « moi » est confronté. En débutant cet écrit, j’avais secrètement envie de présenter une analyse froide et objective malgré mon déni, ici même plus haut, dans une forme d’objectivité qui emporterait l’adhésion… Eh bien, c’est raté et peut-être tant mieux, car ce texte est forcément empreint de moi et cette tentative d’accord universel devra voler en éclats.

Car, c’est le cas de tous les conflits et certainement plus encore pour celui que je veux aborder. Toute cette part d’ombre que je viens de nommer propre (ou malpropre) à chacun, on appelle ça l’inconscient dans notre discipline ; traditionnellement elle s’étale sans trop de gène en chaque groupe, institution, rassemblement de personnes, de citoyens, et bien sûr dans chaque état. Les soubresauts abondent, de contestations en révolutions, la manifestation extrême la plus criante en est la guerre avec ou contre ses voisins bien entendu et plus souvent encore avec ses propres concitoyens, guerre civile dit-on quand ce n’est pas à l’intérieur de la famille !

Alors, pour revenir à ce qui motive cette lettre : j’ai accumulé nombre d’articles et de livres ainsi qu’une bibliographie jointe ici dans un format succinct, autant de références qui tentent une analyse aussi large que possible, mais sans la prétention de l’objectivité ; ces textes sont tous remarquables, j’en conserve plusieurs centaines et je note cette bibliographie en annexe selon cette habitude universitaire que j’ai acquise ces dernières années. Mais si la cause n’est pas objectivable ni démontrable, de quel enjeu s’agit-il alors et quel est ce malaise qui m’assaille ?

Inconscient ?

Je l’ai amorcé déjà, l’affaire a commencé il y a bien longtemps, on en trouve les traces dans les civilisations, les langues, les cultures dont nous sommes issus en occident. Certaines n’ont laissé de trace qu’en légende comme Sumer dont on ne sait d’où venait la langue. Les autres ont pu faire alliance et connaître la gloire, ils nous ont laissé cette invention majeure que fut l’écriture et ces premiers textes, transcriptions de légendes et de récits qui, entre autres, ont nourri les textes bibliques, le Talmud ou la Bible chrétienne. Ce passé a toujours été manipulé, magnifié, glorifié ou caricaturé par l’un ou l’autre et comme toute histoire il a été utilisé à des fins prétendues nobles, le plus souvent troubles.

Frérocité et questions de langage

Or ce passé source de déchirements est partagé : ce sont des frères qui se battent. Les moments de gloire et de misère se sont succédé pour chacun des peuples et cultures de cette région du monde qui connut des brassages importants de populations et d’ethnies.

Aux origines, depuis les débuts de l’écriture, il y eut à l’évidence des sources communes que rapportent nombre de textes de légendes et de traditions bien avant la Bible qui en est issue. Au patriarche Abraham, il fallut deux épouses, Sarah et Agar pour lui assurer une descendance, Isaac et Ismaël, sources de jalousie et de conflits sans fin dont la trace contemporaine ne peut être effacée. Et puisqu’il s’agit de frères, il y eut Abel et Caïn, Gilgamesh et Enkidu jusqu’à Romulus et Rémus et tant d’autres pour illustrer la différence qui génère le conflit et la haine entre frères.

Que dire alors des descendants de Sem fils de Noé, les dits Sémites et des langues aux racines communes[2] bien qu’opposant leurs locuteurs depuis si longtemps. Que dire ensuite des antis, contre qui se liguent-ils ? Et ceux qui revendiquent cette lutte, contre qui se liguent-ils à leur tour ? Il y aurait les vrais et les faux, ceux-ci voulant éliminer ceux-là et les autres accusant les uns de l’être tout en l’étant eux-mêmes… Où l’on se perd dans les réflexions infinies du jeu des miroirs[3]. C’est engendrer la confusion et troubler les repères, c’est annihiler toute opérativité du langage, c’est un langage falsifié comme le souligne Delphine Horvilleur[4].

Dans les temps modernes, au lendemain de la fondation de l’état israélien le 14 mai 1948, se commémore le 15 mai la Nakba palestinienne, « jour de la catastrophe » marquant l’exil forcé de plus de 700 000 palestiniens chassés de leurs villages et poussés à l’exode, ce mot qui rappelle tant d’épisodes de l’histoire du peuple juif lui aussi victime si souvent dans son histoire d’un exode qui forme un chapitre essentiel de la bible. Encore un effet de miroir, mais encore aussi une déformation volontaire du vocabulaire qui pendant longtemps a fait de ce drame un effet de la propagande dite « nazie » chez les palestiniens qui auraient déserté leurs quartiers et villages sur le fait d’une promesse de retour rapide après la supposée victoire. Je ne ferais pas ici de développement sur ces thèmes trop célèbres qui ne pourraient que soulever de nouvelles polémiques.

Différence

Vient à ce moment se glisser l’argument insurmontable de la différence radicale : chacun peut à son aise se prévaloir d’une position privilégiée face à son Dieu à chaque fois unique puisque c’est en cette région du monde qu’en fut inventé l’existence[5]. C’est la carte de l’absolu qui une fois sortie impose le silence à l’autre qui n’en veut pas ou plutôt ne veut pas de celui-ci, de ce Dieu-là. Alors, il ne peut y avoir qu’imposture à se réfugier dans ces arguments : imposture qui ici mène à la guerre. S’il est un Dieu, ce ne devrait être que celui d’une quête personnelle, une recherche intime loin de tout dogme qui viendrait écraser ma liberté de sujet. Mais quelle révolution suis-je en train de prôner ! c’est clair, je mérite moi-même le châtiment suprême, celui que chaque clan promet à l’autre !

Que dire alors ? S’il y a pour chacun un pas à faire (ambiguïté instantanée du langage : c’est un faire sans négation, le pas est en avant et ce pas en avant serait-il la plongée dans un gouffre ?)… Ce serait reconnaître que tout argument, aussi fort et solide qu’il puisse être sera instantanément contredit par un autre aussi fort et solide que le premier. Reconnaître l’autre serait la seule issue pour sortir de l’impasse. Comprendre à ce moment que l’autre n’est pas seulement celui-là, face à moi, mais l’Autre, le grand, celui que la psychanalyse nous a appris à reconnaître comme instance propre au sujet parlant, celui d’où nous vient le langage, celui dont j’attends, éprouve et redoute le regard, ce grand Autre que le paranoïaque reconnaît trop bien hors de lui, dans son environnement, qui le persécute absolument, qu’il faut combattre et éliminer !

Le fait religieux

Il importe de faire le pari que nos sociétés ne sont pas paranoïaques (quoique ?) que la religion — il faudrait parler des religions dans leur grande diversité — n’est pas dans sa pratique sociale une paranoïa dirigée, régulée par les dogmes et les croyances qui les ont générés. Mais encore, si le fait religieux en est l’un des fondements et, faudrait-il le croire, une avancée majeure de la plupart des civilisations, il est aussi le ciment des groupes humains qui les ont inventées. Ce fait religieux a pu avoir son rôle et reconnaître au long de l’histoire des civilisations la pesanteur, parfois la beauté, ce rôle n’a-t-il pas trop souvent été outrepassé, dépassé ?

Reconnaître pour l’humain l’impérative question du dépassement comme un pur fait du langage et de ses limites, comme l’obligation d’imaginer ce quelque chose d’une autre nature, en dehors de lui qui le dépasse, cela s’appelle la transcendance[6]. Mais il faut le reconnaître, cette dite transcendance est un mot du langage, une création du langage, une interrogation propre au langage, peut-être une limite aux confins du langage où plus rien n’est clair ni certain et pourrait en conséquence n’être de fait qu’une quête personnelle plutôt qu’une certitude.

Quand le fait religieux devient institution se pose aussitôt la question du pouvoir associé et son usage, et là tout redevient humain et forcément corruptible. N’est-ce pas ce qui se joue aujourd’hui sur la scène où se noue le drame : une corruption des idéaux ou peut-être bien la révélation qui est propre à toute analyse : l’idéal ne peut, par définition, jamais être atteint ! Un état islamiste abouti ne peut qu’être raciste et criminel, un état sioniste réalisé ne peut qu’être raciste et criminel.

Examiner l’histoire, son histoire personnelle, ses arcanes et ses secrets c’est le travail de l’analysant, c’est lui qui est actif face à l’analyste (ou le plus souvent de dos d’ailleurs, un ailleurs au plus proche !). Ce long travail de l’analysant n’a pas d’aboutissement garanti, il est sans cesse remis en cause, remis en scène (et jamais remisé !).

L’analysant dans la société

Entre ce temps long de l’analyse et le temps encore plus long de l’histoire, l’analysant en serait-il réduit à sa trajectoire individuelle, le sujet réduit au silence dans l’enclos du cabinet de son analyste ? S’ensuivrait-il un repli, une impuissance radicale sur la scène sociale ?

Bien au contraire, ce n’est clairement à aucun moment le but ni le terme d’une analyse où seule compte la libre adaptation sociale du sujet dans toute son autonomie, ses capacités et son potentiel. Cela suffit à comprendre pourquoi la psychanalyse est tant contestée et même combattue par toutes sortes de régimes politiques ou marchands et sur ce plan qu’on pourrait juger paradigmatique, la psychanalyse, hors de rares moments d’une gloire à chaque fois douteuse, s’est toujours maintenue dans la réserve d’une pratique discrète.

C’est de liberté qu’il s’agit, soit le plus souvent l’infime espace disponible au sujet, un clinamen dans la chute des corps et cette liberté difficilement reconquise place enfin l’analysant sur la scène commune du monde en opposition claire et consciente à la tentation d’un retour à la source, l’origine fantasmée, la fusion avec l’Autre qui s’appelle en psychanalyse la pulsion de mort.

Pulsion de mort

L’idéal de l’unicité, de la fusion des contraires, le soi tout puissant qui alors serait unique, autoengendré… On pourrait parler de fascination jusqu’à sa propre disparition dans l’Un que cultivent avec acharnement nombre de sectes et de religions : à ce moment on reconnaît la trop bien nommée pulsion de mort. Elle est à l’œuvre en tout lieu, en toute circonstance et si clairement dans notre actualité tragique. Eschatologie et millénarisme font bonne figure au long des siècles et chacun son affirmation et sa finalité : la fin justement, justement suprême, du moi, mais avec les autres !

Devant cet abyme, que faire ? Résister n’a pas de sens, il n’est possible que d’avancer toujours plus sur cet autre versant de la psyché : la pulsion de vie. Les deux sont complémentaires, inséparables sur la bande de Moebius qui définit la poursuite et la vie psychique faite d’échanges et de subversion d’un côté à l’autre, c’est lorsqu’il y a stase que le sujet est en danger ! La conséquence est immédiate : détruire l’autre c’est me détruire moi-même ! Le mouvement et la vie, c’est le pas en avant, la reconnaissance de l’autre vers lequel me guident mes pas, un autre qu’il n’est plus question de détruire.

Agir ?

L’analyse, il faut le répéter n’est pas cause d’immobilisme, c’est la névrose surtout dans sa composante obsessionnelle qui freine, comme on dit : « à mort ». Et plus encore la psychose dans son unipolarité qui bloque et rejette toute ouverture et toute dynamique. Il faudrait pouvoir en dire autant de la religion, mais l’histoire nous en apprend clairement les limites et le plus souvent dans son caractère fixe de dogmatisme la religion engendre cet arrêt de la pensée propre bien vite à faire de l’autre l’ennemi radical.

Penser vs non penser et interdiction de penser

Alors, pour revenir à notre réflexion du jour, faudrait-il entendre la guerre actuelle comme la résurgence de sinistre mémoire des anciennes « guerres de religion » si bien connues à travers l’Europe pour ne pas dire le monde. C’est fort possible et ce n’est pas aussi simple, car se mêlent et s’emmêlent dans la modernité de multiples enjeux, principalement enjeux de pouvoir qui rendent cette actualité illisible. Le passage par la reconnaissance du non-dit et de l’inconscient semble fondamental pour libérer la parole et sortir — est-ce encore possible ? — des accusations paralysantes et moralisatrices : antisionisme et même antisémitisme sont devenus au long des années des étendards bien encombrants et sans doute bien commodes pour neutraliser toute liberté de penser, avant même de parler de critique.

Un privilège accordé aux extrêmes

Ce fut la politique insistante des gouvernements israéliens depuis les années 80 : privilégier le parti le plus extrémiste dans la partie gazaouie des territoires palestiniens au détriment des composantes plus modérées à l’époque représentées par leur leader historique Yasser Arafat. Le Hamas, d’abord interlocuteur d’Israël ne fut créé qu’en 1987 sous forme d’une formation politique et culturelle dans la continuité des Frères musulmans avant de devenir un parti de pouvoir et de révolution : un ennemi enfin rêvé, parfait, pour lequel il n’y avait plus d’arrangement ni compromis possible, annihilant tout effort de reconnaissance : adieu Camp David et son initiateur idéaliste éliminé dans son propre pays.

Reconnaître l’autre ?

L’un des points cruciaux, sans doute le plus crucial justement, est cette reconnaissance de l’autre : l’autre comme autre et pas seulement mon reflet dans le miroir avec lequel je suis toujours en tension sinon en conflit. C’est-ce que fait le névrosé avec ce petit autre, trop petit qu’il faut choyer, grimer, magnifier, maquiller ou trop grand qui intimide et m’accuse toujours de n’être pas à la hauteur de ce moi si faible si fragile. Il y aurait quand même une possibilité de négocier, même dans la mauvaise humeur… À moins qu’il ne s’agisse d’une franche menace, le paranoïaque ne pense qu’à éliminer cette figure intrusive qui voudrait le dominer, ce petit devient un grand Autre, il n’est plus figure dans le miroir, mais incarnation de la menace absolue qui voudrait ma peau : c’est lui ou moi, il me faut l’anéantir. Avec beaucoup d’inquiétude on peut constater que cette voix-là est en train de dominer le monde et plus fortement encore la fraction devenue majoritaire en Israël face à son alter ego, sa création à Gaza, son jumeau le Hamas.

Enfin la haine

La haine est nécessaire, Freud la jugeait première, et la « concurrence victimaire » devient le vocable en vogue : qui sera le plus victime, quelle mort sera la plus terrible, atroce ? Cette haine de l’autre, est celle que je lui voue, celle qu’il me voue qui devient la preuve enfin manifeste que je suis en vie, envie de haine. « L’agressivité est une disposition pulsionnelle originelle et autonome de l’être humain », écrit Freud dans Malaise dans la civilisation (2010 [1929], p. 134)[7].

Depuis toujours en Israël, les deux extrêmes sont présents et actifs. Un courant sioniste tentait de prévenir ce drame annoncé en s’opposant à la colonisation. Déjà et même bien avant 1994 quand Yeshayahou Leibowitz prévenait : « il y a un chemin qui mène de l’humanité, par la nationalité, à la bestialité ! ». Et ce constat qu’il faisait : « s’il est vrai qu’il n’a jamais existé d’état palestinien, l’état israélien n’est qu’une création occidentale récente »[8]. Il n’hésitait pas à provoquer ses compatriotes à contre-courant de l’euphorie guerrière suivant la guerre des Six Jours, il recommandait déjà de rendre les territoires. C’était une contestation étonnante de la part d’un sioniste convaincu qui dans le même temps s’est toujours opposé à la colonisation. Cette voix s’est éteinte, laissant orphelins et marginaux nombre de concitoyens jeunes, désespérés et réduits au silence.

Contraste

Car au sein des universités, en Israël même, où bien heureusement la diversité règne encore, c’est aussi, en partie, une jeunesse éprise d’échanges et de découverte qui se heurte à cette fermeture, la menace montante du boycott international des universités[9] au grand malheur et dépit de cette génération curieuse et cette marche en avant que je décrivais. Là encore se dessine la fracture interne à la société tout entière soumise à des forces contraires tandis qu’à Gaza, de manière absolue toute approche du savoir est anéantie.

Détruire le savoir

Une tentative d’éliminer toute connaissance et tout savoir, c’est, je l’ai dit, éliminer l’autre et plus encore l’Autre menaçant de la psychose. Mais cette tentative est vouée à l’échec, un échec absolu dans un monde encore ouvert — pour combien de temps ? — qui ne peut que renforcer ces besoins fondamentaux de l’être humain…

En parallèle, faudrait-il rappeler combien l’église chrétienne des débuts a tenté d’éradiquer les philosophes païens de la Grèce antique — du 4e au 8e siècle ont disparu des centaines de bibliothèques (Alexandrie et tellement d’autres) et la culture grecque de la critique et de la diversité condamnée par la nouvelle croyance chrétienne — mais ce savoir a pu être reconstitué, reconstruit malgré les pertes, passant entre autres par les érudits de la culture omeyyade du haut moyen-âge et les centres fameux de Cordoue et Grenade…

À Gaza, il y a certes un parti extrémiste, le Hamas installé de fait par les gouvernants israéliens, mais il y a aussi une société civile comme en Israël, variée et jusque-là vivante pour laquelle la destruction des lieux de savoir relève de la même stratégie d’écrasement vouée à l’échec et ne pourra qu’augmenter ressentiments et frustrations, car il faut le rappeler : l’histoire de cette région du monde ne se lit que sur un temps long.

Une époque de tiraillements

Et pourtant, d’autres voix existent, je viens d’en évoquer l’existence au sein de chacune des dites « communautés ». Dans le même temps, le nôtre, avec inquiétude, il faut rappeler la décomposition-recomposition passablement chaotique du paysage international et la prolifération des conflits sur fond de catastrophes écologiques et climatiques. La tendance paranoïde de notre communauté humaine se renforce et l’idéal fantasmé d’un temps passé faussement magnifié surgit au fil des menaces fort concrètes sur notre environnement commun, justifiant toutes les violences d’une course à l’abime.

Pour conclure

Il n’y a aucune conclusion à cette réflexion embarrassée, terrassée par la prolifération des haines, le défilé du temps, la nécessité d’une pause dans l’actualité, la prétention d’une paix au service exclusif de l’une des parties… Ainsi le « je » reprends son rôle fort modeste, sa parole libre et le désir d’échange avec toi mon ami et d’abime il ne saurait être question.

Bibliographie

Wikipedia : article Sion

Dans la Bible, Sion désigne à la fois des lieux géographiques et tout ce qui personnifie la présence et la bénédiction de Dieu.

Dans le langage figuratif, Sion est l’emblème de la présence et de la bénédiction de Dieu. Sion peut désigner à la fois tout lieu qui bénéficie de la présence divine et le peuple de Dieu

Ouvrages

Jean Bottéro, Au commencement étaient les dieux, Pluriel, 17/11/2012

Jean Bottéro, Mésopotamie ; l’écriture, la raison et les dieux, Folio, 16/09/1997

Sophie Bessis, La civilisation judéo-chrétienne ; Anatomie d’une imposture, les liens qui libèrent, 2025

Etienne de La Boétie, La servitude volontaire, Arlea, 02/07/2020

Edward w. Said, L’orientalisme ; l’Orient créé par l’Occident, Points, 14/04/2015

Edward w. Said, Israël — Palestine, l’égalité ou rien, Fabrique, 07/09/1999

Sylvain Cypel, L’état d’Israël contre les Juifs : Après Gaza, La Découverte, 07/03/2024

Sylvain Cypel, Les emmurés : La société israélienne dans l’impasse, La Découverte, 12/10/2006

Shlomo Sand, Deux peuples pour un État ? Relire l’histoire du sionisme, SEUIL, 05/01/2024

Shlomo Sand, Comment le peuple juif fut inventé, FLAMMARION, 26/09/2018

Elias Sanbar, « La dernière guerre ? » : Palestine, 7 octobre 2023-2 avril 2024, Gallimard, 11/04/2024

Béatrice Orès, Michèle Sibony, Sonia Fayman, Collectif, Antisionisme, une histoire juive, Syllepse, 12/10/2023

Arié Alimi, Juif, français, de gauche… dans le désordre, La Découverte, 04/04/2024

Yeshayahou Leibowitz, La Mauvaise Conscience d’Israël. Entretiens avec Joseph Algazy (Éditions Le Monde, 1994)

Yeshayahou Leibowitz, Brèves leçons bibliques, Desclee De Brouwer, 12/09/1995

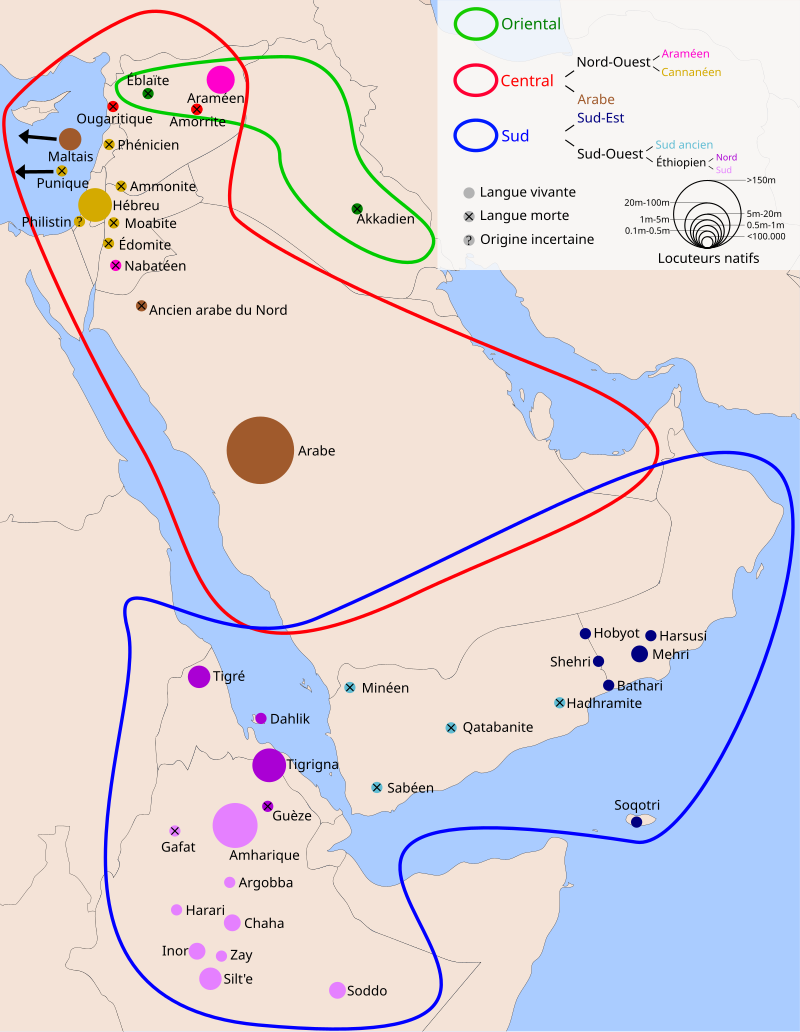

Répartition géographique des locuteurs de langues sémitiques

au Ier siècle av. J.-C.

[1] La beauté troublante du cantique des cantiques, dans toutes ses versions, picturale avec Chagall ou textuelles dans ses traductions diverses dont surtout celle de Renan.

[2] Une carte Wikipédia que je joins en annexe est bien parlante sur ce thème et mentionne à côté bien entendu de l’Hébreu et de l’Arabe, l’Araméen l’Akkadien et sur les côtes africaines de la mer rouge le Tigrigna ou l’Amharique.

[3] Jeu si profondément mortifère mis en scène par Orson Welles dans La Dame de Shanghai. Cf aussi le titre de mon mémoire en études de psychologie : « Effets de miroirs, faits de miroir »

[4] Delphine Horvilleur, entretien avec Kamel Daoud à Sciences Po le 28 mars 2024

[5] Car : Au commencement étaient les dieux, livre de Jean Bottéro cité en bibliographie.

[6] J.A. Miller in « L’ère de l’homme sans qualité » : C’est le langage qui empêche de réduire le monde à l’immanence. Du fait du langage, l’immanence est travaillée par une transcendance, qui est un effet du langage. C’est ce que traduit le graphe de Lacan à deux étages, qu’il y a un au-delà attaché au fonctionnement même du langage, un effet de transcendance. Si on détache l’effet de transcendance, on obtient l’instance de Dieu le Père, on l’imagine antérieur et créateur, alors que, pour Freud et Lacan, Dieu n’est pas créateur, mais créé, créé par le langage. Et s’il existe, c’est tout au plus d’une ex-sistence, d’une subsistance à partir du langage.

[7] Voir Monique Lauret : https://www.erudit.org/fr/revues/fr/2019-v31-n1-fr05017/1066192ar/ « Le malaise est, selon Freud, un fait historique et ontologique. C’est l’ouverture du désir pratiqué dans l’imaginaire par la parole (castration), qui délivre de l’image de l’autre pris pour notre double, à l’origine de l’agressivité. Il est nécessaire, pour se construire, de dépasser l’envie et la haine, de renoncer à ses pulsions les plus meurtrières pour arriver à se civiliser et à un vivre ensemble dans une harmonie de société à laquelle aspiraient les Sages antiques. »

[8] Yeshayahou Leibowitz : « La colonisation a corrompu l’État et les consciences ». À entendre sur :

« Placer des millions d’Arabes sous l’autorité juive, c’est détruire l’essence humaine et juive de l’État et détruire la structure sociale que nous avons établie, c’est couper l’État du peuple juif dans le monde comme de la continuité de l’histoire et de la tradition juives, c’est anéantir le peuple juif et pervertir l’homme israélien. »

[9] https://www.lemonde.fr/international/article/2024/06/04/en-israel-la-menace-montante-du-boycott-des-universites_6237152_3210.html