Daniel Cassini / L’argent ne fait pas le malheur.

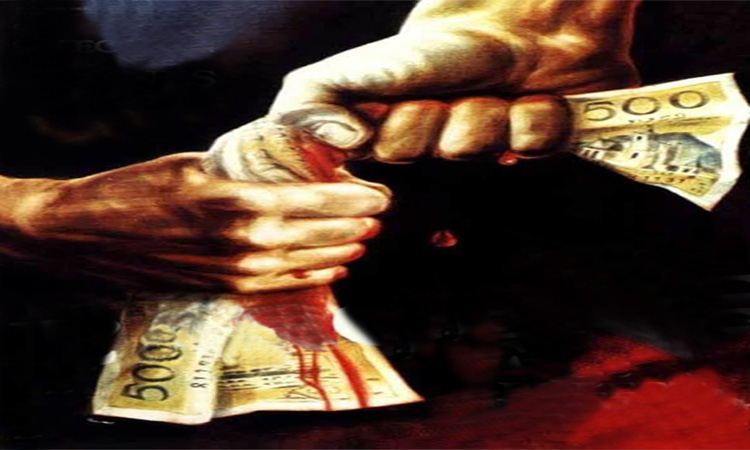

Texte paru dans les Actes du séminaire 17 de l’AEFL (2011/2012) à retrouver ici. Ce séminaire était destiné à une lecture du séminaire L’ANGOISSE de Jacques Lacan (1962-1963). Illustration : montage à partir de l’affiche du film de Robert Bresson L’Argent (1983).

« Ainsi pour moi c’est une constatation élogieuse et non un blâme de dire que les travaux d’un Charcot sur l’hystérie ou d’un Freud relèvent pour une part importante de l’activité poétique »

Roger Gilbert-Lecomte

Les métamorphoses de la poésie. 1932

« L’argent ne fait pas le malheur ». Ce proverbe, détourné avec humour de son acception première, à la façon dont Isidore Ducasse s’ingéniait à transformer les citations des auteurs classiques en les inversant, se trouvait inscrit sur le flanc rebondi d’un rose cochon-tirelire en céramique posé bien en évidence sur le comptoir d’un bistrot de quartier où j’étais allé boire un café.

L’argent ne fait pas le malheur, il n’y contribue donc pas pourrait-on poursuivre dans le même sens logique retourné et pour achever de clore par antiphrase la formulation complète d’un adage connu de tous.

Mais allez dire ça, par exemple, au personnage central du film de Robert Bresson « L’argent », tiré d’une nouvelle de Dostoïevski « Le faux billet ».

On y voit se vérifier en acte la formulation de Lacan qui dans le Séminaire sur « La lettre volée » rappelle ceci : « Si ce que Freud a découvert et redécouvre dans un abrupt toujours accru a un sens, c’est que le déplacement du signifiant détermine les sujets dans leurs actes, dans leur destin, dans leurs refus, dans leurs aveuglements, dans leurs succès et dans leur sort, nonobstant leurs dons innés et leur acquis social, sans égard pour le caractère ou le sexe et que bon gré mal gré suivra le train du signifiant comme armes et bagages, tout ce qui est du donné psychologique. » Cette remarque de Lacan pouvant être complétée opportunément par cette autre de Jacques Rigaut, dandy dadaïste : « Une lettre m’est d’autant plus sûrement adressée que mon adresse n’y figure pas. »

Ainsi du héros de « L’argent », un jeune, sympathique et innocent livreur. À partir de la circulation d’un faux billet de 500 francs qui ne le concerne pas, il verra sa vie basculer et sans qu’il ne puisse rien y faire se transformer en un long cauchemar.

Le signifiant argent, toujours lui, le poussera in fine, après la perte de son emploi, de sa fiancée et une peine de prison, à commettre des meurtres abominables commandés, pourrait-on dire, de l’extérieur — extime — tant le personnage du film de Bresson semble joué — poussé par une force supérieure qui le dépasse, le contraint, contre laquelle il ne peut rien et qui lui attribue un destin, funeste en l’occurrence.

Toujours dans le même registre, je souhaite interroger dans mon intervention de ce soir, l’argent en tant que symptôme collectif, en tant que lieu de rencontre privilégié entre inconscient et social. Je le ferai, c’est cela qui m’a semblé intéressant et mis au travail, à partir de deux œuvres, deux productions culturelles, disons, éloignées l’une de l’autre d’une distance d’un demi-siècle.

La première, un livre datant de 1955, la seconde un film en deux épisodes de l’année 2005. Sans qu’il soit besoin d’en dire trop, vous verrez comment l’argent et sa fonction ont évolué en 50 ans que ce soit au niveau de l’économie politique ou de l’économie du désir et comment, plus que jamais « l’argent ne fait pas le malheur ».

« 325 000 » Francs est le titre d’un livre de Roger Vailland, dont je sais qu’une personne ici, au moins, dans l’assistance l’a lu dans sa jeunesse. D’autres peut-être…

Dans les années 1920, Roger Vailland a été le fondateur avec d’autres brillants jeunes gens de Reims — René Daumal, Roger Gilbert-Lecomte, (le poète junkie, dont vous avez pu voir ici i y a 2 ans le film hommage que nous lui avons consacré avec Georges Sammut) — du mouvement littéraire du « Grand jeu » dont Vailland avait d’ailleurs trouvé le titre et dont il s’était rapidement éloigné.

Roger Vailland est par la suite devenu un auteur de romans à succès de qualité dont « Les mauvais coups », « La loi » prix Goncourt, « La truite », « La fête », etc.

Pendant très longtemps, Vailland a été inscrit au Parti Communiste Français qu’il a quitté, je le cite, « sur la pointe des pieds » après l’intervention soviétique en Hongrie en 1956. Ce romancier — essayiste a également incarné une figure de libertin, ce qui peut sembler contradictoire avec le puritanisme régnant souvent dans les partis dits révolutionnaires. En homme cultivé, il n’a sans doute pas oublié le mot de Baudelaire selon lequel « la révolution a été faite par des voluptueux ». Mais passons et revenons à l’argent et à sa volupté…

« 325 000 francs » a été publié en 1955 en feuilleton dans l’Humanité, ce qui témoigne d’une fidélité à la ligne du parti. L’action de ce roman, dont Vailland disait qu’il était un de ceux qu’il préférait, se passe à Bionnas, une petite ville industrielle, le principal centre français de production d’objets en matière plastique, dans les monts du Jura, à moins d’une heure de voiture de la frontière suisse.

Busard est un ouvrier, doublé d’un excellent coureur cycliste. Il pourrait même faire carrière. Il est surtout amoureux d’une jeune femme Marie — Jeanne dont il veut gagner les faveurs. Marie — Jeanne ne travaille pas à l’usine de matière plastique, elle est lingère et travaille chez elle où elle effectue des travaux de couture et de broderie. Comme Busard, son prétendant, Marie — Jeanne souhaite ardemment quitter cette ville ouvrière qu’elle déteste.

Après avoir mené de bout en bout une course cycliste pour échouer juste avant l’arrivée, Busard expose à sa promise un projet, un rêve qui doit lui permettre à lui aussi de quitter Bionnas.

Le jeune homme veut acheter en gérance un snack-bar sur une autoroute entre Chalon et Mâcon sur la grande route Paris — Lyon — Marseille. Il passe en moyenne 350 voitures par heure ! « Et l’on voit, s’émerveille Busard, défiler le monde entier tout au long de l’année. » Nous sommes, rappelons-le, dans les années cinquante.

Pour réaliser cette transaction, il lui faut réunir avant une certaine date la somme de « 325 000 francs » sans laquelle il ne deviendra jamais propriétaire en 10 ans de ce miragifique snack-bar.

L’argent apparaît ici sous la forme du besoin, mais cette somme est impossible à trouver en quelques mois pour un simple ouvrier tel que Busard.

Celui-ci va alors, et c’est là le cœur battant du récit, proposer à son patron et à un camarade Le Bressan, coureur cycliste de talent lui aussi et très endurant, un pari fou. Non pas une conquête de l’inutile comme l’on dit à propos d’alpinistes qui veulent hors de toute nécessité et, quels qu’en soient les risques escalader un sommet invaincu ou gravir une paroi encore vierge, mais une conquête de l’utile : l’argent qui fait défaut.

Chacun, ici, a entendu parler des ouvriers qui en usine ou ailleurs dans d’autres professions font les 3 x 8, travail difficile, éprouvant, effectué par rotation et qui à la longue use les corps et les esprits.

Pour obtenir dans les délais voulus, la somme manquante de 325 000 francs, Busard va se lancer dans une entreprise insensée : travailler pendant un peu plus de 6 mois au rythme de 2 fois 12 heures : 4 heures de travail, 4 heures de repos, 4 heures de travail, 4 de repos, 4 de travail, 4 de repos, sans discontinuer, sans un seul jour de repos, jour et nuit et cela sur une presse à injecter du plastique qui crache régulièrement de dérisoires jouets. Dans un monde renversé, ce n’est plus l’outil qui est au service de l’homme, mais moderne dévastation, l’homme, automate aliéné, au service — sévice de l’outil.

Avec son compagnon Le Bressan, Busard va donc s’atteler à cette tâche impossible qui consiste à fabriquer 201 960 carrosses — corbillards en 187 jours et 2 444 heures de travail, celui-ci n’ayant jamais autant que dans ce récit justifié son étymologie de tripalium instrument de torture.

Dans le texte, tout de sobriété de Vailland, l’argent en tant que signe, à savoir ce qui représente quelque chose pour quelqu’un, peut se résumer pour Busard à deux mots magiques que Vailland emploie à plusieurs reprises : amour et liberté. Amour de Marie-Jeanne qui acceptera de se donner au jeune ouvrier à la condition qu’il la sorte de son milieu étriqué et sans avenir et liberté qui permettra à Busard de s’extraire de sa modeste condition pour devenir, pensez un peu, gérant d’un snack-bar flambant neuf, sur la grande autoroute qui plus est. Une chance unique à ne pas laisser passer et quand de mauvaises langues, par manque d’originalité et envie, vous serinent que l’argent ne fait pas le bonheur, ne les croyez surtout pas. Cet argent signe qui, pour certains et beaucoup, représente pouvoir sur l’autre, puissance, gloire, succès, autant d’emblèmes sociaux du phallus, doit également s’envisager du point de vue de la place qu’il occupe dans l’économie psychique d’un sujet, au niveau de son désir dans le registre inconscient, au niveau de son économie pulsionnelle.

En dépit de la cadence infernale qu’il s’est imposée, Busard est, comme son ami Le Bressan, une force de la nature. Malgré la fatigue, le manque de sommeil, la répétition hypnotique des mêmes gestes, il tient le coup, il veut à tout prix réussir son pari — du moins le croit-il, d’une croyance moïque dirons-nous, avec tout ce que cela implique d’illusion, confère Rimbaud insistant dans sa lettre à Paul Demeny sur la « signification fausse du moi ».

Alors que le travail est engagé, Busard se voit, et cela a son importance, vertement critiqué par Chatelard, qui est l’image même de l’ouvrier syndicaliste intègre, animé par une éthique de solidarité ouvrière sans faille. Chatelard reproche à Busard son comportement, son positionnement individualiste qui lui fait en somme prendre — voler le travail d’un ouvrier — 2 fois 12 contre 3 fois 8.

Là où Chatelard, qui comme Vailland, doit lire chaque jour l’Humanité, est convaincu d’une possible révolution prolétarienne, Busard, je cite, « se refuse à sacrifier son présent, tout ce qu’il possède, pour une révolution dont la date est toujours remise. Il a trouvé la solution, la seule : — moi je me tire, dit-il à voix haute. »

C’est là ce que Busard pense à voix haute certes, mais pas nécessairement ce que ça pense en lui, coupable qu’il est de trahir sa classe et d’ignorer que l’argent en tant que signifiant maître marque les objets du signe de la castration.

Allons ! Busard a pratiquement gagné son challenge, les 325 000 francs vont être à lui et Marie-Jeanne. Chatelard, le syndicaliste, calcule, lui, en bon marxiste qui sait ce que la plus-value veut dire que le patron de Busard, je cite encore : « a gagné lui plus de 500 000 francs sur le dos de ce gros con. »

Le Bressan, le coéquipier de Busard a écrit sur le calendrier épinglé sur la cloison à côté de la presse qui moule les objets en plastique : la Quille, 187 jours, 4 448 heures, 201 960 pièces.

Alors qu’il ne reste plus que quelques heures à faire à Busard pour gagner l’amour et la liberté chérie, via les 325 000 francs, Busard, devant sa machine, soudain ne se souvient plus s’il a replacé le coupe — circuit et par là activé la grille de sécurité destinée à éviter des accidents. Les paroles que prononce Busard alors même qu’il touche au but pourraient en filigrane se doubler de cette phrase de René Char que vous connaissez sans doute et selon laquelle « les mots qui vont surgir savent de nous ce que nous ignorons d’eux. »

Busard se dit encore : « Je vais me faire pincer les doigts, je ne dois pas me faire pincer les doigts », et encore une fois il pensa « C’est absolument certain que je vais me faire pincer les doigts. L’horloge marqua 2 h 42. Il poussa un cri. La main était engagée jusqu’au poignet dans le moule fermé. La main tout entière était broyée. Une pression de plusieurs milliers de kilos. »

Las ! Busard ne réalisera pas son rêve. Mutilé, auto — puni, il ne sera pas le fier gérant d’un snack — bar sur l’autoroute du soleil. Avec Marie — Jeanne qui a tout de même accepté de l’épouser, il est devenu, propriétaire d’un café minable « Au petit Toulon » dans la ville de Bionnas. Par son attitude peu engageante, le manchot va en peu de temps faire couler son pauvre troquet tant sa mauvaise humeur permanente contribue à faire fuir les rares clients.

À la fin du roman, Busard va être obligé de reprendre du travail dans l’usine abhorrée. « Avec un peu d’entraînement, on peut se servir d’une presse à injecter avec une seule main. Il touche aussi sa pension d’invalidité du travail ». « Nous serons pas mal à l’aise, dit madame Lemercier sa belle — mère. »

Cinquante ans plus tard, tout autre est la place de l’argent dans un film dont, au moment de sa sortie, j’avais lu une courte critique dans le Canard enchaîné qui m’avait pour ainsi dire mis la puce à l’oreille et que, par chance, mon fils avait téléchargé sur son ordinateur.

Hostel 1 et 2 n’est assurément pas un film de ciné-club tel que les apprécie un cinéphile averti — ni Mélancholia ni Une séparation — mais un film d’horreur. À la différence de ce genre de films — Scream, Halloween, Freddy, vendredi 13, Saw, etc. — qui mettent la plupart du temps en scène des tueurs en série, sadiques, démentiels ou des créatures maléfiques, des aliens venus de l’au — delà, Hostel et c’est là son intérêt — macabre certes — s’intéresse à des personnages ordinaires, à cette différence près d’avec vous et moi, qu’ils possèdent beaucoup d’argent. C’est cet argent qui va leur permettre de passer un contrat avec une maffia, une pègre, située dans un pays indéterminé, mais dont on comprend qu’il s’agit d’un pays de l’Est imaginaire.

Le choix de situer l’histoire d’Hostel dans un pays de l’Est est en soi significatif puisque l’on sait que depuis la chute du mur de Berlin et du communisme, un capitalisme sauvage, féroce, débridé s’est développé là-bas, multipliant pauvres et milliardaires.

« Le contrat, rappelle le Code civil article 1101, est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs personnes, à donner, faire, ou à ne pas faire quelque chose. » Dans Hostel, le contrat que passent des gens fortunés — qui possèdent en quelque sorte déjà tout, mais nous savons que rien n’est tout — est un contrat sacrificiel, létal. En échange d’une somme d’argent conséquente qu’ils vont verser à cette maffia, ces hommes riches vont pouvoir disposer d’une personne — homme ou femme, au choix — à consommer ; d’une victime dont ils vont avoir la totale jouissance, jouissance suprême consistant à pouvoir — et devoir — mettre à mort le sujet offert à l’horreur et au déchaînement pulsionnel…

Dans Hostel 2, un contractant, après avoir joué les affranchis et entraîné un de ses amis plus timoré dans l’aventure, ne se sentira pas la capacité de martyriser et de tuer sa proie livrée pieds et poings liés. Il sera lui-même tué, dévoré par des chiens, chaque contractant se devant d’être tenu par le crime commis qui fera de lui le complice de tous les autres ce qui assurera par là son silence.

La bande — annonce d’Hostel, que vous pouvez retrouver facilement sur Internet, est à cet égard édifiante, elle dit exactement ceci : « Il existe un endroit où vous pouvez satisfaire vos fantasmes les plus sombres, les plus tordus, où vous pouvez satisfaire vos moindres désirs, où vous pouvez torturer, punir, tuer : en payant ». « Inspiré de faits réels », est-il précisé pour faire bonne mesure et appâter le spectateur qui n’aurait pas les moyens de s’en payer une tranche autre que cinématographique — scopique.

L’argent qui circule dans Hostel et que l’on ne voit pas est le signe d’une absence totale d’interdit, d’un pouvoir réel sur l’autre, d’un rapport tuel, hostile, exercé chaque fois par un petit maître absolu. Dans Hostel 1, c’est un groupe de jeunes voyageurs naïfs qui va être livré à la jouissance pure. Dans le second volet du film c’est un groupe de jeunes femmes qui sera mis à mort — sauf une — dans des supplices rappelant le livre de Valentine Penrose « La comtesse sanglante », Élizabeth de Bathory murée par décision de justice dans son château hongrois en 1 610 après avoir tué — saigné plus de 600 jeunes filles, servantes ou paysannes et cela dans l’espoir aussi vain que fou de conserver grâce au sang versé et recueilli une éternelle jeunesse.

Qu’en 2005, un (ou des) scénariste ait imaginé ce type d’histoire n’est pas anodin. Ce film s’inscrit, peut-on dire, dans la logique du discours du capitaliste formalisé par Lacan, dans la dénégation du ratage de la jouissance, dans la forclusion de la castration, dans le rêve — cauchemar d’un monde sans limites, incestueux, absolu où, de sa place de signifiant maître, l’argent mobilise pour certains le fantasme d’un pouvoir sur la Chose.

« Ce à quoi l’homme aspire c’est l’enfer », dit Lacan. À quoi fait écho cette réflexion d’André Malraux : « L’enfer n’est pas l’horreur, l’enfer c’est d’être avili jusqu’à la mort, soit que la mort vienne ou qu’elle passe : l’affreuse abjection de la victime, la mystérieuse abjection du bourreau. »

Avec Hostel, nous sommes en présence d’un groupe de nantis, de personnes argentées ; ainsi dans Hostel 1 des chauffeurs en livrée attendent en bavardant à côté de grosses limousines noires que leurs maîtres aient achevé leur sale besogne en provoquant l’angoisse térébrante de leurs victimes… Il s’agit là d’une communauté organisée autour d’une même jouissance : l’argent, la mort, le mal.

Rimbaud, ailleurs, bien ailleurs, évoque « La société des amis de la mort », société riche en adhérents jouissant psychiquement du déchet, de la dégradation, de la profanation, du ressentiment, de l’esprit de vengeance, de la macération dans le mortifère ; le lot de beaucoup de parlêtres en somme mettant chaque jour en pratique cette saine maxime « Tu haïras ton prochain comme toi — même ». Kafka parle, de l’évolution humaine comme « d’une aggravation de la puissance de mort. » Sade, toujours aussi inconvenant et lucide, rappelle, lui, que la seule vraie société est « la Société des amis du crime ». Son nom de code aujourd’hui : Hostel.

Dans Hostel, dans le chancre du marché planétaire — on n’arrête pas le progrès — cette société mentale passe dans le réel via l’argent qui ne remplit plus sa fonction de marquer tous les objets du signe de la castration. Dans ce film de 2005 bien en phase avec son époque et son discours prévalant (rappelons-nous que « l’inconscient c’est le social »), l’argent ne neutralise pas le sexe et la mort, il les favorise, il ne pacifie pas, il ne répare pas, il ouvre, dans ce cas bien précis, ne généralisons pas je le souligne, sur la barbarie, sur le mal. Il est salubre ici de rappeler l’avertissement de Machiavel dans le Prince : « Les hommes toujours se découvrent à la fin méchants, s’ils ne sont pas par nécessité, contraints d’être bons. »

Dans le cas de criminalité extrême tel qu’exposé dans Hostel se révèle la présence en tout homme d’un penchant radical pour le mal, autorisé dans cette fiction — inspirée de faits réels, je le rappelle — par la possession de l’argent et sous les auspices de la pulsion de mort, compulsion démoniaque et de la Chose. Ce qui permet à certains sujets du mal de ne pas céder sur leur volonté effrénée de jouissance et de vérifier l’affirmation de Marx, clinicien hors pair du social : « L’argent en possédant la qualité de tout acheter, en possédant la qualité de s’approprier les objets est donc l’objet. »

« Lutter contre le mal est lui faire trop d’honneur », soutient Isidore Ducasse dans le dispositif qui raboute « Les chants de Maldoror » aux « Poésies ». Que reste-t-il alors comme exorcisme à ce mal véhiculé — autorisé dans Hostel par l’argent maître si ce n’est le scandale de « l’invention amoureuse », de la gratuité de l’amour et du corps amoureux qui s’ouvre au langage. (Quand ce corps n’est pas lui — même réduit à une vulgaire marchandise tarifée : l’amour et le désir se sont perdus ensemble avons-nous déjà affirmé ici à plusieurs reprises) et la sublimation… À chacun vaille que vaille de se hisser sur l’S.K.Beau, ultime proposition de Lacan sur la sublimation, et d’y faire advenir la surprise d’une portion nouvelle de réel…

Quant à la question de l’argent dans la cure, maintenant, elle a déjà donné lieu à une abondante littérature, je ne m’avancerai pas plus avant sur ce sujet, d’autres ici le feront sans doute au cours de cette année.

Je voudrais simplement rappeler, en contre – point à ma conclusion qui se profile, que la gratuité de l’analyse, sous quelque forme que ce soit, n’est pas de mise, sous peine, de voir l’analysant conserver sa « rente de symptôme » et les bénéfices qui y sont névrotiquement attachés. Un analyste, belle âme, qui devant une détresse financière avérée ne ferait pas payer son visiteur — on connaît l’excès inverse — serait comme cette mère qui sans compter donne de l’amour, du temps, de la peine, le sein et un beau jour s’en viendrait dire à son enfant : « Ingrat, après tout ce que j’ai fait pour toi. ».

Freud déclare que les résistances sont énormément augmentées par la gratuité « L’abandon de l’influence correctrice du paiement présente de graves désavantages », précise encore Freud, « l’ensemble des relations échappe au monde réel, privé d’un bon motif le patient n’a plus la même volonté de terminer le traitement. »

Chacun ici sait que l’analyse a nécessairement un coût, un certain coût comme elle exige un certain temps…

A contrario, je voudrais terminer en évoquant une rencontre que j’ai faite cet été et où j’ai eu le plaisir de croiser une amie perdue de vue depuis des mois et avec laquelle j’ai eu un long échange.

Sachant sans plus de précisions que cette amie, cultivée, agrégée, avait été ou était en analyse, je lui ai proposé, faisant œuvre missionnaire, de venir assister aux séances du Séminaire de l’AEFL. Cette amie s’est alors lancée dans une longue tirade que j’ai subie stoïquement. Elle m’a dit qu’elle en avait « soupé » de la psychanalyse, qu’elle ne voulait plus en entendre parler sous quelque forme que ce soit, et cela parce qu’elle avait fait — suivi, je préfère — une analyse qui avait duré 20 ans avec 2 analystes qui ne lui avaient rien apporté si ce n’est lui soutirer beaucoup d’argent.

— Mon analyse m’a coûté une fortune, m’a révélé mon interlocutrice. J’ai dépensé des dizaines de milliers d’euros m’a encore asséné cette malheureuse analysante dont le témoignage circonstancié aurait été accueilli pages grandes — ouvertes par le « Livre noir de la psychanalyse » de piteuse mémoire.

Après l’avoir quittée sans avoir osé lui demander si par hasard elle n’avait pas lu, en plus, le héros anti-freudien à la mode, le lourd Onfray, j’ai réfléchi à ce que j’avais entendu et me suis fait la réflexion suivante : Si l’analyse est l’échange d’un discours contre un savoir supposé qu’est censé détenir l’analyste, qu’est ce qu’une analyse après tout si ce n’est dépenser des pensées, à savoir du langage, dont les parlêtres sont pour la plupart et la plupart du temps les vassaux.

Le philosophe taoïste chinois Zhuangzi rappelle judicieusement que « Le langage est la nasse qui te sert à attraper les poissons, les pensées. » Il dit aussi, ce qui nous intéresse tout autant : « Je tente de divaguer dans mes paroles. Es-tu prêt à divaguer dans ton écoute ? ». Mais dépenser des pensées veut dire aussi bien s’affranchir des pensées participant au monde de l’utile, au monde homogène, de la communication, du disque ourcourant et se laisser aller à dépenser — dilapider des pensées bêtes, hétérogènes, des rognures de pensées qui semblent à première vue et surtout à première écoute n’avoir aucun intérêt, être totalement improductives — les légions rebelles du langage qui, dans le cadre d’une séance, laissent parfois un analysant bouche — béévue.

Dépenser des pensées en analyse, ne pas les thésauriser en obsessionnel par peur du bruit de ses paroles, c’est accepter de dépenser sa part maudite pour reprendre l’expression de Georges Bataille. « Bien que les mots drainent en nous presque toute la vie, il subsiste en nous une part muette, dérobée, insaisissable », écrit encore Bataille dans « L’expérience intérieure », préfigurant en cela le réel lacanien dont il donne là une excellente définition.

En analyse, l’analysant est invité à dépenser des pensées pour se dégager de la jouissance nocive du symptôme, de cette part maudite enkystée dont il ne veut surtout pas entendre parler, mais qui pourtant sans répit, le parle, l’ordonne, le contraint, le pense et le tire du côté de la mort et des passions tristes, quand il s’agit pour Rabbi Nahman de Braslav, grand maître hassidique du XIXe siècle de « mener la tristesse à l’intérieur de la joie jusqu’à la transformer ».

Dans « 325 000 francs », la répétition mortifère des gestes de Busard face à sa machine n’aura abouti au bout du compte qu’à lui infliger une castration dans le réel. Il est regrettable que la répétition des gestes de paiement d’un analysant ne lui permette pas, corrélée à une dépense somptuaire de pensées, de rejoindre à travers l’éclair de l’interprétation, le vacillement du fantasme, l’assomption de la castration symbolique, la « Communauté des amis de la vie » (et du désir), communauté au fronton de laquelle est digne de figurer ce mot du surréaliste Jean Benoît : Mort, la vie te guette !

Ah ! au fait, j’allais oublier, cet endroit où vous pouvez satisfaire vos fantasmes les plus sombres, les plus tordus, où vous pouvez satisfaire vos moindres désirs, où vous pouvez torturer, punir, tuer, en payant, ça ne vous rappelle rien ? Vraiment ? Encore un effort ! Non ? Allez !

Le cabinet quiet de l’analyste. À la différence près, de taille, de grande taille j’en conviens, que derrière le terme « en payant », vous devez impérativement ajouter « et en le disant » et remplacer simplement satisfaire vos fantasmes et vos désirs par dire vos fantasmes et dire vos désirs. Hostel ou psychanalyse tu peux choisir le destin que tu entends donner à ta jouissance.

Ainsi Sade, puissance inégalée de scandale, l’esprit le plus libre qui ait jamais existé pour Apollinaire, n’a-t-il fait qu’écrire ce qu’une multitude d’ayatollahs, dans une histoire ininterrompue du mal, se sont empressés de faire passer dans le réel. À cette heure encore, des hommes et des femmes crèvent en mordant leurs poings dans toutes les nuits des Hostels du monde…

Allons ! Pour finir cet exposé sur une note moins pessimiste et justifier enfin le titre de ma communication, ce mot charmant de Charles Cros dans « Le coffret de santal » : « Je n’ai d’argent que dans mes cheveux ».

La prépotence de l’argent ne peut pas acheter la poésie, libre jouissance de la gratuité, « évasion dans le libre » pour Heidegger, « ce qui permet à qui étouffait de respirer » pour Henri Michaux.

Poésie pensante, poésie dépensante j’entends, réfractaire.

Ce qui, plus que jamais, fait le prix, l’inestimable valeur de cette force majeure d’insoumission à laquelle la psychanalyse s’honore et s’enrichit d’accorder un large… crédit.