Sébastien FIRPI / Note de lecture du livre de Luminitza C. Tigirlas : Gherasim Luca, ZÉros en Lucaphonie

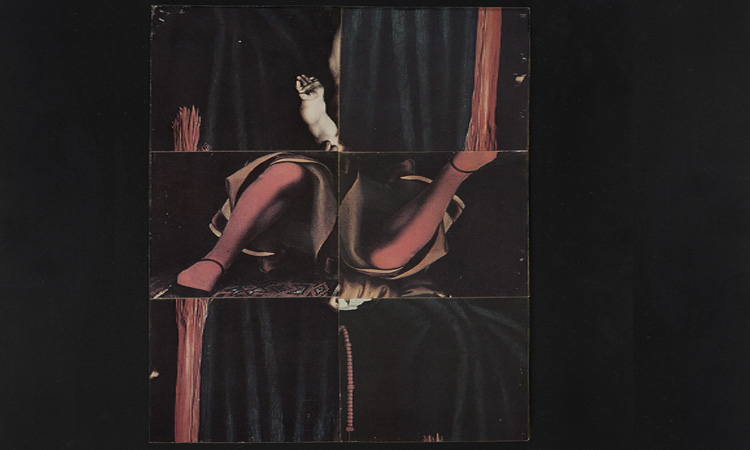

Texte publié sur le site L’@psychanalyse le 17/12/2024. Gherasim Luca, ZÉros en Lucaphonie publié aux Editions du Cygne, coll. « Portraits littéraires », 2024. Illustration de la rédaction : Gherasim Luca (Bucarest, 1913-Paris, 1994). Cubomanie intitulée « Madone du Bourgmestre Meyer (d’après Holbein) ».

Luminitza C. Tigirlas est Docteure en psychopathologie et psychanalyse de l’Université Paris-Diderot-Paris 7, psychanalyste trilingue à Montpellier. Poète et écrivaine de langue française, elle a publié de nombreux livres de poésie, des essais littéraires et des textes de fiction.

« Lucaphonie est le nom que je donne à un univers poétique qui fascine comme le chant du serpent et dont on ne sort pas le même, car avec Gherasim Luca on se laisse aspirés dans le tourbillon langagier qu’il dirige en maître, tourbillon qui forme-déforme tout une glèbe phonétique vocalement et graphiquement.

C’est le terrain d’un jeu-ravinement de vie et de mort avec le langage que le poète mène seul à seul, dans des corps à corps sensuels jusqu’à l’animalité du cri et souvent dans la fureur de l’ironie. C’est le Trou de sa dette de nom, de père et de perte. À dix-sept ans Salman Locker de Bucarest s’autoproclama Gherasim Luca (1913-1994). Une lignée de suppléance s’invente au cours des années pour le poète, orphelin du (Z)Éros qui fait Un avec le Trou d’obus où fut déchiqueté son père.

L’aboutissement auquel tend le poème proféré L’Autre Mister Smith, poème qui m’interpelle tout particulièrement, serait celui d’arracher le nom (de)Gherasim Luca au vrai-Gherasim Luca dans le combat entre les deux entités… » Luminitza C. Tigirlas

Éros, héros du zéro-limite, autant de déclinaisons phonématiques que de sens/hors-sens qui s’articulent et se déclinent.

Le titre donne l’allure phonique de l’écrit et se pose sur l’œuvre en résonance de prose avec celle-ci. Témoignage par la rencontre d’un poète, un texte fait passe d’un passage à l’analyste.

Fera-t-il l’écho d’un même registre sémantique chez celui qui le lie pour lui ?

Le nom, non-sens du poète, se dit par un autre nom : poème.

Le truchement qui le nomme pour faire sinthome raccroche ses signifiants flottants qu’il poinçonne en découpant/associant les mots et leurs phonématiques.

Luminitza C. Tigirlas nous emmène en Lucaphonie de Gherasim Luca.

Cet écrit partage au plus près ce que Lacan évoque, à savoir que le poète en sait quelque chose de la fin de la cure à se faire Le poème.

L’auteure se fait l’ambassadrice de la question transcendantale du nom, pour poétiquement l’entendre et modestement le partager. Elle nous fait voyager jusqu’à se confondre avec l’auteur à la hauteur d’une ôte poétique.

D’emblée on y plonge, telle lalangue au plus profond des racines du corps. Mais ici, qui analyse qui ? Qui lit qui ? La lecture d’une lecture manie une langue qui n’est pas la sienne originelle, mais partagée. Le poète est là, en ce lieu qui n’est pas, ne pense pas. Le Réel de l’acte fait effraction sans le savoir. Savoir troué qui fait l’être du poème.

ZÉros, point-lieu de l’amour, au moins un pour le lire. L’auteur/e nous fait vaciller, disparition et anéantissement du sujet nous laissent traverser la lecture du vivant de la mort dans l’interstice de ce qui ne peut se dire à voix haute. Et pourtant c’est le pas à franchir, le dit pour l’écrire et renversement. L’humilité d’une psychanalyste dit par-là se dire analyste par l’analysant[1].

Nous choisirons de citer quelques passages sans livrer tout le fort de la lecture.

Luminitza C. Tigirlas nous montre par Gherasim Luca combien le langage nous affecte le corps par la jouissance :

« Dans l’inconscient, l’affect se soumet à la contrainte de révéler le réel en même temps que le symbolique ne cesse de feindre d’effacer les traces du trauma. Le manque qui manque fait trou, troumatisme par le surgissement de l’angoisse, “réel bouchant” l’imaginaire. Tel que je l’ai lu Gherasim Luca n’était pas sans savoir les façons dont les rets de l’impossible serrent à la gorge — l’aire élue de l’angoisse — et ô combien l’avènement du réel occupe le corps par le passage du souffle. »[2]

Là le poète apparaît, l’auteure révèle le surgissement et la résonance corporelle du tissage de la langue. La langue qui tisse le corps d’où il est tissu.

Issu du point limite, le zéro, « point absolu »[3] du Héros-limite.

C’est par l’écoute du poème, par le fort de cette existence même, que Luminitza C. Tigirlas s’est mise à écrire ce texte. À l’écoute, la coulée de son fraye un passage[4], en fuite, hors du sujet. La quête du poète et l’éthique de l’analyste se rencontrent au lieu de l’acte. D’un bord à l’autre, le sujet flotte en tant que suspension subjective du sens. Ainsi, le « sujet poétique »[5] noté par l’auteure, soumet une langue entre autres langues, « langue-zone-d’exclusion »[6], qui peut entrevoir plusieurs langues en commun par le jeu des équivoques et de pulvérisation de l’évidence. Le tout, en soutenant l’éthique d’une non-analyse permanente qui déboutonnerait les attaches de l’essence du poème-poète, pour le faire advenir.

Luminitza C. Tigirlas nous fait appréhender la nonchalance du vertige subjectif[7]. Par le partage de différents travaux, un petit tracé d’auteurs majeurs tels Novalis, Blanchot, Celan et quelques autres, elle nous maintient en veine poétique par l’« érotisation exaltée du langage »[8].

Cette proposition d’interprétation de Gherasim Luca évoque comment la voix marquée esquisse constamment la question de ce que le poète lirait de ce qu’elle écrit. Au-delà d’un fil éthique, elle soutient la funambule tessiture des plis non identifiés de lalangue. Précaution qui fait tierce dans le transfert de l’auteure à l’auteur. Un choix commun d’un savoir sur la langue fait jouer une poésie qui transpire souvent l’inspiration, toujours par le mystère.

Une vision apocalyptique du monde dicte une nouvelle configuration des éléments lexicaux du ravissement, où le tournis du désêtre recherche l’absolution dans le mot[9]. La coupe/découpe recoupe ainsi un synonyme du manque-à-être se présentant dans et par le mot : Là où je est, ça parle, mais ne pense pas.

La langue choisit propose-t-elle une opposition, non-langue, non-nom, non-sens ; là où le poète vient faire jouer la déconstruction des mots et des sons, là où le psychanalyste est attentif au-delà de l’équivoque. La dialectique de la dialectique, la subversion de la subversion, pour l’équivoque de l’équivoque qui fait ouïr désirer. Question centrale que pose l’auteure qui s’engage prudemment sur la proposition : « Faire œuvre serait-il en quelque sorte magnifier les ruines de la défaite du lien entre le signifiant et le signifié ? »[10] Un lien qui opèrerait par son absence réelle, réel d’ab-sens. Les phénomènes holophrasiques coutumiers du poète supposent un quelque chose qui s’immisce entre les signifiants, « un gel indiquant la trace de la Chose non élidée par le trait unaire. Pas un grain de sable qui grince, pas une bouffée de respiration »[11] :

« Destin et chaos

en ruban de Moebius… »[12]

Moebius et non-Œdipe, non pour dire, mais pour dé-dire, pour dé-être, à la différence du désêtre laissé par l’analyste à fin que l’analysant l’y mette.

Cette position en lieu et place du non-Œdipe feint l’intenable de la finitude pour tenir sinthomatiquement l’infinitude, et pose en nécessité une répétition constante d’une recherche de réinvention totale.[13] L’écriture, ainsi, telle le point d’arrimage pour se donner vivant face à la jouissance d’abandon, glisse le corps du sujet-poète dans la surface plane de l’eau de la mort : un « transport poétique qui révèle l’angoisse et marque à chaque fois un coup de Réel dans l’ombre du sens, dans l’impensé où aucun signifié ne trouve arrimage. »[14]

La familiarité de la langue des deux auteurs démotérialise le mot dans le mot.

Chaque mot achoppé dans un autre accouche du mot intraduisible. Intraduisible, tout comme l’œuvre (de) Là-quand[15].

Le Poème-Lacan et le Poète-Luca se rencontrent par cette idée du Nom-à-perdre, du Nom-du-Père-à-perdre[16] qui s’identifie au Zéro, héros-limite, hors-limite héroïque qu’il retourne contre le monde.[17] Ça bégaye. Le bégaiement du « collectionneur de lapsus » s’emploie à « découper, à prélever, à greffer dans la chair d’un même mot fluidifié. »[18]

L’auteure décrypte un shibboleth de lalangue dont nous vous laissons apprécier la lecture des mots de passes qui s’y passent, voire dépassent, les mots.

Écroué dans le corps, évadé par les mots, la substance du signifiant érode la motérialité du poète dont l’auteure se laisse contaminer, où « l’os du son », par la chair de la voix de l’être, harponne le corps que la lettre aime.

Levée des coups de la vie par la mort.

Ce sera un pseudo-du-nom remplacé/choisi par le nom d’un mort[19].

Du réel du corps au corps, et en-corps du corps, il glisse hors-langage pour nous réveiller du sommeil de la réalité.

La poésie fait irruption entre les bords fixés par la prose, là où le sujet se dit : je suis à la place d’où se vocifère que l’univers est un défaut dans la pureté du non-être.[20] La « résonance du corps devient voix qui se phallicise »[21] pour situer la poésie comme suppléance d’un ravissement sublimatoire. La sublimité de sa dissémination en tant que texture langagière pose le signe nominal du rôle de marque identifiante.[22]

Luminitza C. Tigirlas achoppe le lieu du poète en tant que l’entre-signifiant, en se référant à Lacan :

« […] selon les phrases, selon les modes, il se perd autant qu’il se retrouve, et (…) dans une introjection, dans un impératif, dans une invocation, voire dans une défaillance, c’est toujours lui qui vous pose son énigme, et qui parle »[23].

Là, où l’ombre du sujet flotte continuellement pour le faire ek-sister, le nom dessert et serre.

Dé-nommination, dé-personnalisation font tenir subjectivement « un naufragé aux noms du Nom-du-Père ».[24] La proposition lacanienne de « N’hommer » englobe le « nom » et l’« homme » dans une écriture phonétique, où « n’hommer » convoque lalangue française.[25] De trous en trous et de vide en vide, elle évide encore et encore l’essence du sens. Martyr du langage pour se sauver par sa voix, le dire du poète recourt au secours du dit.

Trace des maux d’a-mur du non-rapport de l’Un : « Par-delà le mur de l’amour, il n’y a que le Réel dont l’essence est d’inclure ce qui se situe hors de toute loi. »[26] Ainsi se meut une marque sur le corps que la peau aime.

Un poème qu’il s’agit toujours de signer au singulier, en son cru propre.

Laisserons-nous fondre « la veine poétique dans le gouffre de l’âme »[27], là où le nom disparaît en corps mort.

Nous ne pourrons que laisser en suspens tout commentaire des dernières pages de l’ouvrage tant elles allument le désir qui tient temps à la cure dont le sujet est le poème.

Poème, en tant qu’ouvrier de l’œuvre. Les trous qui frappent entre les mots révèlent leur informulé par ce qu’ils taisent en tant qu’ils se disent. L’espace du poème, tout comme celui du sujet, se trouve là où il se perd, au lieu de la disparition locutoire, par la voix même.

La poésie et la psychanalyse sont toutes deux enracinées dans le réel de la-langue, dans le réel de la mort. Advenir au monde poème, c’est assumer bégayer son identité.

Coutume y est quant à se délivrer de soi-même, cet être de langage, par le plus mauvais outil qui soit, reste toujours bancal tel l’entre-langues[28], qui pourtant, pour autant, suture l’être qui nous aliène et nous assujetti.

L’être parlant s’endort lorsque le poète veille.

Le poème s’éveille quand l’être parlant s’en dort.

Comment alors l’analyste, du poème, s’en sort ?

[1] Luminitza C. Tigirlas, Gherasim Luca, Zéros en Lucaphonie, Éditions du Cygne, portraits littéraires, Paris, 2024, p.28.

[2] Ibid., p.30.

[3] Ibid., p.22

[4] Ibid., p.25.

[5] Ibid., p.32

[6] Ibid., p.34.

[7] Ibid., p.41.

[8] Ibid., p.40.

[9] Ibid., p.43.

[10] Ibid., p.54.

[11] Ibid., p.63.

[12] Gherasim Luca, « Dé-monologue », dans Héros-Limite suivi de Le chant de carpe et de Paralipomènes, Gallimard, 2001, p.205 dans : Luminitza C. Tigirlas, Gherasim Luca, Zéros en Lucaphonie, op.cit., p.50.

[13] Luminitza C. Tigirlas, Gherasim Luca, Zéros en Lucaphonie, op.cit., p.56.

[14] Ibid., p.70.

[15] Jacques Lacan, Le Séminaire, Livre XXIII, Le sinthome, Seuil, Paris, 2005, p.89.

[16] Luminitza C. Tigirlas, Gherasim Luca, Zéros en Lucaphonie, op.cit., p.60.

[17] Ibid., p.66.

[18] Ibid.

[19] Par la proposition d’un Autre, et accepté par originairement Salman Locker, dont le nom d’artiste sera emprunté dans une rubrique nécrologique imaginaire. Le « nom réel » était libre de corps vivant…

[20] Assertion mainte fois reprise par Pierre Bruno citant Lacan dont l’exacte référence nous échappe ici… Sans doute pas pour rien.

[21] Luminitza C. Tigirlas, Gherasim Luca, Zéros en Lucaphonie, op.cit., p.67.

[22] Ibid., p.83.

[23] Jacques Lacan, Le Séminaire, Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1973, p.28.

[24][24] Luminitza C. Tigirlas, Gherasim Luca, Zéros en Lucaphonie, op.cit., p.138.

[25] Ibid., p.92.

[26] Ibid., p.129.

[27] Ibid., p.134.

[28] Ibid., p.49.